忠州の戦い(ちゅうしゅうのたたかい)は、文禄元年(1592年)4月28日、朝鮮の忠州市付近の弾琴台で戦われた文禄の役初期の合戦です。戦場となった場所の地名を取って弾琴台の戦いとも言われます。

同年4月12日に朝鮮に上陸した日本軍は、その後、3隊に分かれて朝鮮首都・漢城を目指して進軍していったのですが、その最先鋒であった一番隊が漢城に肉薄したところで、朝鮮国王・宣祖が、女真族との戦いで数多くの軍功を挙げた三道都巡察使・申砬に日本軍の撃退を命じたことにより勃発しました。

もっとも、朝鮮軍総大将となった申砬が、防衛に適した鳥嶺を放棄してしまったことや、決戦の地に逃げ場のない弾琴台を選択したことなどにより朝鮮軍が惨敗し、首都・漢城陥落のきっかけを作った一戦となっています。

【目次(タップ可)】

忠州の戦いに至る経緯

日本軍による釜山制圧(1592年4月14日)

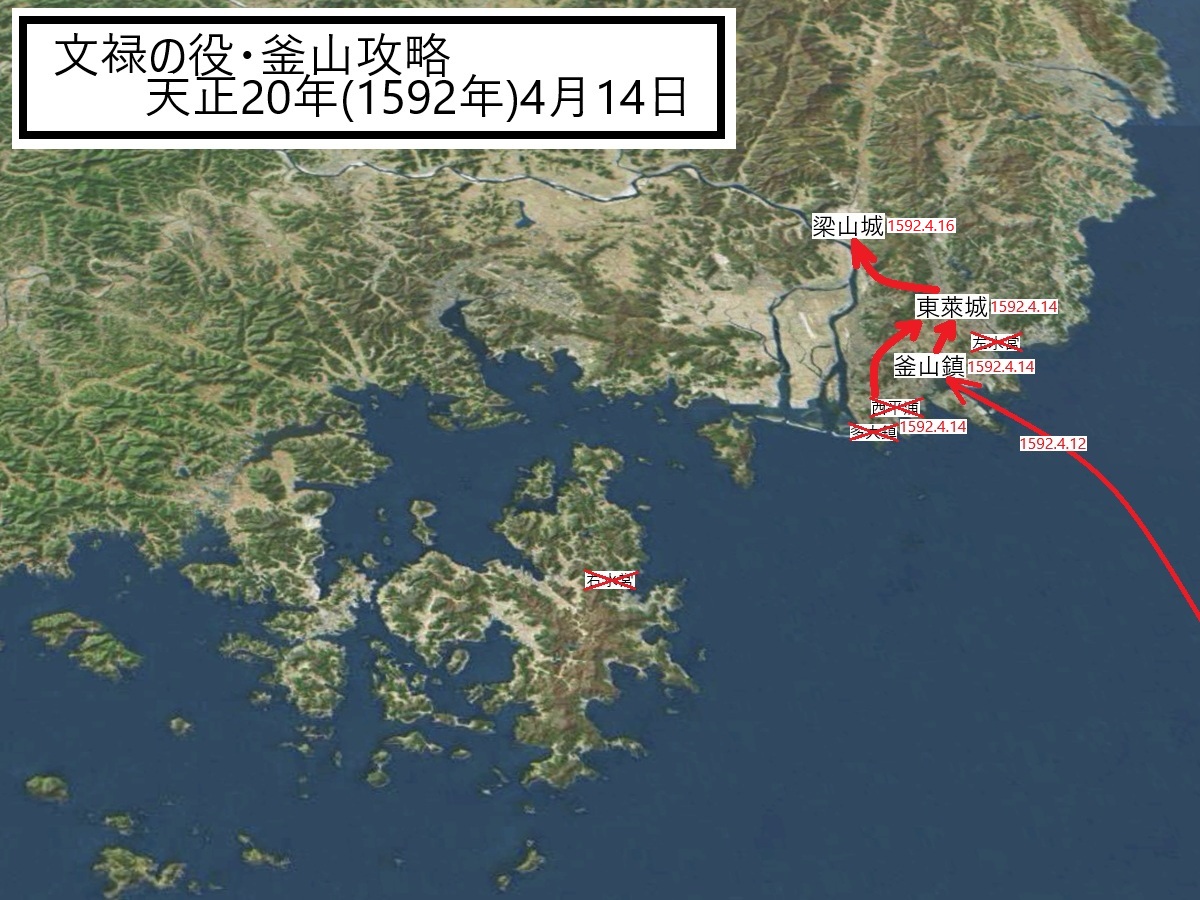

天正20年(1592年)4月12日に釜山浦に上陸した日本軍の一番隊は、翌同年4月13日から釜山の陸上軍事拠点である釜山鎮城・多大鎮砦・西平浦砦の攻撃を開始し(文禄の役初戦・釜山攻略戦)、翌日までにこれら全てを陥落させます。

また、これらの日本軍の侵攻を見た慶尚道左右水軍がいずれも応戦することなく消滅したため、釜山近海の制海権が確保され、日本軍の後続隊は朝鮮水軍に妨害されることなく対馬から釜山まで航行できるようになりました。

釜山を占領した日本軍は、次なる攻略目標を朝鮮首都である漢城に定めます。

この点、釜山から漢城に向かう街道は中路・東路・西路の三路あり、朝鮮半島に先行上陸を果たした日本軍一番隊はこのうちの中路を通って漢城を目指すこととします(後に二番隊が東路・三番隊が西路を進軍)。

そこで、日本軍一番隊は、同年4月15日には東萊城、同年4月16日には梁山城を攻略して漢城目指して進んで行きました。

朝鮮側の対応

釜山制圧後、中路を通って進軍して来る日本軍に対し、朝鮮首都・漢城府ではその対応が協議されます。

この協議において、まずは、不足する兵を補うため、柳成龍(左議政・吏曹判書を兼任)を都体察使に、金応南(都体察副使兼任)を兵曹判書に任命して徴兵を進めることとされます。

また、主に北の国境で女真族との戦いで活動していた申砬を呼び戻し、三道都巡察使(慶尚道・忠清道・全羅道の三道の陸軍を統括する官職)に任命して、迫りくる日本軍への対応を命じます。

三道都巡察使となった申砬は、天正20年(1592年)4月16日に李鎰を巡察使に任命して、先行して日本軍に対応させることとし、この任を受けた李鎰は、朝鮮国王・宣祖から命令に従わぬものは誰でも斬って良いとの許しを受け、その証として剣を授かります。

漢城に向かって進軍する日本軍一番隊

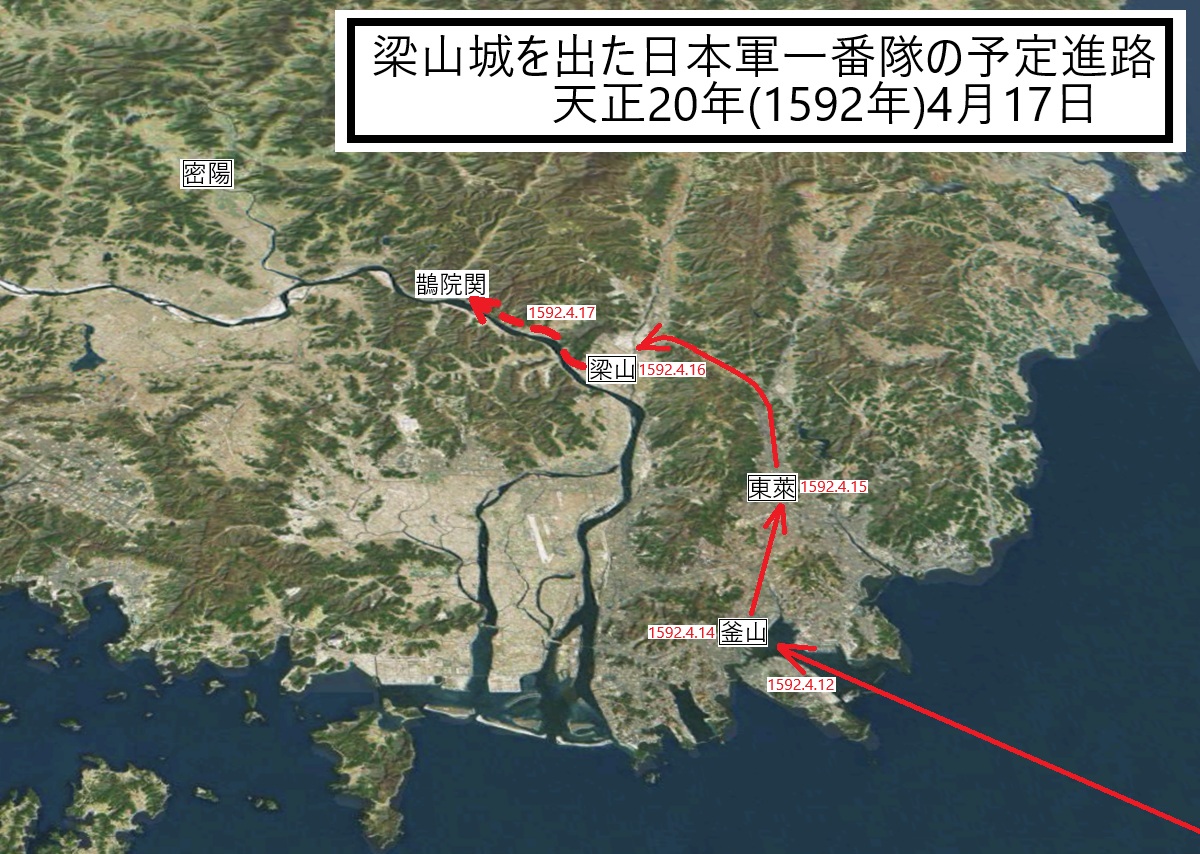

また、日本軍迫るの報を聞いた密陽府使・朴晋は、密陽南にある鵲院(じゃくいん、洛東江と雲門嶺山脈が交差する断崖細道に設けられた関所)とその南側に伸びる断崖細道という天然の隘路を利用して日本軍を迎撃しようして、同地に3000人の陣容で日本軍を待ち受けることとしたのですが、日本軍一番隊に見破られ、天正20年(1592年)4月17日、進路を北側の山手に変更して黄山に上り、東側から隘路を迂回して鵲院関背側面に回り込まれて奇襲を受け、鵲院関は陥落します(鵲院関の戦い)。

指揮官であった朴晋は、鵲院関を棄てて命からがら密陽に逃げ帰ると、その日の夜に兵器倉庫に火を放ち、密陽城を放棄して山中に逃れました。

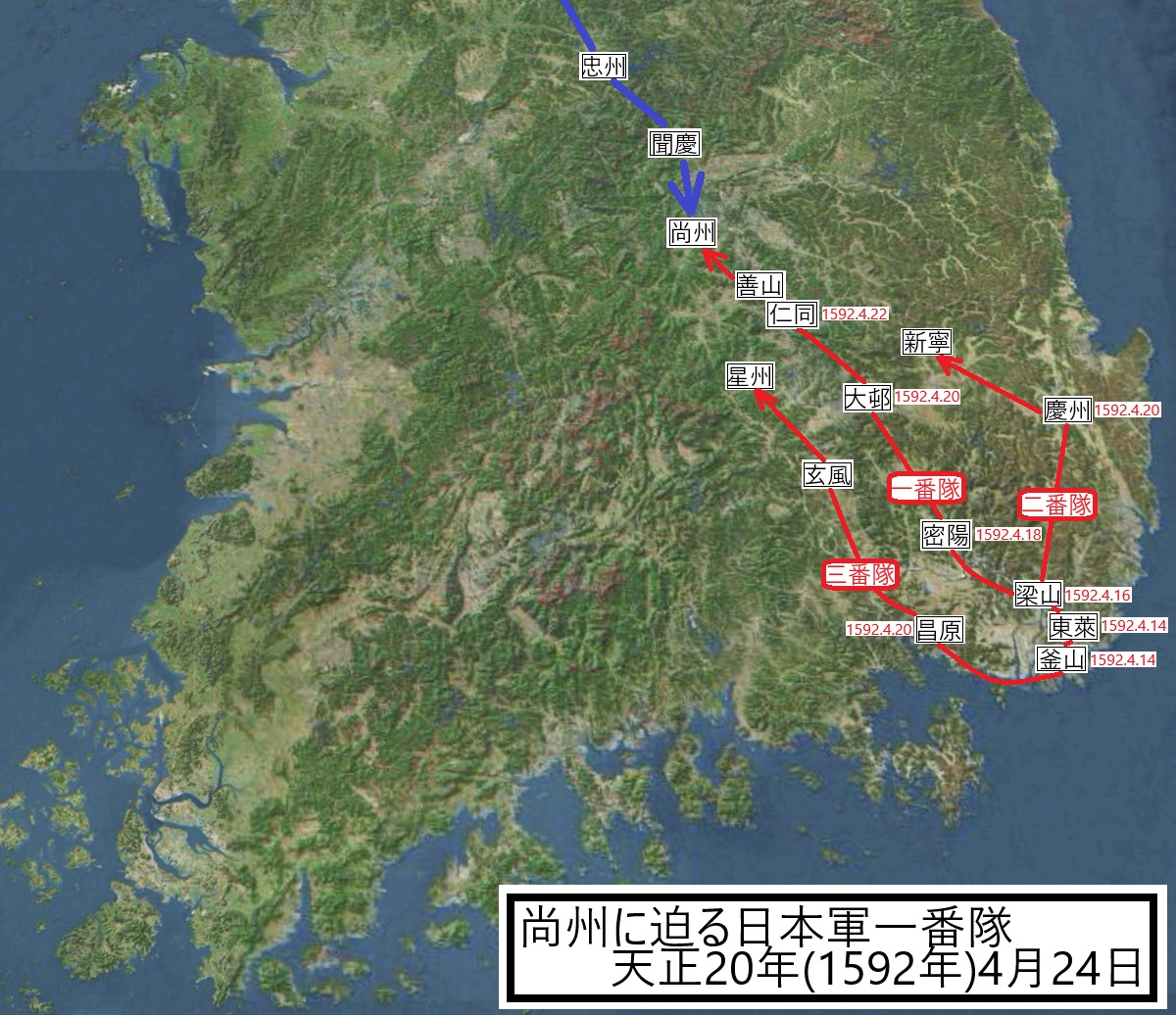

なお、同日、日本軍一番隊が安全化した兵站ルートを用いて、二番隊~四番隊・六番隊(もっとも四番隊の島津隊は遅参)が相次いで釜山に上陸し、上陸早々に二番隊は東路で漢城に向かうために梁山→蔚山→彦陽へ、三番隊は西路で漢城に向かうためにそのまま廻航して洛東江の河口の竹島に向かっています。

日本軍一番隊は、天正20年(1592年)4月18日午後、朴晋が放棄して無人となった密陽城に入り、これを接収します。

破竹の勢いで進軍して来る日本軍一番隊に対し、慶尚道巡察使・金睟は、事前防衛計画である「制勝方略」に基づいて行動し、聞慶以下周辺の守令に命じて民を避難させ、また兵を大邱に集結させました。

ところが、緊急徴兵された朝鮮軍兵は、日本軍あまりの進軍の速さに動揺して戦意を失い、日本軍迫るの報を聞いて脱走者が続出します。

この結果、日本軍到達前に軍が潰散し、大邱のみならず慶尚道中路全域を守る部隊が存在しなくなってしまいました。

これにより、漢城に向かって進軍を続ける日本軍一番隊は、朝鮮軍の反撃を受けることなくどんどん北上していき、天正20年(1592年)4月20日には大邱城、同年4月22日には仁同城をそれぞれ無傷で占領するに至ります。

尚州の戦い(1592年4月24日)

他方の朝鮮側では、巡察使に任命された李鎰が、天正20年(1592年)4月19日、日本軍を迎撃するために60人の軍官を率いて漢城府を出発した後、強行軍で南進していったのですが、聞慶に入った際に同城に集められていたはずの迎撃軍兵が逃亡して誰もいなくなっていることがわかります。

そこで、李鎰は、そのまま60人の軍官とわずかに残った兵を率いてさらに南進し、同年4月23日、尚州城に到着します。

尚州城に入った李鎰でしたが、出迎えを受けるはずの尚州牧使・金澥は逃亡し、兵も残されていない状態であることを知らされます。

この状態を見た李鎰は、急ぎ近隣から農民兵を集めさせ、そのうちから数百名を選抜して即席の軍隊を構成しました(兵数は、合計で900~6000人とも言われます。)。

同年4月24日朝に日本軍が尚州城に来襲することはなかったため、李鎰は、数百名の農民兵を尚州城外北側にある川辺に連れ出し、練兵訓練を施していたのですが、同日正午ごろ、日本軍一番隊が南側から尚州城に取りついて同城攻撃を開始します。

尚州城外北側にいた李鎰は、日本軍の攻撃に対応できず、日本軍は、尚州城正面南側から小西行長隊が、左右の東西方面からは松浦鎮信・大村喜前・五島純玄らの各隊が攻撃を開始し(日本軍側は、おそらく総大将である李鎰が城外にいるとは考えていなかったと思われます。)、李鎰がいる尚州城北側には宗義智隊が回り込んできていました。

日本軍兵に包囲されつつある状況を見てとった李鎰は、このままでは逃げ道を失って討ち取られると考え、馬や衣服を脱ぎ棄てて敗残兵になりすまし、まだ日本軍が到達していない北側から逃亡します。

結局、指揮官不在の尚州城は、満足な防衛策をとることもできずにすぐに陥落し(尚州の戦い)、朝鮮側では巡察使・李鎰及び尚州牧使・金澥が逃亡し、倭学通事・景応舜が捕虜となり、防禦使兼兵曹佐郎・李慶流、尚州判官・権吉、校理・朴篪・尹暹らを含む300人の兵が討ち死にしています。

三道都巡察使・申砬が忠州に向かう

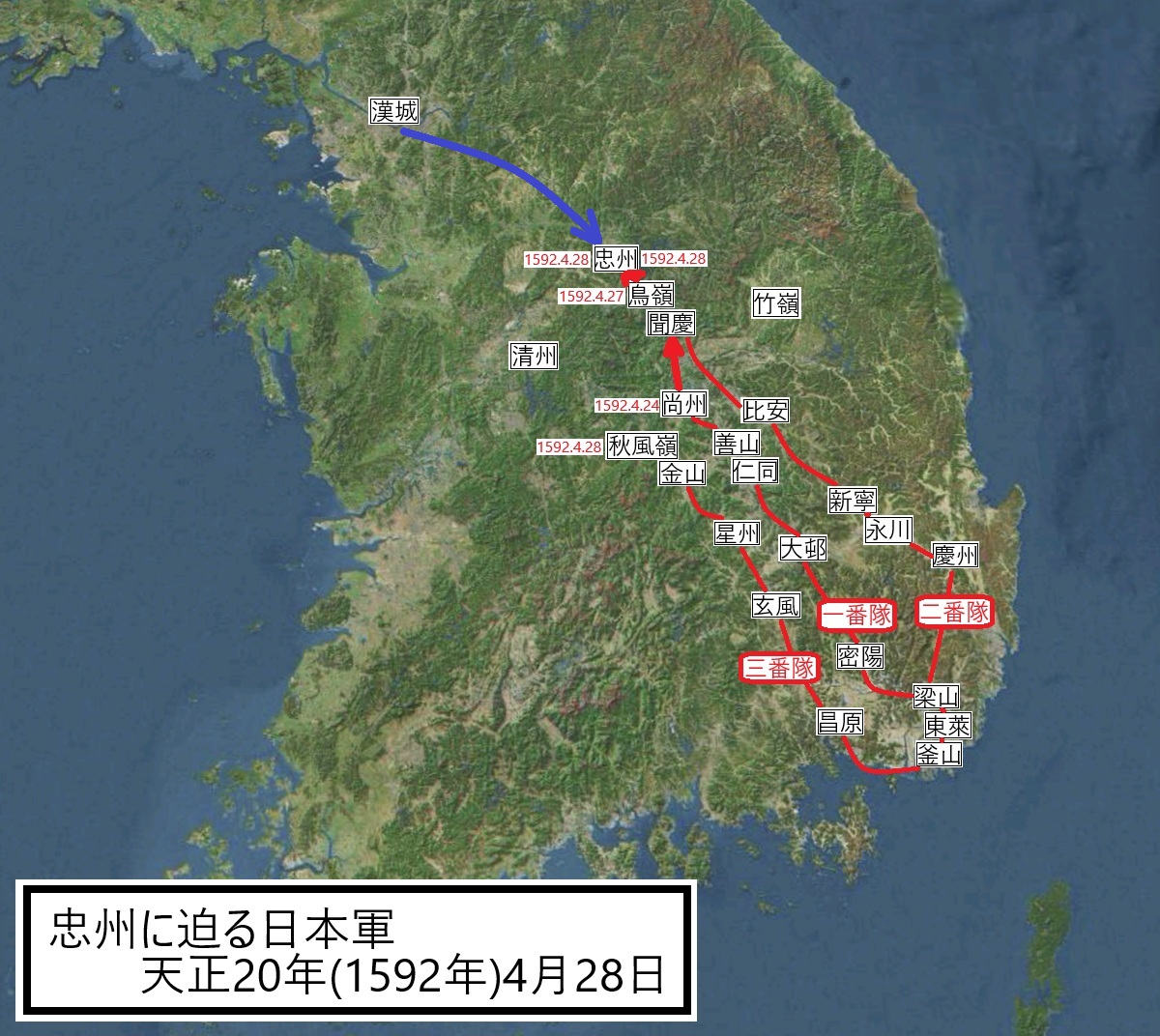

次々と都市が陥落していくことに焦った朝鮮側は、漢江のすぐ南に位置し、中路及び東路で朝鮮首都・漢城に至る重要拠点であった忠州で日本軍を押し留めようと考えます。

そこで、女真族との戦いで数多くの軍功を挙げた三道都巡察使・申砬に一縷の望みを託し、軍官80名を付けて日本軍迎撃のために忠州に向かわせます。

なお、申砬は、軍才はあったものの人望がなかったため、柳成龍が徴兵を行って8000人を集め、これを副使・金汝岉が率いて先発しています(宣祖修正實録)。

他方、申砬は、後発隊として弓を引ける者を率いて出発し、忠州に行く途中で邑兵を収めて8000名を増兵しています。

朝鮮軍が鳥嶺放棄(1592年4月26日)

申砬は、天正20年(1592年)4月26日、丹山駅に到達したところで、日本軍に対する対応策を諸将と協議したのですが、このときは東南第一の天険として有名な慶尚道と忠清道を隔てる鳥嶺で迎撃すべきとの意見が大多数でした。

そこで、申砬は、鳥嶺まで軍を進めたのですが、同地で李鎰が尚州の戦いで敗れて撤退中であるとの報を受けます。

ここで、申砬は、難所である鳥嶺の地形を利用して迎撃すべきとする諸将の主張を封じて、日本軍は歩兵・朝鮮軍は騎兵であるため広野で決着をつけるべきと主張し、鳥嶺を放棄して弾琴台南に存する月川平野一帯を戦場とするという決断を下します(なお、結果を知っている後世の我々であれば、鉄砲隊相手に平野で野戦を挑むなど正気の沙汰ではないとも考えられるのですが、当時の申砬は、日本軍の火縄銃の威力を知らなかったため、騎兵である朝鮮軍が歩兵である日本軍に野戦で負けるはずがないと思っていたのもあながち責められないとも考えられます。)。

そこで、申砬は、助防将・邊璣に命じて鳥嶺要害を放棄させ、撤退してくる予定の李鎰も忠州に召還するよう命じます。

なお、忠州の戦いにおける申砬の戦略・戦術については、当時から多くの軍人・歴史家によって酷評され続けているところ、その中でも特に鳥嶺の放棄についての評価は酷く、後に参戦してこの地形を見た明将李如松が無謀の漢なりと嘆息したとも伝えられています(西路を進む三番隊があったので鳥嶺防衛のみで漢城進入を防げたわけではないものの、先行していた一番隊・二番隊が鳥嶺を越えて忠清道に侵入していることから、鳥嶺を放棄したことが日本軍が釜山上陸後20日で漢城府を陥れた最大の要因となっています。)。

日本軍が鳥嶺を通過(1592年4月26日)

他方、日本軍は、天正20年(1592年)4月26日、咸昌と聞慶まで進み、これらを占領します。

もっとも、日本軍としては、朝鮮軍が険しい地形を利用して鳥嶺でゲリラ戦を展開すると予想しており、鳥嶺峠越えを前に軍勢を整え直し、その準備を整えます。

日本軍一番隊の小西行長は、聞慶県監(守令)・申吉元を引き出して道案内をさせようとしたのですが、拒否されたため同人を切り捨てます。

道案内のあてがなくなった日本軍一番隊は、鳥嶺の姑母山城付近を中心に偵察を繰り返したのですが、前記のとおり、朝鮮軍が既に鳥嶺を放棄していたため、偵察隊は伏兵などの待ち受けを受けることもありませんでした。

結局、姑母山城をはじめとする鳥嶺の要塞群が放棄されていることがわかったため、日本軍一番隊は、同年4月27日午前4時ころ、聞慶を出発して山道を4時間かけて進み、鳥嶺を通過して安保駅に到達するに至りました。

李鎰が朝鮮軍に合流

天正20年(1592年)4月27日正午ころ、丹山駅による戻った申砬の下に、尚州から撤退してきた李鎰がたどり着き、両将の面談が行われます。

この面談の際に、李鎰は、日本軍は女真族とは比べものにならないくらい強く野戦では勝ち目がない、漢城に退却して籠城すべきと主張します。

この発言に申砬は激怒し、軍法に則って李鎰を斬ろうとしたのですが、李鎰が率いてきた6000人を失うわけにはいかなかったため、斬首することなく戦列に加えました。

この結果、朝鮮軍は、金汝岉率いる8000人、申砬率いる8000人、尚州から撤退してきた李鎰率いる6000人の合計2万2000人となりました。

忠州の戦い(弾琴台の戦い)

決戦前夜(1592年4月27日夜)

天正20年(1592年)4月27日夕方、申砬の下に、軍官から日本軍が既に鳥嶺を越えて迫っているとの報が届きます。

この報を聞いた申砬は、事実確認のため忠州城を離れ、確認のために自ら前線に向かいます。

ところが、申砬が指揮所を離れたことにより、朝鮮軍内で申砬が1人で逃走したとの情報が広がり、一時軍が騒然となります。

その後、同日夜、申砬は忠州城に帰還したのですが、このときの偵察では日本軍の動きを確認することはできませんでした。

なお、同日夜の時点では、日本軍一番隊は、忠州城の僅か十里の地点で野営し、翌日の忠州城攻めの準備を整えていました。

申砬出陣(1592年4月28日早朝)

天正20年(1592年)4月28日早朝、昨日の偵察で日本軍の動きを特定できなかった申砬でしたが、日本軍の接近はわかっていたため、当初の予定どおり平野での騎兵決戦で日本軍を殲滅するため、軍を率いて忠州城を出た上で、忠州城北西に位置する弾琴台に布陣します。

なお、弾琴台は、新羅時代の土城跡のある小丘陵になっていて見晴らしは良いものの、北は漢江・西はその支流である達川が流れ、南・東には水田が広がるといういわゆる背水の陣ともいえる立地です。

そのため、申砬は、万に一つも朝鮮軍が負けるなどとは考えていなかったと推測されます。

日本軍による攻撃開始

.jpg)

対する日本軍一番隊は、偵察隊を派遣して申砬が弾琴台に布陣したことを知ると、攻撃目標を忠州城から弾琴台に変更し、軍を3つにわけて3方向同時攻撃作戦を立案します。

具体的には、山沿いに東進した小西行長軍が中央・松浦鎮信軍が右翼を、達川を下るように北上した宗義智軍が左翼を担う形で三方を包囲して弾琴台から出撃して来るであろう騎兵部隊を包囲攻撃することとします。

他方、日本軍迫るの報を聞いた申砬は、予定通り歩兵隊を蹂躙するべく騎兵を引き連れて月川平野に繰り出し、日本軍歩兵部隊に向かって突撃を仕掛けることで戦いが始まります。

ところが、朝鮮軍騎兵部隊は、予想に反し、日本軍3隊に到達する前に数千挺の火縄銃による一斉包囲攻撃を受けます。

日本軍にまでたどり着くことすらできない朝鮮軍騎兵部隊は、弓矢で応戦を試みますが、火縄銃と弓矢では射程も威力も勝負にならず、朝鮮軍の被害のみが積み重なっていきました。

この結果、多くの兵を失った朝鮮方は戦線を維持できなくなり、戦線が本陣となった弾琴台にまで下がっていき、遂には朝鮮軍が潰走を始めます。

この状況を見た申砬は、もはやこれまでと悟り、自ら馬に鞭打って川に飛び込んで自殺してしまいました。

指揮官を失った朝鮮軍は大混乱に陥ったのですが、北の漢江・西の達川に阻まれて退却することができず、日本軍による一斉射撃により犠牲者だけが増えて行き漢江が死体で埋め尽くされる事態に陥りました。

この戦いによる朝鮮軍の被害は、精兵10万人(宣祖実録)・全軍溺死(宣祖修正実録)・8000人以上(ルイスフロイス・日本史)などと記されており、正確なところは不明ですが、朝鮮方に多数の死傷者・捕虜という甚大な被害が生じたことは争いがありません。

また、指揮官クラスでも、李宗張・李希立・金汝岉・邊璣らが乱戦の中で戦死しています。

他方、尚州から流れてきた李鎰は、前回の敗戦から日本軍の強さを思い知らされていたこともあって敗戦濃厚となった時点で東の山間に逃げ込み、辛くも戦線離脱を成功させています。

忠州城占領(1592年4月28日夜)

申砬率いる軍が弾琴台で敗れたことにより、忠州城に残る兵で同城を守ることは不可能と判断して忠州城は放棄されます。

その結果、日本軍一番隊は、天正20年(1592年)4月28日夜、宗義智を皮切りとして(西征日記)、続々と忠州城に入り、同城を占領します。

なお、この日本軍による忠州城は、日本軍が朝鮮首都である漢城に迫ったことを意味しました。

忠州の戦い後

二番隊・三番隊の進軍(1592年4月28日)

日本軍一番隊が弾琴台・忠州城を攻略した天正20年(1592年)4月28日には、玄風→星州→金山へと進んでいた日本軍三番隊が秋風嶺に布陣した朝鮮軍を撃破します。

さらに、同日、新寧→比安を進んでいた日本軍二番隊もまた忠州に到達します。

朝鮮国王が漢城放棄(1592年4月29日)

首都防衛最終戦の守りを託した申砬が僅か1日で日本軍一番隊に敗れたとの報を受けた朝鮮国王・宣祖は驚愕します。

続けて、宣祖は、日本軍二番隊・三番隊も漢城に迫っているとの報が届けられます。

首都防衛のための兵を申砬に預けて忠州の戦いでこれを失っていたため、朝鮮方に日本軍に対抗する戦力は残されていません。

絶望した宣祖は、天正20年(1592年)4月29日、首都・漢城を捨てて平壌に逃れるという決断を下します。

そして、国王が逃亡したことを聞かされた朝鮮民衆は恐怖におののき、朝鮮国内がは大混乱に陥ります。

漢城に向かう日本軍

忠州で合流した日本軍一番隊と二番隊でしたが、ここでトラブルが発生します。

一番隊の小西行長と二番隊の加藤清正が、どちらが先に漢城に入るかで大喧嘩となったのです。

このトラブルは、鍋島直茂が仲裁に入り、双方が別ルートを行き、先に漢城に到達した方を先陣とすることで何とか事なきを得ます。

いずれにせよ、日本軍一番隊及び二番隊が忠州を出発したことにより、いよいよ首都・漢城を巡る争いとなっていきます。