第三次平壌城の戦いは、釜山上陸から始まった文禄の役において、破竹の快進撃を続けていた日本軍が、最前線拠点としていた平壌城を明国・朝鮮連合軍に奪還されたというターニングポイントとなった敗戦です。

この敗戦により日本軍の侵攻が止まり、反転攻勢を受けるきっかけとなった戦いでもあります。

【目次(タップ可)】

第三次平壌城の戦いに至る経緯

日本軍の平壌城入城(1592年6月15日)

天正20年(1592年)4月12日の日本軍一番隊の釜山上陸戦から始まった文禄の役でしたが、日本軍は、朝鮮半島に上陸した21日後の同年5月2日には、一番隊と二番隊が朝鮮首都・漢城府を陥落させます。

その後も快進撃続けた日本軍は、天正20年(1592年)6月15日に大同江南岸布陣時に奇襲をかけてきた朝鮮軍を撃退し(大同江の戦い)、その勢いで、翌同年6月16日には平壌城に侵攻してこれを占拠してしまいます。

明国軍参戦

平壌が日本軍に奪われたことによりその領土である遼東半島に危険が及ぶと考えた明国は、天正20年(1592年)6月、義州に逃れて行われていた朝鮮国王・宣祖から再三行われていた援軍要請に対してようやく重い腰を上げ、朝鮮半島に展開する日本軍と戦う決断を下します。

第一次平壌城の戦い(1592年7月16日)

そこで、明国側では、平壌に近い遼東において5000人の兵を動員し、これを明軍副総裁・祖承訓に預けて平壌城に向かわせます。

そして、天正20年(1592年)7月16日、祖承訓率いる明軍5000人が平壌城に到着して攻撃を開始したのですが、日本軍鉄砲隊に薙ぎ払われて敗走します(第一次平壌城の戦い)。

敗れた明国側は、第一次平壌城の戦いの敗北により遼東軍に大きな損害を被ったために日本軍の侵攻を防ぐ必要が生じたこと、日本軍が思いのほか強敵であり容易にこれを排除できないと判断したことから、沈惟敬を代表に立てて日本軍に対して講和提案をすることとします。

他方、平壌城の防衛は果たしたものの、日本軍一番隊もまた明国軍の参戦を重く受け止めて新たな進軍はいったん中断し、侵攻よりも防衛拠点の強化を図ることを優先することとします。

そのため、日本側としても、明国からの講和提案は望むところであり、ここから日本と明国とで講和協議が始まることとなりました。

第二次平壌城の戦い(1592年7月29日)

前記のとおり、明国と日本との間で実務者レベルでの和解協議が始められたのですが、自国を侵略されている朝鮮軍としては、このような勝手な講和協議を認容できるはずがありません。

このタイミングで、三番隊・黒田長政軍が黄海道制圧のために平壌城を出発したのですが、これを見て日本軍側が戦意を喪失して撤退を開始したと考えた朝鮮兵が蜂起し、天正20年(1592年)7月29日、都元帥・金命元率いる1万人で平壌城に攻撃を仕掛けてきました。

もっとも、朝鮮軍単体での攻撃にそれほどの突発力はなく、平壌城に入っていた日本軍一番隊の小西行長らによって撃退されます(第二次平壌城の戦い)。

日本軍の評定

明国軍の参戦により戦局が困難化したことを受け、朝鮮統治の本拠地となっていた漢城に朝鮮に展開していた諸将が集まった上(オランカイにまで行っていた二番隊の加藤清正は不参加)、朝鮮奉行の石田三成・増田長盛・大谷吉継に加え、豊臣秀吉の上使である黒田官兵衛らを交えて軍評定が開かれ、以降の対応が協議されることとなりました。

この評定では、まず、天正20年(1592年)内の唐入りは不可能であるために延期すること、統治が進んでいないことから安全が確保できていないために豊臣秀吉の朝鮮入りは中止とすることの2点を豊臣秀吉に進言することが決まりました。

次に、黒田官兵衛から漢城を主たる防衛拠点としてその北方1日以内の距離に砦を築きそこでの防衛に注力するべきとの提案がなされたのですが、平壌城において明国側と講和交渉を進めていた一番隊の小西行長が明国からの増援はないために前線を下げることはできないとの主張がなされたため、この提案はまとまりませんでした。

50日間の休戦協定(1592年8月29日)

天正20年(1592年)8月29日、明国から沈惟敬を担当者として、日本側に正式な和平交渉が持ちかけられます(もっとも、明国側の欺罔であった可能性が高い申し出です。)。

この申し出に対し、日本側としても消耗する兵力・物資を再編成する期間が必要でしたので、同日、日本側から明国側に対して日明間の勘合貿易の再開が条件として講和を認めるとの要求が出されます。

これに対し、明国側から明国王の判断を得るために時間が欲しいとの回答がなされたため、その調整のために明国と日本側で50日間の停戦合意が成立します。なお、朝鮮はこの休戦に反対したが、宗主国である明に押し切られています。

ところが、明国側は、日本側との講和意思など有しておらず、この停戦期間は、北西部のボバイの乱の鎮圧を進めるための猶予期間にすぎませんでした。

そのため、明国軍は、日本軍との対戦期間を利用して全力で北西部のボバイの乱の鎮圧に当たり、同年9月にこれを鎮圧し、北西部に送っていた軍を朝鮮半島に回す準備を始めます。

明国にはぐらかされる日本軍

そうとは知らない日本軍は、一番隊による平安道平定作戦を中断したのですが、50日間が経過しても明国から回答はなく、同年10月中旬以降には明国に進捗確認の使者を派遣しますが、まだ兵の移動準備中であった明国側にはぐらかされ続けます。

そうこうしている間に、明国軍は、ボバイの反乱鎮圧のために北西に回していた明国兵を日本対策にあてる準備が整ったため、これらの兵力を朝鮮人の血も引く李如松に預け、急ぎ朝鮮半島に向かわせたのですが、日本側はそのことに気が付いていませんでした。

第三次平壌城の戦い

明国軍が義州に到達(1592年12月23日)

沈惟敬が時間を稼いで日本軍を足止めしている間に明国側では4万3000人もの大軍を編成し、李如松がこれを率いて平壌城に向かっていきます。

李如松は、軍を本隊と遊撃隊の他に、副総兵・楊元率いる左協1万1700人、副総兵・李如柏率いる中協1万1500人、副総兵・張世爵率いる右協1万1500人の三協(3部隊)に分け、それぞれの隊を平壌城に向かわせました。

そして、李如松自身も、文禄元年(1592年)12月23日には鴨緑江を渡って朝鮮の平安道義州に到達します。

明国軍の詐術発覚(1593年1月3日)

そして、李如松率いる明国軍は、平安道義州で年を越し、文禄2年(1593年)正月1日に同地を出発した後、同年正月3日、平安道安州に到着します。

李如松としては、平壌城を攻撃予定であったために講和の意図は全くなかったのですが、日本軍を油断させるため、このタイミングで平壌郊外の順安に使者を派遣し、小西行長に対して明国王が講和を許可したため、まもなく明国から講和の使者が到着すると伝えます。

この李如松からの偽りの使者を正式なものと誤認して喜んだ小西行長は、同日、竹内吉兵衛を含む使者20人を順安に派遣して沈惟敬を迎えることで明国との講和交渉を進めようとしたのですが、待ち構えていた明国兵に日本側の使者3人が捕縛されるという事態に至ります。

この事態に驚いた日本側の使者17人が現場から逃走し、すぐさま平壌城に戻って明国側に講和の意思がないことを小西行長に伝えます。

これにより、小西行長は、ようやく自分が明国側に騙されていたことと、明国軍が平壌城に迫っていることを理解しました。

明国側の欺罔行為に怒った小西行長でしたが、迫りくる明国軍に対応する時間はあまり残されていませんでした。

そこで、小西行長は、急ぎ偵察隊を派遣して大体の戦力差を確認して明国軍が大軍であることが判明すると、野戦での勝負を避けて籠城を選択し、急いで平壌城の守りを堅めさせると共に黄州に入っていた大友義統に後詰要請を行います。

明国軍が平壌城を包囲(1593年1月5日)

文禄2年(1593年)1月5日、李如松率いる4万3000人が平壌城に到着し、これに朝鮮軍の都元帥・金命元率いる8000人が加わったことにより、明・朝鮮連合軍は合計5万1000人(明軍4万3000人・朝鮮軍8000人)もの大軍で平壌城を包囲する形となりました。

これに対して平壌城に籠る日本軍は、小西行長・宗義智・松浦鎮信・有馬晴信・大村喜前・五島純玄らが率いる1万5000人であり、北側の牡丹台に2000人を配した上で、平壌城内の七星門・普通門・正陽門・含毬門に1万人を配し、その他を遊軍として待ち構えることとしました。

第三次平壌城の戦い開戦(1593年1月6日)

.jpg)

そして、李如松は、文禄2年(1593年)1月6日、平壌城の北側に存する牡丹台に呉惟忠率いる3000人を向かわせた後、平壌城の西側の七星門に張世爵率いる右協、普通門に楊元率いる左協、南側の正陽門に朝鮮軍、含毬門に李如柏率いる中協を割り当て、平壌城への攻撃を開始します(第三次平壌城の戦い)。

城門に取りついた明国軍は城外からフランキ砲・大将軍砲・霹靂砲などの火器で砲撃するとともに、城門と城壁の突破を試みていきます。

他方、守る日本軍は城内から城に近づいて来る明国兵・朝鮮兵に鉄砲を撃ちかけることでこれに反撃します。

もっとも、大砲と鉄砲では射程と威力に差があったこと、攻める明国軍が北方遊牧民族との戦闘経験が豊富な実戦部隊であったこと、講和交渉中であるとして日本軍が油断していたために十分な準備ができていなかったことなどから次第に形勢が明国側に傾いていき、遂には平壌城の外郭が破られてしまいました。

内郭に追い詰められた日本軍でしたが、明国軍が城内に入ったことにより射程が近くなったこともあり、日本軍の鉄砲が明国兵にも届くようになり、明国兵の被害も増えていきました。

そこで、李如松は、それ以上の被害を防ぐために外郭の突破という戦果で初日の攻撃を終わらせることし、包囲を解いて一旦城外へ兵を出して兵を休ませることとしました。

日本軍が平壌城を放棄(1593年1月7日)

何とか初日の攻撃をしのいだ日本軍でしたが、既に外郭は突破された上に援軍の見込みがない状態でしたので、これ以上の防衛は不可能であると判断します。

そこで、平壌城に籠る日本軍は、平壌城を放棄し、平壌城東側を流れる大同江を渡って撤退するとの決断を下します。

そして、文禄2年(1593年)1月7日夜、夜陰に紛れて平壌城から次々と日本兵が氷の張った大同江に踏み出し、まずは大友義統が入っているはずの黄海道・鳳山を目指して退却を開始します。

明国軍による追撃戦

夜が明けた文禄2年(1593年)1月7日朝、再び平壌城への攻撃を開始しようとした明国軍は、抵抗を受けることなく平壌城への入城が出来たことにより日本軍が平壌城を放棄して撤退をしたことを知ります。

これは、明国軍が戦に勝利したことを意味します。

そこで、明国側は、戦果を求めた追撃戦を行うこととします。

平壌城を接収した明国軍は、そのまま3000人もの騎兵を繰り出して日本軍が逃亡しているであろう場所を追いかけ、追いついた日本兵を次々と討ち取っていきました(明史では、平壌城の戦いで1200余人・追撃戦で360人を討ち取ったとされているのですが、朝鮮王朝実録では李如松が戦果を過大なものとするために朝鮮人の被害者も日本兵として計上しており、実際の死者の半数は朝鮮人のものであったとされていることから実際の日本側の損害は不明です。ルイスフロイス著の日本史では平壌城攻撃で疲弊していた明国軍は追撃軍を出さなかったとさえ記載されています。)。

第三次平壌城の戦い後

大友義統の敵前逃亡

何とか平壌城を脱出した日本軍は、文禄2年(1593年)1月8日、大友義統が入っているはずの黄海道・鳳山に到着します。

ところが、城を守っているはずの大友義統が鳳山城を捨てて逃亡しており、鳳山城はもぬけの殻となっていました。

ここで、平壌城から逃れてきた日本軍一番隊は、大友義統が平壌城への後詰を放棄したばかりか、明国軍を畏れて敵前逃亡をしていたことを知ったのです(なお、大友義統は小西行長が討ち取られたとの誤報を聞いて撤退したと言われているのですが、真相は不明であり、このときの失態を理由として後に豊臣秀吉に寄って改易処分を受けています。)。

黒田長政隊と合流

大友義統率いる兵と合流できなかったため、鳳山城での防衛が不可能と判断した日本軍は、同城を捨ててさらなる撤退を行う決断を下します。

そして、明国軍から逃れるためにさらに南進し、文禄2年(1593年)1月9日夕方、龍泉山城に在陣していた三番隊の黒田長政軍に迎えられ、同軍と合流します。

同城で小西行長と黒田長政とが軍議を行って以降の対応の協議をしたのですが、これら2人が率いている兵で明国の大軍を防ぐことは困難であると判断し、一旦開城まで撤退した後に、漢城に状況報告をして日本軍全体として対応を決めることとします。

開城府失陥(1593年1月18日)

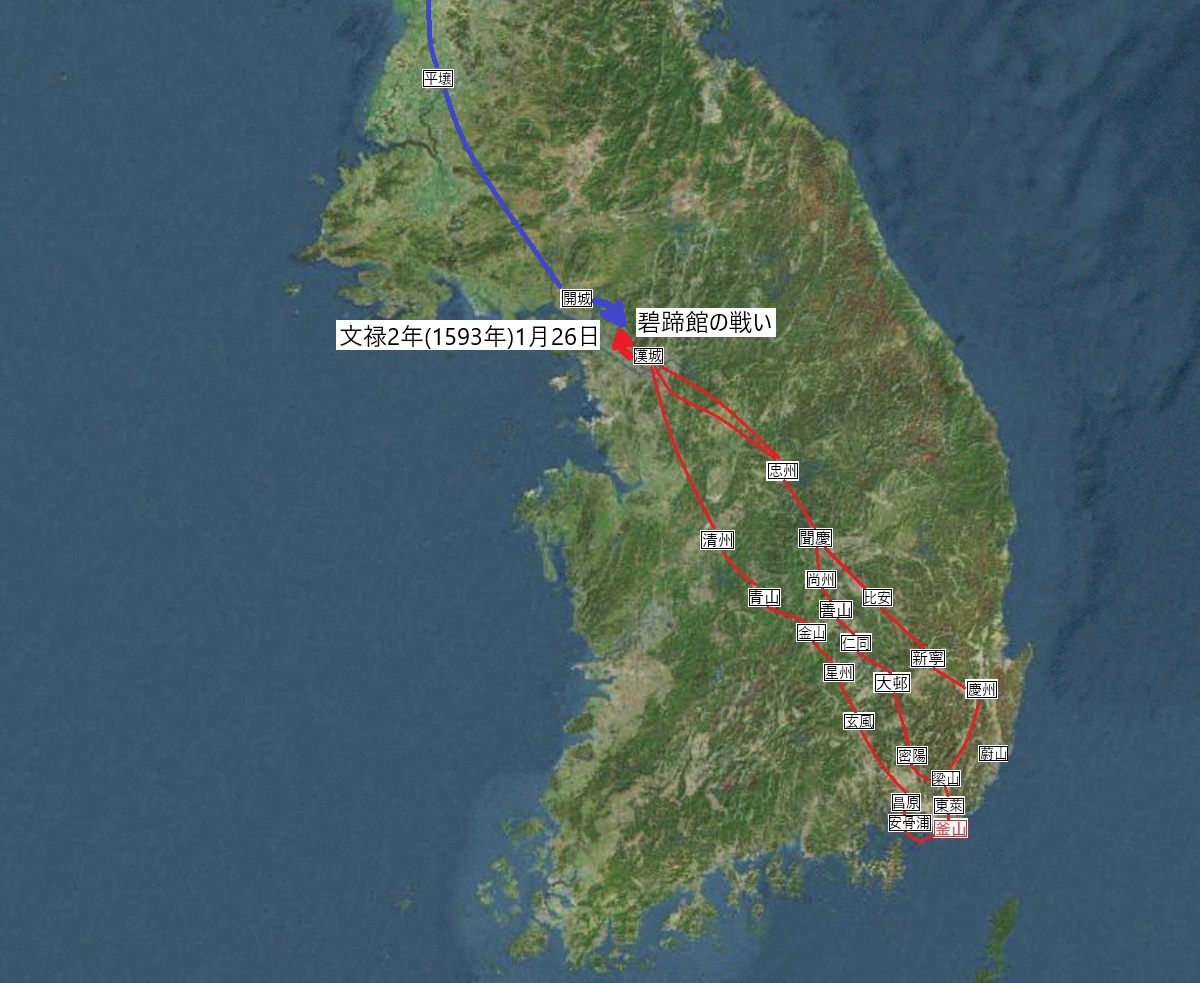

平壌城を奪還した明国軍は、撤退する小西行長を追って南進し、同年1月18日には開城府を奪還し、その勢いのままさらに南進しながら日本軍に占領された朝鮮都市を解放していきました。

明国軍迫るという方を受けた日本側は、朝鮮半島北部各地に展開していた諸将を一旦漢城に集め、伸びきった戦線を整理した上で戦力の立て直しを図ることとします。

明国側による漢城攻略作戦

開城に入った明国軍は、文禄2年(1593年)1月23日、査大受を偵察に出して情報を集めさせ、その結果をもって漢城攻略作戦を立案することとします。

同年1月24日、査大受率いる明国軍の偵察隊が漢城方面に偵察に出た際、日本側偵察隊であった加藤光泰隊・前野長康隊と接敵して戦闘となり、日本側偵察隊60人余りを討ち取ります(朝鮮王朝実録では100~1000人と記載。)。

日本側の偵察隊を蹴散らした査大受は、この勝利を開城の李如松に報告したのですが、その際に朝鮮人兵から「日本軍の精鋭は平壌で壊滅し漢城には弱兵が残るのみ」との報告もあわせてなされたため、明国軍は油断し、平壌からの移動で疲れている歩兵と楊元率いる砲兵隊を開城府に待機・温存させて、遼東半島騎兵を中心とする2万人の陣容で漢城攻撃を行うことを決めます(参謀本部編「日本戦史・朝鮮役」)。

明国軍が開城出陣(1593年1月25日)

そこで、文禄2年(1593年)1月25日、李如松(大将)・査大受(先鋒)・李如梅(左軍)・李如柏(中軍)・張世爵(右軍)らが率いる明国軍が開城を出発し、漢城に向かって進んで行くこととなり、碧蹄館の戦いが起こるのですが、長くなりますので以降の話は別稿に委ねたいと思います。