尚州の戦い(しょうしゅうのたたかい)は、文禄元年(1592年)4月24日に勃発した文禄の役初期の戦いです。

釜山に上陸した後、朝鮮首都である漢城を目指して中路を進軍していく日本軍一番隊による、慶尚道を抜ける前の同道における最終戦です。

朝鮮方の城将(総大将)となっていた李鎰が、練兵のために兵を率いて城外に出ていたタイミングで日本軍が尚州城攻撃を開始したため、朝鮮方は有用な防衛策をとることなく壊滅してすぐに尚州城が陥落したあっけない戦いでもあります。

本稿では、この尚州の戦いについて、そこに至る経緯から簡単に説明します。

【目次(タップ可)】

尚州の戦いに至る経緯

日本軍による釜山制圧(1592年4月14日)

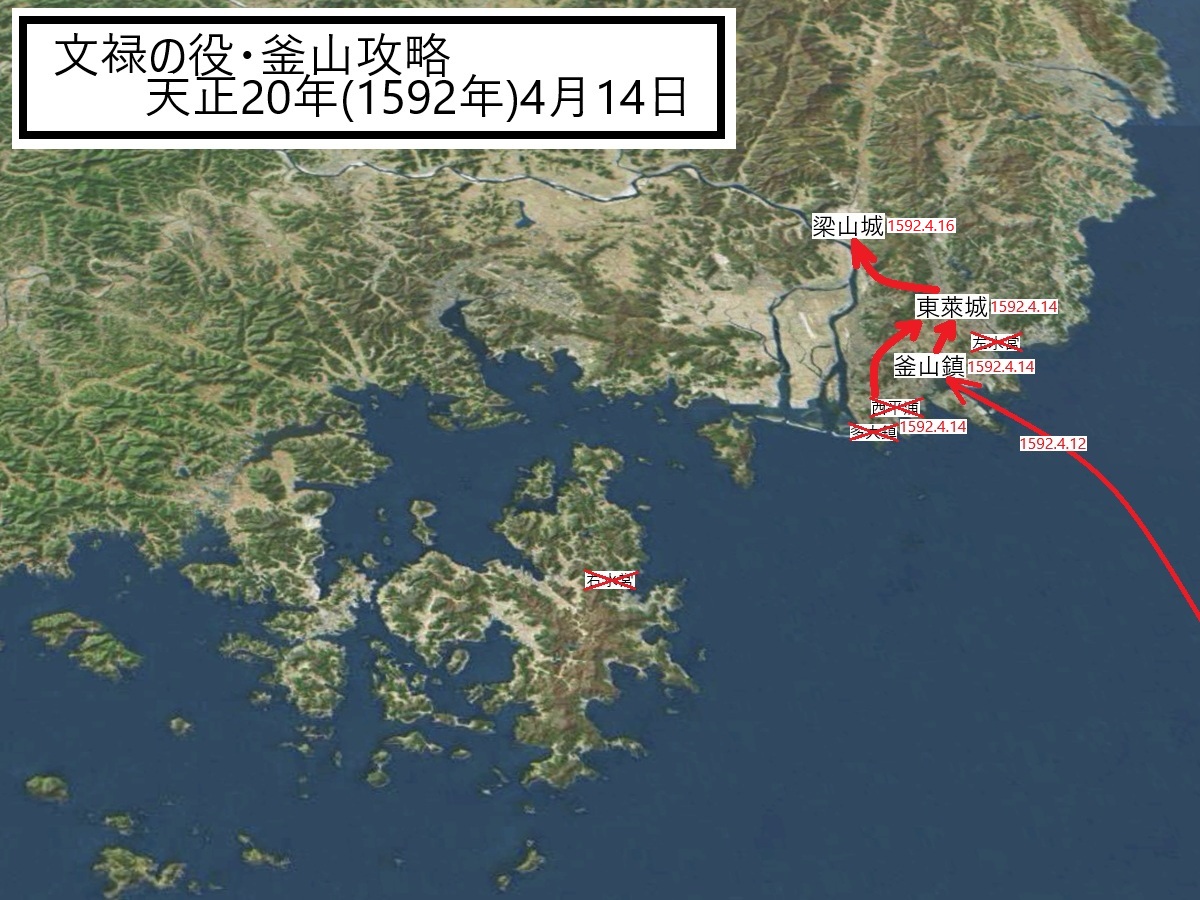

天正20年(1592年)4月12日に釜山浦に上陸した日本軍の一番隊は、翌同年4月13日から釜山の陸上軍事拠点である釜山鎮城・多大鎮砦・西平浦砦の攻撃を開始し(文禄の役初戦・釜山攻略戦)、翌日までにこれら全てを陥落させます。

また、これらの日本軍の侵攻を見た慶尚道左右水軍がいずれも応戦することなく消滅したため、釜山近海の制海権が確保され、日本軍の後続隊は朝鮮水軍に妨害されることなく対馬から釜山まで航行できるようになりました。

釜山を占領した日本軍は、次なる攻略目標を朝鮮首都である漢城に定めます。

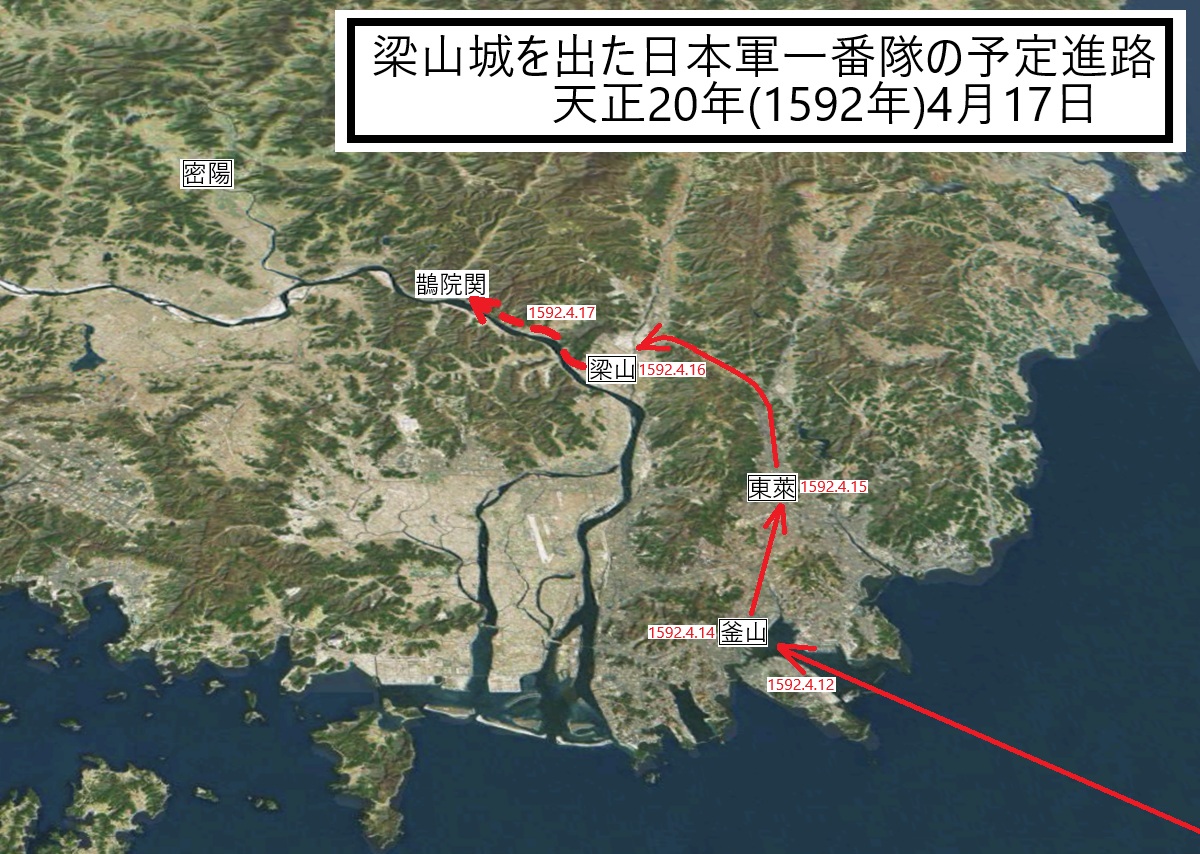

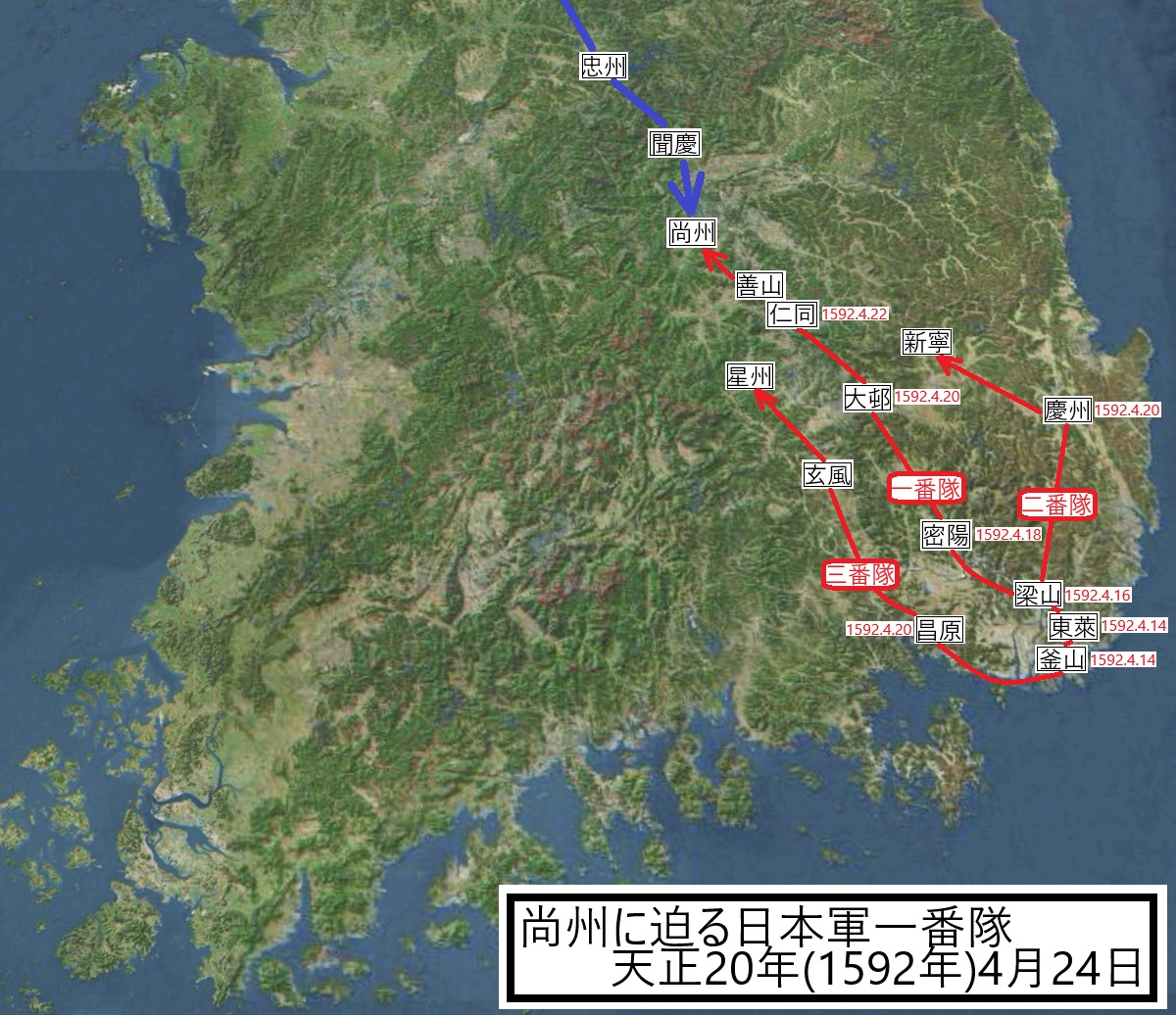

この点、釜山から漢城に向かう街道は中路・東路・西路の三路あり、朝鮮半島に先行上陸を果たした日本軍一番隊はこのうちの中路を通って漢城を目指すこととします(後に二番隊が東路・三番隊が西路を進軍)。

そこで、日本軍一番隊は、同年4月15日には東萊城、同年4月16日には梁山城を攻略して漢城目指して進んで行きました。

朝鮮側の対応

釜山制圧後、中路を通って進軍して来る日本軍に対し、朝鮮首都・漢城府ではその対応が協議されます。

この協議において、まずは、不足する兵を補うため、柳成龍(左議政・吏曹判書を兼任)を都体察使に、金応南(都体察副使兼任)を兵曹判書に任命して徴兵を進めることとされます。

また、主に北の国境で女真族との戦いで活動していた申砬を呼び戻し、三道都巡察使(慶尚道・忠清道・全羅道の三道の陸軍を統括する官職)に任命して、迫りくる日本軍への対応を命じます。

三道都巡察使となった申砬は、天正20年(1592年)4月16日に李鎰を巡察使に任命して、先行して日本軍に対応させることとし、この任を受けた李鎰は、朝鮮国王・宣祖から命令に従わぬものは誰でも斬って良いとの許しを受け、その証として剣を授かります。

鵲院関の戦い(1592年4月17日)

また、日本軍迫るの報を聞いた密陽府使・朴晋は、密陽南にある鵲院(じゃくいん、洛東江と雲門嶺山脈が交差する断崖細道に設けられた関所)とその南側に伸びる断崖細道という天然の隘路を利用して日本軍を迎撃しようと考えます。

そこで、朴晋は、引き連れていた兵を鵲院関に布陣させると共に、周囲や密陽から兵を集め、3000人の陣容で日本軍を待ち受けることとしました。

もっとも、偵察隊の報告により朝鮮軍の布陣を知った日本軍一番隊は、隘路への進入を取りやめ、進路を北側の山手に変更して黄山に上り、東側から隘路を迂回して鵲院関背側面に回り込みます。

そして、日本軍一番隊は、黄山において小西軍の八代衆を一番・松浦郡の平戸衆を二番とする2組の鉄砲隊を準備させ、高所から鵲院関に対して交互一斉射撃を仕掛けた後で総攻撃を仕掛け、これを打ち破ります(鵲院関の戦い)。

指揮官であった朴晋は、鵲院関を棄てて命からがら密陽に逃げ帰ると、その日の夜に兵器倉庫に火を放ち、密陽城を放棄して山中に逃れました。

なお、同日、日本軍一番隊が安全化した兵站ルートを用いて、二番隊~四番隊・六番隊(もっとも四番隊の島津隊は遅参)が相次いで釜山に上陸し、上陸早々に二番隊は東路で漢城に向かうために梁山→蔚山→彦陽へ、三番隊は西路で漢城に向かうためにそのまま廻航して洛東江の河口の竹島に向かっています。

密陽占領(1592年4月18日)

日本軍一番隊は、天正20年(1592年)4月18日午後、朴晋が放棄して無人となった密陽城に入り、これを接収します。

大邱占領(1592年4月20日)

破竹の勢いで進軍して来る日本軍一番隊に対し、慶尚道巡察使・金睟は、事前防衛計画である「制勝方略」に基づいて行動し、聞慶以下周辺の守令に命じて民を避難させ、また兵を大邱に集結させました。

ところが、緊急徴兵された朝鮮軍兵は、日本軍あまりの進軍の速さに動揺して戦意を失い、日本軍迫るの報を聞いて脱走者が続出します。

この結果、日本軍到達前に軍が潰散し、大邱のみならず慶尚道中路全域を守る部隊が存在しなくなってしまいました。

これにより、漢城に向かって進軍を続ける日本軍一番隊は、朝鮮軍の反撃を受けることなくどんどん北上していき、天正20年(1592年)4月20日には大邱城、同年4月22日には仁同城をそれぞれ無傷で占領するに至ります。

尚州の戦い

混乱する尚州城

他方の朝鮮側では、巡察使に任命された李鎰が、天正20年(1592年)4月19日、日本軍を迎撃するために60人の軍官を率いて漢城府を出発した後、強行軍で南進していったのですが、聞慶に入った際に同城に集められていたはずの迎撃軍兵が逃亡して誰もいなくなっていることがわかります。

そこで、李鎰は、そのまま60人の軍官とわずかに残った兵を率いてさらに南進し、同年4月23日、尚州城に到着します。

尚州城に向かった李鎰は、同城において尚州牧使・金澥の出迎えを受けるはずだったのですが、金澥は李鎰を出迎えるという名目で李鎰到着前に尚州城を出た後、尚州城を捨てて逃亡してしまいました。

そのため、尚州城に到着した李鎰は、尚州判官・權吉が1人残るだけで、兵士が全くいない状態であることを知らされます。

この状態を見た李鎰は、激怒し、權吉を斬ろうとしたのですが、權吉が近隣から農民兵を集めることでこれを許すこととし、權吉に尚州城の官倉を開いて穀物を分け与えることで避難民を集めさせ、そのうちから数百名を選抜して即席の軍隊を構成しました(兵数は、合計で900~6000人とも言われます。)。

李鎰が城外へ(1592年4月24日午前)

日本軍一番隊は、天正20年(1592年)4月23日、浅瀬部分を見つけ出して洛東江を渡って善山に至り、さらに同日夜には尚州手前約20里の長川で宿営します。

このときの日本軍の動きを見た開寧の住民が、これを尚州城の李鎰に通報しに行ったのですが、日本軍の進軍スピードの速さを理解していなかった李鎰はこれを信用せず、そればかりか誤報で惑わす者としてこの住民を斬ろうとします。

李鎰に斬られそうになった開寧の住民は、明朝までに日本軍が来襲するはずでありそうでなければ斬ってもらって構わないとして助命嘆願したため、当該住民は同日夜牢に入れられました。

もっとも、翌同年4月24日朝に日本軍が尚州城に来襲することはなかったため、この開寧の住民は斬首されるに至っています。

同日朝に日本軍が来襲しなかったため、李鎰は、数百名の農民兵を尚州城外北側にある川辺に連れ出し、練兵訓練を施します。

もっとも、このタイミングで、尚州城付近で日本軍偵察隊が散見されるようになり、尚州城兵の中に日本軍来襲の気配ありと判断されるようになります。

ところが、尚州城兵は、日本軍来襲を報告に来た開寧の住民が李鎰に斬られた事件を目にしていたため、誰も李鎰に日本軍来襲の予兆ありとの報告をしませんでした。

日本軍来襲(1592年4月24日正午)

天正20年(1592年)4月24日正午ごろ、日本軍一番隊が南側から尚州城に取りついて同城攻撃を開始します。

尚州城外北側にいた李鎰は、尚州城から複数の煙が立ち上っているのを見たのですが、朝鮮軍斥候から日本軍迫るの報を受けていなかったため、すぐには日本軍の攻撃であると判断できませんでした。

そこで、李鎰は、練兵に同行させていた軍官に確認に行かせたのですが、この軍官が日本軍兵に射撃されて絶命します。

軍官が討ち取られたことによりいつまでたっても情報が届かない李鎰の下にも日本軍が来襲し、日本軍鉄砲隊の射撃を受けたことから、李鎰は、ようやく尚州城が日本軍の攻撃を受けていることを理解します。

ようやく状況を理解した李鎰は、訓練していた農民兵に対して弓で応射を命じたのですが、数日前に徴兵された農民兵が機動的に動けるはずがなく、また何とか矢を放つことができた者もその技術の未熟さから日本軍兵に対する有効な攻撃とはなりませんでした。

李鎰逃亡

尚州城に対し、日本軍は、正面南側から小西行長隊が、左右の東西方面からは松浦鎮信・大村喜前・五島純玄らの各隊が攻撃を開始し(日本軍側は、おそらく総大将である李鎰が城外にいるとは考えていなかったと思われます。)、李鎰がいる尚州城北側には宗義智隊が回り込んできていました。

日本軍兵に包囲されつつある状況を見てとった李鎰は、このままでは逃げ道を失って討ち取られると考え、馬や衣服を脱ぎ棄てて敗残兵になりすまし、まだ日本軍が到達していない北側から逃亡します。

尚州城陥落

結局、指揮官不在の尚州城は、満足な防衛策をとることもできずにすぐに陥落し、朝鮮側では巡察使・李鎰及び尚州牧使・金澥が逃亡し、倭学通事・景応舜が捕虜となり、防禦使兼兵曹佐郎・李慶流、尚州判官・権吉、校理・朴篪・尹暹らを含む300人の兵が討ち死にしています。

尚州の戦い後

尚州の戦いに勝利した日本軍一番隊の小西行長は、朝鮮国王に降伏を求めるため、尚州の戦いに際して捕らえた倭学通事・景応舜に対して、朝鮮側の外務次官にあたる礼曹参判・李徳馨に宛てた手紙を持たせてこれを解放し、忠州で会見するよう要請したのですが失敗に終わります。

他方、尚州城から逃亡した李鎰は、聞慶にたどり着いた時点で漢城に尚州城陥落を報告する旨の書面をしたためて発送し、自らは鳥嶺に退いた後、同地で忠州に三道都巡察使申砬の軍が駐屯していることを知らされたため忠州に向かいます。

こうして、次の忠州の戦いに向かっていくこととなります。