鵲院関の戦い(じゃくいんかんのたたかい)は、文禄の役の最初期の文禄元年(1592年)4月17日に勃発した1戦であり、文禄の役における初めての野戦でもあります。

釜山に上陸した後、釜山→東萊→梁山を攻略し、朝鮮の首都・漢城に向かって進軍する日本軍を迎撃するため、朝鮮軍が密陽市南東に位置する洛東江の隘路を利用してこれを迎撃しようとして失敗したため、日本軍の進軍を止めるには至りませでした。

【目次(タップ可)】

鵲院関の戦いに至る経緯

日本軍による釜山制圧(1592年4月14日)

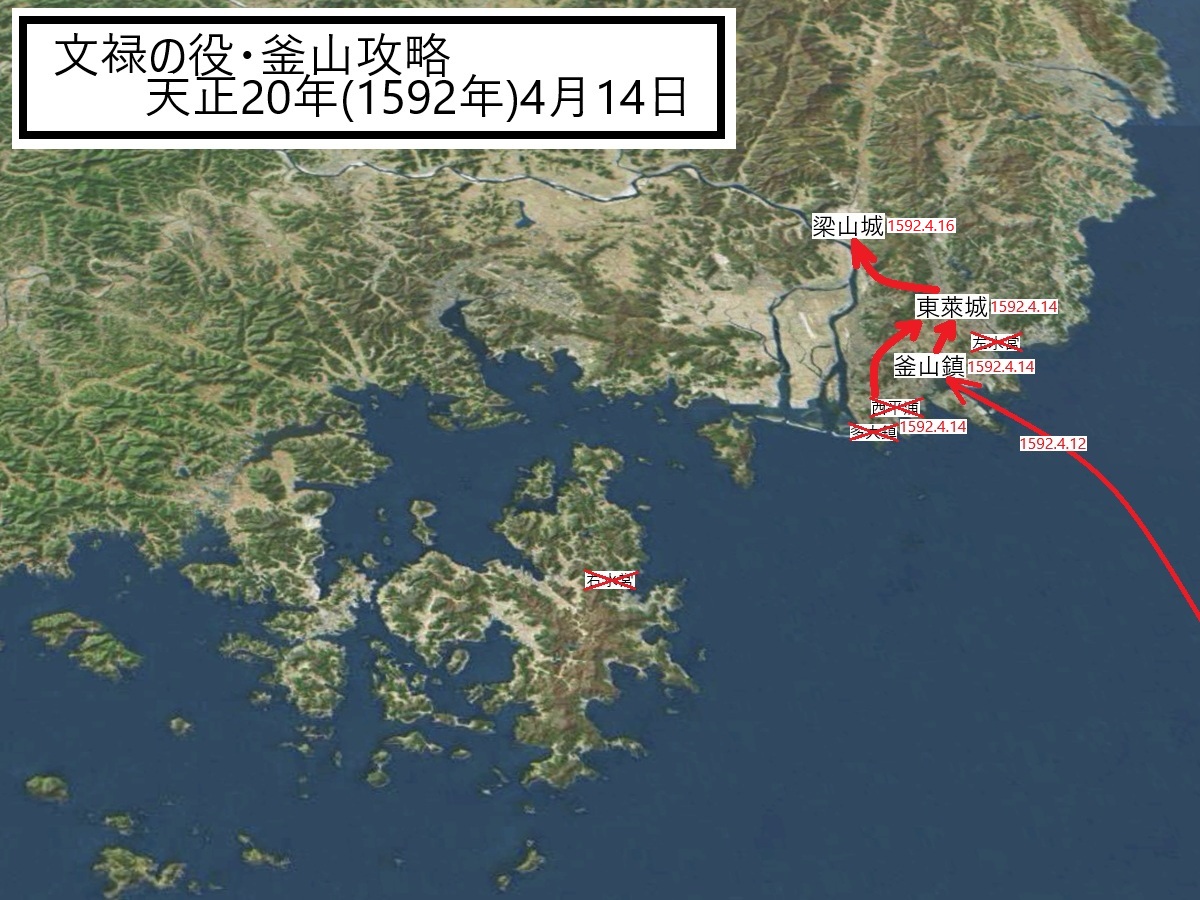

天正20年(1592年)4月12日に釜山浦に上陸した日本軍の一番隊は、翌同年4月13日から始まった文禄の役において、釜山攻略戦(釜山の陸上軍事拠点である釜山鎮城・多大鎮砦・西平浦砦への攻撃)を開始し、翌同年4月14日までにこれら全てを陥落させます。

また、これらの日本軍の侵攻を見た慶尚道左右水軍がいずれも応戦することなく消滅したため、釜山近海の制海権が確保され、日本軍の後続隊は朝鮮水軍に妨害されることなく対馬から釜山まで航行できるようになりました。

東萊城攻略(1592年4月15日)

釜山上陸の橋頭堡と制海権(兵站ルート)を確保した日本軍は、続けて朝鮮側の釜山奪還拠点となりうる都護府・東萊城の制圧を目指します。

東萊城は、釜山北方数kmに位置しており、朝鮮首都である漢城へ通じる主要道上に位置していることから、釜山の安全のみならずその後の朝鮮半島侵攻のために早期に攻略しておかなければならなかったからです。

そこで、日本軍一番隊は、釜山一帯を制圧した天正20年(1592年)4月14日のうちに釜山から北上した東萊城に到着し、これを包囲して降伏勧告します。

これに対し、東萊城が降伏勧告を拒否したため、日本軍は、東萊城に対する攻撃を開始します(東萊城の戦い)。

日本軍は、翌同年4月15日には城内への侵入に成功し、守将・宋象賢、代将・宋鳳寿、梁山郡守・趙英珪、東萊教授・盧蓋邦、助防将・洪允寛らが次々と討ち死にして同城が陥落します。

そして、東萊城を確保したことにより、日本軍は、朝鮮半島への兵站基地となる釜山の安全を確保した上で、さらに北へ向かう進軍ルートが開かれました。

また、釜山城と東萊城に日本軍守備隊が配備され、以降、釜山港が日本から送られてくる10万人を超える将兵や補給物資などの最も安全な上陸地点となりました。

梁山城占領(1592年4月16日)

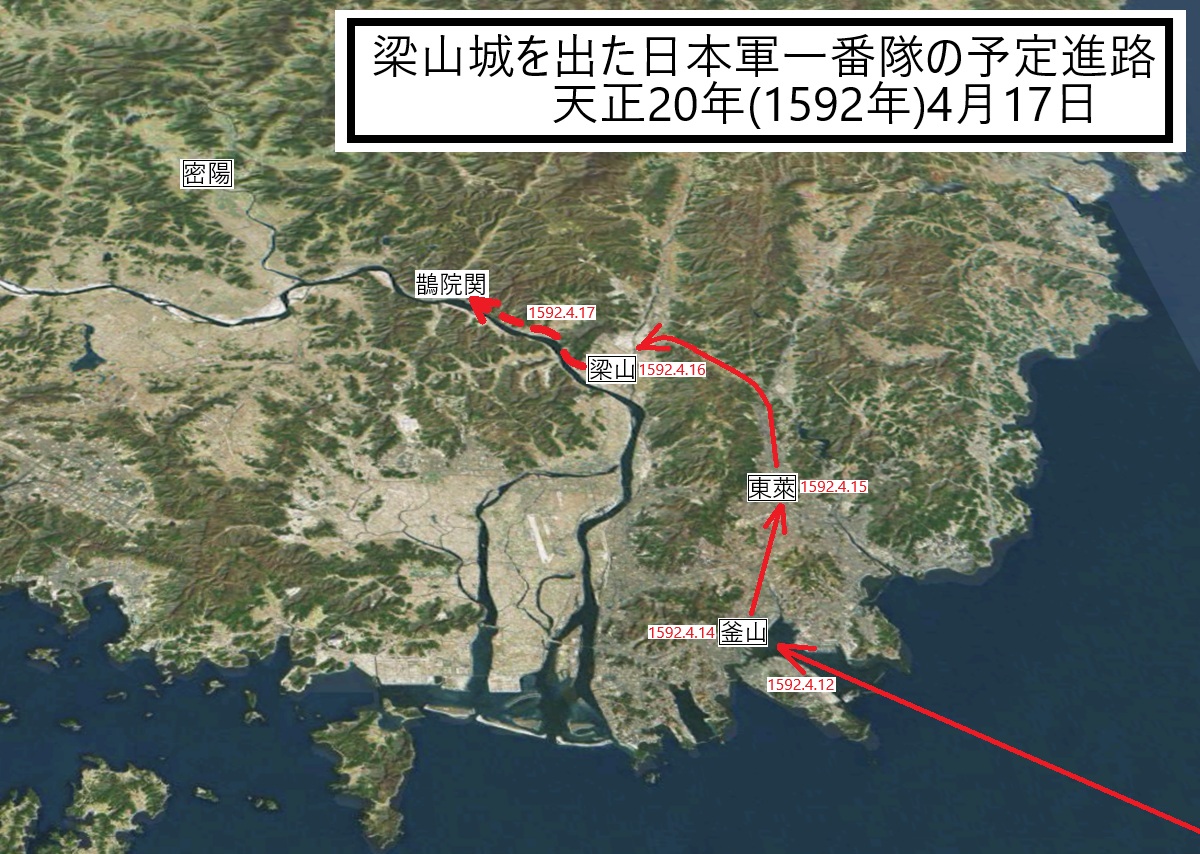

釜山から漢城に向かう街道は中路・東路・西路の三路あり、一番隊はこのうちの中路を通って漢城を目指すこととします(後に二番隊が東路・三番隊が西路を進軍)。

東萊城に入った一番隊のうち宗義智は、日没後に東萊城からさらに北上して梁山に到達し、翌日以降の梁山城攻撃のために梁山市中を偵察します。

ところが、日本軍偵察隊が、梁山市中を偵察していたところで、市中をパトロールしていた梁山城兵と遭遇してしまいます。

日本軍偵察隊は、直ちに遭遇した梁山城兵に鉄砲を射かけ、その排除を試みます。

そうしたところ、城将不在(前記のとおり、梁山郡守の趙英珪は東萊城の戦いで戦死)の梁山城内において、闇夜に響く日本軍の火縄銃の轟音を敵襲と誤解した梁山城兵が梁山城を捨てて逃げ出してしまいます。

この結果、梁山城は無人となり、翌天正20年(1592年)4月16日早朝、日本軍一番隊が抵抗を受けることなく梁山城に入るに至りました。

大急ぎで逃げ出した梁山城兵は、城や兵糧庫を焼くことをしなかったために城内には大量の飲食物が残存していました。

そこで、同年4月12日の釜山上陸から強行軍を強いられていた日本軍一番隊がようやく一息つくことができました。

朝鮮軍が鵲院関に布陣

時間を少し戻して、釜山に上陸した日本軍が東萊城に向かっているとの報告を受けた密陽府使朴晋は、密陽城から500人の兵を率いて援軍として東萊城に向かったのですが、途中の蘇山駅で日本軍と接敵して敗れ、密陽に引き返していました。

密陽に戻ろうとしていた朴晋は、密陽南にある鵲院(じゃくいん、洛東江と雲門嶺山脈が交差する断崖細道に設けられた関所)に到達したところで、鵲院関南側に伸びる断崖細道という天然の隘路を利用して日本軍を迎撃しようと考えます。

そこで、朴晋は、引き連れていた兵を鵲院関に布陣させると共に、周囲や密陽から兵を集め、3000人の陣容で日本軍を待ち受けることとしました。

鵲院関の戦い

日本軍一番隊梁山出発(1592年4月17日)

梁山城で一泊した日本軍一番隊は、天正20年(1592年)4月17日に梁山城を出発し、漢城方向へ向かうべく洛東江に沿って北西方向に向かって進軍していきました。

そうしたところ、先行させていた偵察隊から朝鮮軍3000人が鵲院関に布陣し、隘路を利用して日本軍を攻撃しようとしているとの報告を受けます。

日本軍迂回

この報を受けた日本軍一番隊の小西行長・松浦鎮信は、隘路への進入を取りやめ、進路を北側の山手に変更して黄山に上り、東側から隘路を迂回して鵲院関背側面に回り込みます。

そして、日本軍一番隊は、黄山において小西軍の八代衆を一番・松浦郡の平戸衆を二番とする2組の鉄砲隊を準備させ、高所から鵲院関に対して交互一斉射撃を仕掛けます(なお、朝鮮軍の軍装が白衣の上に鎧を纏うというものであったため、森の中でとても目立ち、日本軍鉄砲隊の格好の的となりました。)。

鵲院関の戦い決着

鵲院関に布陣して隘路を進軍して来る日本軍を待ち伏せをするはずであった朝鮮軍は、逆に予期せぬ黄山から現れた日本軍から奇襲を受けたことに驚き大混乱に陥ります。

この混乱を見た日本軍は、黄山を駆け下り、高所から鵲院関に総攻撃を仕掛けます。

日本軍の総攻撃を受けた朝鮮軍は、指揮系統が混乱して潰走を始めます。

これを好機と見た日本軍一番隊は、潰走する朝鮮軍を追撃して300人余の首級を挙げると共に、将官であった李大樹・金孝友らを討ち取る大勝利を挙げました。

鵲院関の戦い後

日本軍密陽城接収(1592年4月18日)

指揮官であった朴晋は、鵲院関を棄てて命からがら密陽に逃げ帰ると、その日の夜に兵器倉庫に火を放ち、密陽城を放棄して山中に逃れました。

その結果、日本軍一番隊は、天正20年(1592年)4月18日午後に密陽城に入り、これを接収します。

密陽城出発

そして、日本軍一番隊は、天正20年(1592年)4月19日、さらに大邱に向けて出発します。