大同江の戦い(だいどうこうのたたかい)は、文禄の役において、釜山上陸後に破竹の快進撃を続け、漢城に続いて平壌城近くにまで到達した日本軍に対し、朝鮮軍が夜襲を仕掛けて撃退された戦いです。

朝鮮軍は、日本軍に迎撃されただけでなく、退却する際に平壌城への進行ルートを日本軍に見られてしまったことで、それまで大同江を渡ることが出来なかった日本軍に渡河ルートを教えることとなり、平壌城陥落に繋がってしまった戦いでもあります。

【目次(タップ可)】

大同江の戦いに至る経緯

漢城陥落(1592年5月2日)

天正20年(1592年)4月12日の日本軍一番隊の釜山浦上陸から始まった文禄の役でしたが、その後に快進撃を続けた日本軍は、朝鮮半島に上陸した僅か21日後の同年5月2日には、一番隊と二番隊が朝鮮首都・漢城府を陥落させます(なお、同年4月29日に漢城を出て開城に逃亡していた朝鮮国王・宣祖は、同年5月4日に漢城が落城したという報を聞いてさらに平壌城に向かって撤退しています。)。

そして、同年5月7日には三番隊もまた漢城に到着し、その後に四番隊~七番隊もまた漢城に向かって進んで行きました。

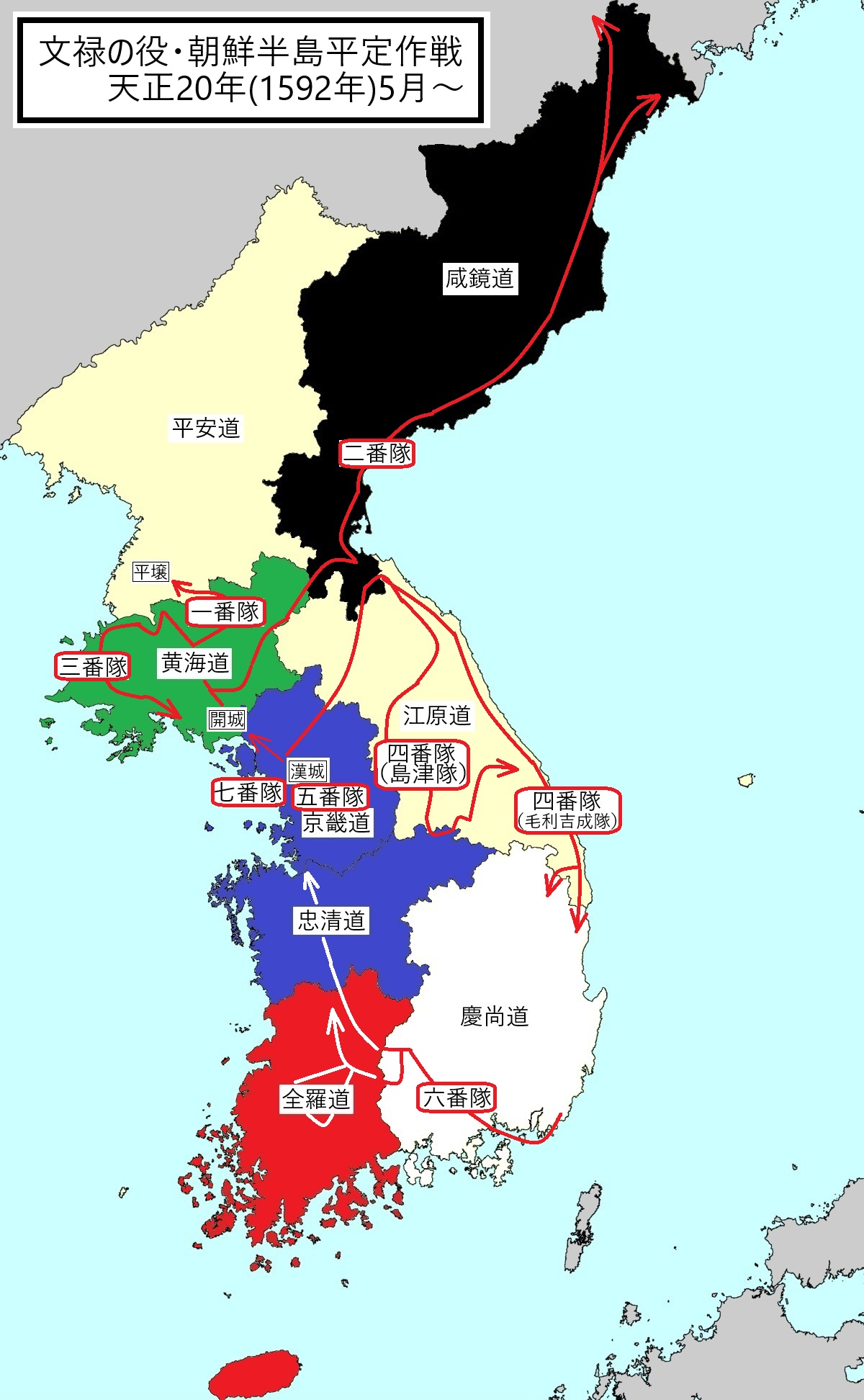

朝鮮半島八道国割作戦開始

漢城に入った日本軍諸将は、以降の政策についての協議を行います。

豊臣秀吉からは、漢城に入った後には直ちにそのまま明国に向かって進軍するよう指示されていたのですが、線状に進軍してきたことから朝鮮半島の統治も行われておらず、統治行為を行うことなくこ進軍して釜山から繋がるルートのどこかを奪還されると補給が滞る危険があるため、現場の判断としてはそのまま明国に向かうことはできませんでした。

そこで、日本軍としては、釜山・漢城間の進撃してきたルート上に関所を設けて日本兵を配置することで戦状の兵站ルートの確保を図ることから始めます。

その上で、天正20年(1592年)5月7日頃に漢城に到着した七番隊の総大将宇喜多秀家と奉行衆に漢城と全体の総指揮を任せます。

さらに、朝鮮半島に上陸しているその他の一番隊から六番隊までの諸将を朝鮮半島全域に展開させた上で、以下の割当てにより朝鮮半島八道を占領し安全を図る作戦(八道国割)を進めることを決めます。

平安道→一番隊:小西行長・宗義智・有馬晴信・松浦鎮信

咸鏡道→二番隊:加藤清正・鍋島直茂・相良頼房

黄海道→三番隊:黒田長政・大友義統

江原道→四番隊:毛利吉成・島津義弘・高橋元種・秋月種長・伊東祐兵

忠清道→五番隊:蜂須賀家政・福島正則

京畿道→五番隊:戸田勝隆・長宗我部元親

全羅道→六番隊:小早川隆景・毛利秀包・立花宗茂

慶尚道→六番隊:毛利輝元・毛利元康

臨津江の戦い(1592年5月18日)

朝鮮半島八道国割作戦に従って、天正20年(1592年)5月10日、まずは二番隊が先行して漢城を出発し、担当する咸鏡道攻略に向かうため北上していきました。

この日本軍の動きに対し、平壌城に入っていた朝鮮国王・宣祖は、漢城北方に位置する朝鮮京畿道・臨津江を漢城陥落後の防衛ラインと定め、都元帥・金命元将軍率いる1万2000人を預けて臨津江北岸5カ所に展開させて日本軍を待ち構えさせるよう命じます。

国王の命を受けて臨津江北岸に布陣した朝鮮軍は、臨津江南岸の一帯を焼き払って日本軍が渡河のための資材となり得る木材を得られないようにした上で、反転攻勢の機会をうかがいます。

この状態で、日本軍二番隊が臨津江南岸に達したのですが、朝鮮軍の事前行動によって臨津江を渡河することが出来なり、臨津江南岸での足止めを余儀なくされます。

このタイミングで、漢城に残っていた小西行長が、再度の朝鮮軍への降伏勧告を行うため、宗義智家臣である柳川調信と外交僧・天荊に降伏を促す書状を持たせて臨津江を渡河させるとともに、この降伏交渉を円滑に進めるために日本軍二番隊を一度後退させるよう指示します。

この結果、日本軍がいったん後退した状態で、降伏勧告書が臨津江を渡って朝鮮方に手渡されたところ、朝鮮方からは承政院(李氏朝鮮における王命の伝達と臣下の上奏の報告を王に行う官庁)での検討が必要であるため、3日間の猶予が欲しいと言われます。

ところが、加藤清正が二番隊の主力を下げたことを見た朝鮮方は、日本軍が撤退中であると判断し、臨津江南岸に残る日本軍二番隊を攻撃することとします。

そこで、同年5月18日夜、都元帥・金命元率いる1万3000人の朝鮮軍が臨津江を渡り、朝を待って高台に布陣していた日本軍二番隊に対して総攻撃を仕掛けたのですが、攻撃を受けているのとの急報を受けて二番隊主力の加藤清正軍が戻ってきたため、朝鮮軍は撃退されてしまいます(臨津江の戦い)。なお、この戦いで、朝鮮方では申硈(防禦使)・劉克良(助防将)・洪鳳祥(督軍官)らが戦死しています。

臨津江の戦いに敗れた朝鮮方は、平壌城にいた朝鮮王宣祖は平壌から第四王子信城君と第五王子定遠君を寧辺に避難させた上で、敗走してきた都元帥・金命元、韓応寅、李鎰らとこれらが率いる約6000人の兵を平壌城に収容させ、左議政・尹斗寿を守城将とし、その配下として都巡察李元翼・平安道巡察使宋慎言・兵使李潤徳らで城の防備を固めることとしました。

開城府占領(1592年5月19日)

臨津江で朝鮮軍を撃破した二番隊は、退却する朝鮮軍を追って臨津江を渡河し、翌天正20年(1592年)年5月19日、城兵のいなくなった開城を占領します。

そして、二番隊に少し遅れて一番隊もまた開城府に入ります。

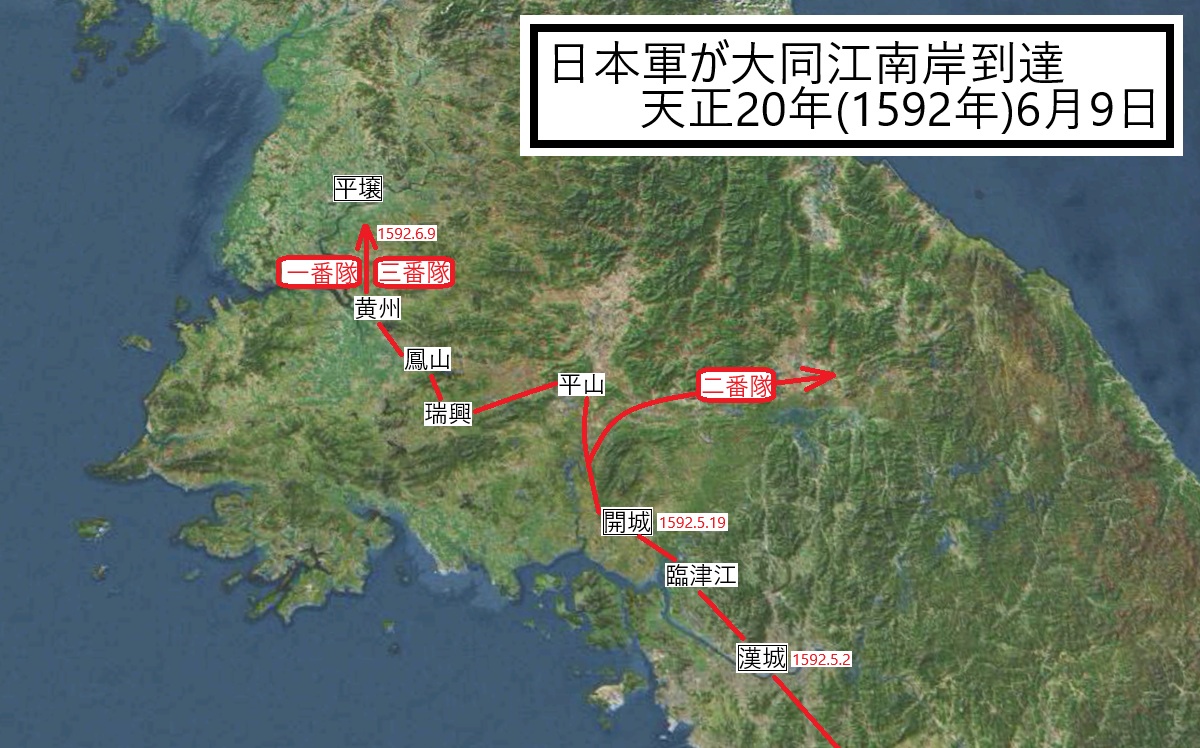

そして、この後、開城府に入った日本軍は、朝鮮半島八道国割作戦に従って、一番隊は北上して平壌へ向かい、二番隊は咸鏡道制圧のため東側へ向かって進んで行きました。

開城を出た日本軍一番隊は、黄海道にある平山→瑞興→鳳山→黄州を次々と攻略した後、平安道に入って中和で黒田長政率いる三番隊と合流し、平壌を目指して進んで行きました。

日本軍が大同江南岸到達(1592年6月9日)

天正20年(1592年)6月9日、小西行長率いる一番隊は平壌の大同江南岸に到着し、同地に布陣します。

ここで、小西行長は、いつものとおり柳川調信・僧景轍玄蘇に命じて朝鮮軍に降伏を呼び掛けさせたのですが、朝鮮軍に拒否されます。

もっとも、平壌に逃れていた朝鮮国王・宣祖は、同年6月11日、日本軍の総攻撃が近いと考え、平壌城を尹斗寿らに任せて自らは寧辺に向かって逃亡しています。

大同江の戦いと平壌城の陥落

進軍が止まる日本軍

降伏勧告を拒否されたことにより、日本軍としては武力で平壌城を陥落させる必要に迫られたのですが、目の前に流れる水量の多い大同江に進軍を阻まれ、兵を平壌城まで進めることができませんでした(なお、朝鮮軍では、日本軍が大同江を渡河するのを防ぐために川を増水させようとして雨乞いを催したのですが効果はありませんでした。)。

そこで、日本軍としては、大同江を前に、大同江を渡るための舟の手配や、川の流れ水位の調査を始めたのですがその作業はかどらず、いたずらに時間だけが過ぎていきました。

夜襲を計画する朝鮮軍

日本軍が布陣して5日経過した天正20年(1592年)6月14日、都元帥・金命元は、日本軍が大同江の南岸に達しながら5日間もの間動きを見せないことを見て、日本軍が大同江を渡河できずに待機していることから手持ち無沙汰で油断しているに違いないと考えます。

そこで、金命元は、寧遠郡守・高彦伯と碧団僉使・柳璟令に騎兵を与えて日本軍に夜襲を仕掛けるよう命じます。

このときの日本軍は知らなかったのですが、流れが速く渡河が困難な大同江でしたが、王城灘と呼ばれる水かさが低い場所があり、そこだけは騎兵・歩兵の通過が可能であったために朝鮮方は同所を行き来して大同江を渡河することができました。

そこで、朝鮮軍は、夜中に王城灘を通って大同江を渡り、日本軍に夜襲を仕掛ける作戦を立案したのです。

大同江の戦い(1592年6月15日)

天正20年(1592年)6月15日夜半、高彦伯及び柳璟令は、4000人の兵を率いて大同江を渡河し、南岸で野営していた日本軍一番隊の宗義智の陣を強襲します。

突然の夜襲に不意を突かれた宗義智軍は、杉村智清が討ち取られるなどの大きな被害を受けたのですが、宗義智自ら抜刀して参戦するなどして大混戦となってなんとか士気を維持して時間を稼いだことから、その間に攻撃を受けたことに気が付いた宗軍の兵士が集結し始め、朝鮮方にも李宣や任旭景の戦死などの被害が出始めます。

混戦となってしまえば夜襲の利がなくなってしまいますので、寡兵の朝鮮軍は、平壌城への撤退を始めたのですが、ここに救援に駆け付けた小西行長や黒田長政の軍襲いかかりました。

この結果、夜襲を掛けたはずの朝鮮軍が追われる形となり、敗走する朝鮮方では大同江での溺死者が相次ぎました。

他方、追撃した黒田軍においても、総大将である黒田長政が朝鮮軍の部将の矢で肘を負傷したり、黒田長政の従兄弟である黒田正好が矢傷を負って死去したりするなどの損害が出ています。

平壌城を捨てて逃亡する朝鮮軍

平壌城にいた都元帥・金命元は、大同江の戦いに敗れて平壌城に戻ってきた兵から敗戦報告を受け、日本軍による平壌城攻撃が迫っていることを悟ります。

そこで、金命元は、尹斗寿と協議の上、門を開いて兵と民を平壌城から避難させ、武器を池の中に投げ捨てて、自身らは順安に向かって逃亡します(このとき、急いで逃亡した金命元は、平壌城に数十万石ともいわれる兵糧を残してしまいました。)。

大同江渡河ルート発見

朝鮮軍の夜襲を撃退した日本軍は、敗走する朝鮮軍兵が平壌城に戻っていくルートをつぶさに観察します。

そうしたところ、多くの朝鮮兵が、王城灘を歩いて大同江を渡河していくことが見て取れました。

これを見た日本軍は、王城灘を通れば大同江を渡河できると判断し、翌日に同ルートを通って平壌城に攻め込むこと決定します。

日本軍平壌城入城(1592年6月16日)

そこで、翌天正20年(1592年)6月16日、日本軍は、王城灘を徒歩で渡り始め、平壌城を目指して進んで行きました。

もっとも、平壌城守備兵はこの時点で既に同城から逃亡してしまっていましたので、日本軍は抵抗を受けることなく平壌城への入城を果たします。

平壌城に入った日本軍は、すぐさま平壌城内に兵を展開させてこれを制圧した上で、立札を立てて民を安心させると共に、城内の兵糧庫から数十余万石の兵糧を押収しました。

なお、このころに平壌を出て咸興道の鏡城に向かって東進していた朝鮮国王・宣祖は、李恒雄からの咸興道に赴けば日本軍が襲ってきた場合逃げ道がないとの諫言に従って逃亡先を万一の時に遼東半島への退路を確保できる義州へ変更しています。

大同江の戦い後

朝鮮半島八道国割作戦本格化

平壌城に入った日本軍のうち、平安道攻略を担当する一番隊が平壌城に残り、朝鮮半島北方攻略拠点とするためにその改修を始めます。

他方、黄海道攻略を担当する三番隊は、平壌城を出て黄海道方面の戦線に戻ります。

そして、この他にも二番隊が咸興道攻略に向かっているため、日本軍一番隊~三番隊で朝鮮半島北部の制圧作戦を進めていくこととなりました(その他、江原道→四番隊、忠清道→五番隊、京畿道→五番隊、全羅道及び慶尚道→六番隊)。

明国参戦(1592年7月16日)

他方、平壌が日本軍に奪われたことにより遼東半島に危険が及ぶと考えた明国は、天正20年(1592年)6月、義州に逃れて行われていた朝鮮国王・宣祖から再三行われていた援軍要請に対し、ようやく重い腰を上げ、朝鮮半島に展開する日本軍と戦う決断を下します。

そして、同年7月16日、平壌城を解放するために明国軍副総裁・祖承訓率いる遼東軍5000人が組織され、第一次平壌城の戦いが勃発するのですが、長くなりますのでこの後の話は別稿に委ねたいと思います。