16世紀末、日本国内を統一した豊臣秀吉は、2度に亘って朝鮮半島に兵を送っています。

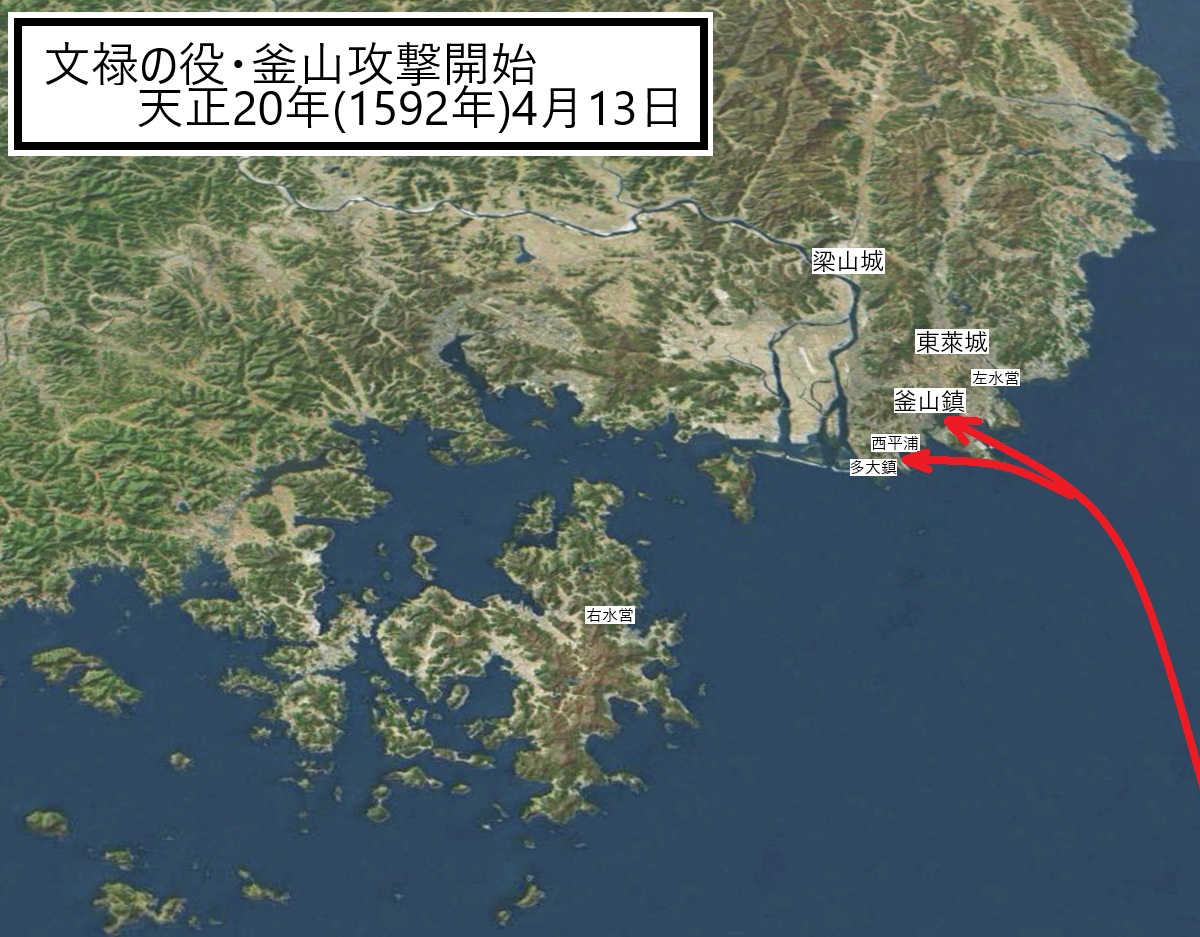

一度目は天正20年(1592年)から文禄2年(1593年)までの文禄の役であり、このときの戦いは、対馬から朝鮮半島に海路で上陸した日本軍一番隊1万8700人による釜山攻撃から始まっています。

そこで、本稿では、この文禄の役の初戦となる釜山攻略戦の概略について簡単に説明したいと思います。

【目次(タップ可)】

釜山攻略戦に至る経緯

豊臣秀吉の唐入り計画

天正18年(1590年)7月から8月にかけて行われた奥羽地方に対する領土仕置(奥州仕置)により日本全国の武力統一を果たした豊臣秀吉は、新たな敵の創設と、家臣に対する新たな領土配分をもたらすべく広大な明国の領土獲得(唐入り)計画を立案します。

明国への進出を検討していた豊臣秀吉でしたが、船舶用磁気コンパスが存在していなかった当時、「山あて」と呼ばれる船団が沿岸を目視できる範囲を確認しながら位置を特定しつつ航行する方法が主流であり、日本から海を越えて直接明国に上陸する航海技術は存在していませんでした。

そこで、日本から明国に攻め入るため、海路で最短ルートとなる肥前名護屋→壱岐→対馬南部→対馬北部→釜山を経由し、そこから朝鮮半島南部沿岸を西回りで明国に向かうというルートが策定されることとなりました。

豊臣秀吉は、早速、肥前名護屋→壱岐→対馬南部→対馬北部→釜山という兵站ルートの策定・整備を始め、大軍を編成します。

そして、その明国に向かうために国内通過を拒否された朝鮮半島に一番隊(九州大名・先遣隊)として計1万8700人(先導役である宗義智5000人、先鋒を小西行長7000人とし、その他松浦鎮信3000人・有馬晴信2000人・大村喜前1000人・五島純玄700人)を向かわせます。

釜山上陸(1592年4月12日)

天正20年(1592年)4月12日に釜山への上陸を果たした日本軍一番隊は、念のためにもう一度釜山城に仮途入明を要求する書状を送ります。

もっとも、釜山僉使・鄭撥がこれを黙殺して籠城したため、朝鮮の協力が得られないことが確定し、唐入りの前提としての日本軍による武力での朝鮮征伐が決定します。

釜山制圧作戦立案

武力による朝鮮征伐のためには朝鮮における橋頭堡となる釜山を確保するとともに、兵站の安全のために釜山沿岸の制海権を得る必要があります。

そこで、日本側では、朝鮮の事情に詳しい対馬領主・宗義智による作戦立案がなされ、釜山鎮城と港湾砦である多大鎮及び西平浦を同時攻略することに決まります。

そこで、天正20年(1592年)4月13日、前日に釜山に上陸していた日本軍一番隊が、三手に分かれ釜山鎮城・多大鎮・西平浦に向かって進んで行きました。

釜山制圧戦(1592年4月13日)

釜山鎮の戦い

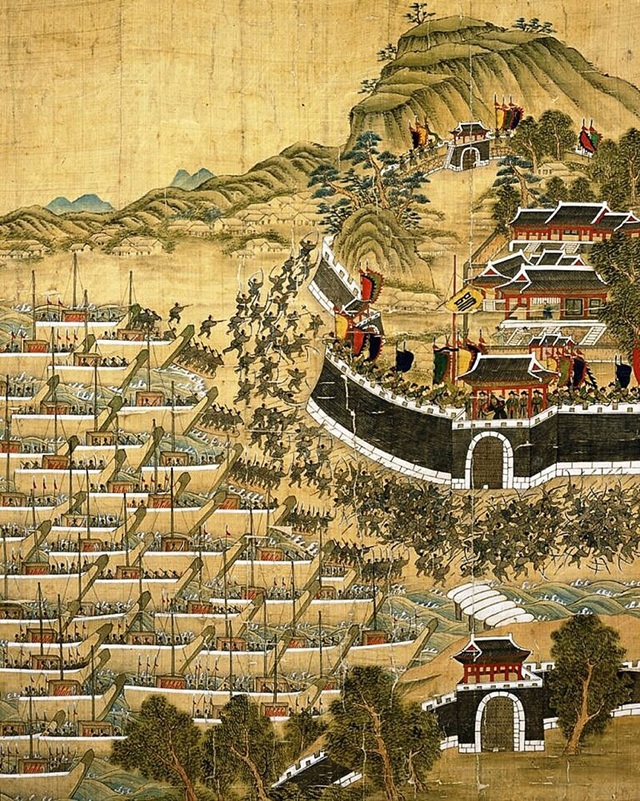

まず、文禄元年(1592年)4月13日午前6時、上陸地点のすぐ北側にある釜山鎮城に日本軍一番隊の宗義智軍が攻め寄せます。

釜山城は、母城と子城とが分かれており、それらが相互に防衛を分担できる構造となっていたのですが、日本軍は、それまで日本国内で繰り広げられた戦国攻城戦でのノウハウを駆使して、多数の火縄銃による援護射撃を受けながら城門・城壁に取り付き、それぞれの城内に侵入していきます。

他方、釜山鎮城に籠る鄭撥でしたが、このときまで平和を謳歌していた朝鮮では日本軍よりも火縄銃の導入が遅れたこともあって(文禄の役の前年の日朝交渉中に宗義智から献上を受けています。)、実用性が乏しい朝鮮独特の火砲や弓で防戦したため、有効な防衛力を発揮できませんでした

以上の結果、日本軍と朝鮮軍との兵数・火力・戦術の差は大きく、戦慣れした日本軍が釜山鎮城の防衛線を軽々突破していきます。

そして、城内に備えていた矢を使い果たした朝鮮軍は満足な防衛が出来なくなった上、釜山僉使・鄭撥が戦死して指揮系統が混乱します。

攻撃開始のわずか2時間後の同日午前8時頃には、日本軍が釜山鎮城内に雪崩れ込んで行き、副使・李庭憲を含む朝鮮側将兵のほとんどが撫で斬りにされ、間も無く釜山鎮城が陥落します。

多大鎮の戦い

また、日本軍一番隊の宗義智軍が釜山鎮城への攻撃を開始したのとほぼ同時刻である文禄元年(1592年)4月13日午前6時ころ、日本軍一番隊の小西行長軍もまた、釜山港砦である多大鎮砦に攻め寄せます。

小西行長は、多大鎮砦に対しても一応降伏勧告したのですが、多大鎮砦側から、王の許可を得たら降伏するという時間稼ぎ的な拒否回答があったために交渉不可と判断し、多大鎮砦攻撃を開始します(多大鎮の戦い・ただいちんのたたかい)。

多大鎮砦では、多大浦僉使・尹興信が砦の周囲に釘をまき、また城壁の上に守備兵を配置して矢を放つなどして防衛します。

もっとも、ここでも多数の火縄銃の援護を受ける日本軍との火力の差は明らかであり、多大鎮砦側は、多大鎮砦攻撃の前提として砦周囲に巡らされた堀に木石土塊を投じて排水作業を行う日本軍を排除できませんでした。

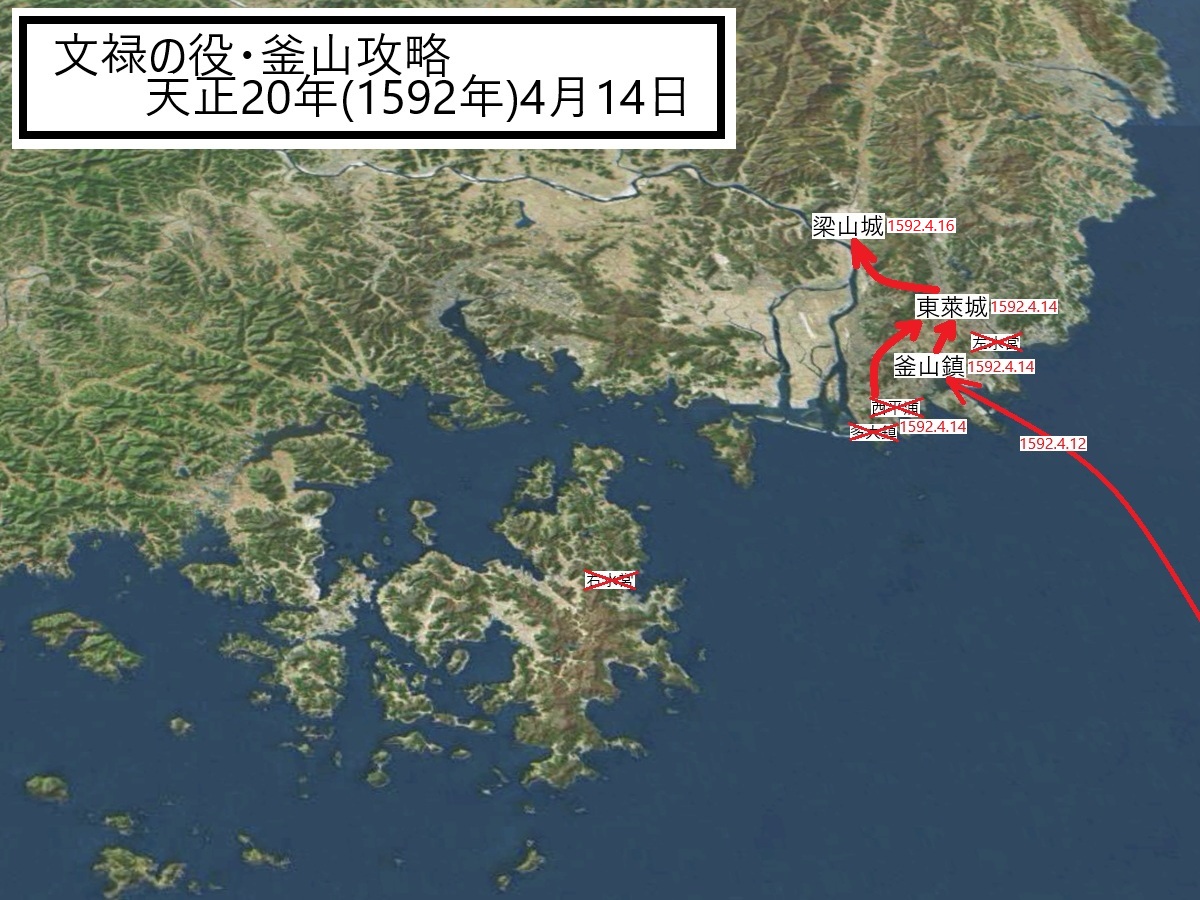

同日中に堀の水を排出し終えた日本軍は、翌天正20年(1592年)4月14日午前8時頃に多大鎮砦の防壁に取り付き、飛梯や梯子を用いてこれを登って城内に雪崩れ込んでいきました。

城内で激しい乱戦が繰り広げられたのですが、同日、尹興信が戦死して多大鎮砦が陥落します。

西平浦の戦い

さらに、日本軍は、同じタイミングでもう1つの釜山港砦である西平浦砦に攻め寄せ、間もなく同砦も陥落させます。

釜山鎮城・多大鎮砦・西平浦砦を攻略したことにより、日本軍は、朝鮮半島上陸のための橋頭堡となる軍事拠点を確保するに至りました。

制海権確保による兵站ルート確立

慶尚道水軍・左水営の消滅

釜山がある慶尚道には、左右(東西)2つの水軍が整備されていたのですが、東側の左水営を拠点とする慶尚左水使・朴泓は、蹂躙されていく釜山鎮城を見て驚愕し、任務放棄して軍船を残したまま山中に逃亡してしまい、慶尚左水軍が消滅します。

慶尚道水軍・右水営の消滅

また、巨済島の右水営からは、慶尚右水使・元均は駆けつけたのですが、突然の攻撃に混乱状態となって兵が集まらなかったことから単独での日本軍の迎撃は困難であると考えます。

そこで、元均は、隣接する全羅左水使・李舜臣に救援を求めたのですが、李舜臣から朝鮮朝廷の命令なしに管轄外区域で戦闘できないとこれを拒否されます(懲毖録)。

また、元均は、全羅左水営(麗水)にいた全羅右水使・李億祺にも救援要請をしたのですが無視されます(燃藜室記述)。

全羅道水軍が救援を拒否されたことで、日本軍の迎撃は不可能と判断した慶尚右水使・元均は、日本軍に船を奪われるのを防ぐために慶尚道の右水軍船と火砲を海に沈めた後、側近を4隻の船に分乗させて昆陽に退却したため、慶尚右水軍も消滅します。

この結果、慶尚道水軍が消滅したことにより、釜山近海の制海権が確保され、日本軍の後続隊は朝鮮水軍に妨害されることなく対馬から釜山まで航行できるようになりました。

東萊城の戦い

釜山の陸上拠点を確保して朝鮮半島上陸地点を得た後、慶尚道水軍を消滅させて兵站ルートを確保した日本軍は、続けて朝鮮側の釜山奪還拠点となりうる都護府・東萊城の制圧を目指します。

東萊城は、釜山北方数kmに位置しており、朝鮮首都である漢城へ通じる主要道上に位置していることから、釜山の安全のみならずその後の朝鮮半島侵攻のために早期に攻略しておかなければならなかったからです。

そこで、釜山鎮城・多大鎮砦・西平浦砦を立て続けに攻略した日本軍一番隊は、天正20年(1592年)4月14日中に釜山を出発して東萊城に到着し、これを包囲して降伏勧告するも拒否されます。

降伏勧告が拒否されたことにより日本軍は、東萊城に対する攻撃を開始します(東萊城の戦い)。

日本軍は、翌天正20年(1592年)4月15日に城内への侵入に成功し、守将・宋象賢、代将・宋鳳寿、梁山郡守・趙英珪、東萊教授・盧蓋邦、助防将・洪允寛らが次々と討ち死にして同城が陥落します。

東萊城を確保したことにより、日本軍は、朝鮮半島への兵站基地となる釜山の安全を確保した上で、さらに北へ向かう進軍ルートが開かれました。

そして、釜山城と東萊城にはすぐさま日本軍守備隊が配備されて守られ、以降、釜山港が日本から送られてくる10万人を超える将兵や補給物資などの最も安全な上陸地点となりました。

なお、東萊城に入った一番隊のうち宗義智は、日没後にさらに北上して梁山に到達して梁山市中を偵察していたところ、梁山城兵と遭遇しこれに鉄砲を射かけます。

そうしたところ、城将不在(梁山郡守の趙英珪は東萊城の戦いで戦死)の梁山城内において、闇夜に響く日本軍の火縄銃の轟音を敵襲と誤解した梁山城兵が梁山城を捨てて逃げ出してしまったため、翌同年4月16日早朝、一番隊が梁山城に入っています。