渡来銭(とらいせん)は、平安時代末期から江戸時代初期に至るまでの長きに亘り、日本国内で流通した外国製の硬貨(銭貨)です。

中国銭が主体なのですが、他にも安南銭・朝鮮銭なども存在しています。

奈良時代には国内で硬貨を鋳造していた日本において、天皇家の権威が低下したことにより絶対的権力者がいなくなったために硬貨の通用をさせることができなくなり、またこのことにより硬貨鋳造能力を失ったために硬貨を外国から仕入れることで国内通貨を賄おうとして大量に輸入されました。

【目次(タップ可)】

硬貨導入以前史

物々交換時代

硬貨(銭貨)導入以前の日本では、農民・漁師・木こりなどが、それぞれの得意分野を生かして生産した物に余剰物が出た場合、それと他の者が生産した余剰物と交換することにより様々な物を獲得するという物々交換が行われていました。

この物々交換では、得意分野以外の物品が獲得できるというメリットがあったのですが、他方で相手方と渡してもいい物・欲しい物が合致しないと交換が成立しないこと、交換の際に交換比率が問題となることなどの様々なデメリットも存在しました。

物品交換時代

そこで、人々は、物々交換のデメリットを補完するため、物品交換の制度を考えます。

物品交換とは、米・布・塩・貝・砂金などの比較的価値が下がりにくい物品を基準とし、これを通貨代わりに利用するというものでした。

この物品交換制度は日本のみならず世界各国でも行われており、古代中国では貝殻(貝貨)を用いることから始まったと言われています(そのため、現在でもお金に関する漢字に「貝」の字(貨・買・財・貯など)が用いられる所以となりました。)。

もっとも、この物品交換制度には欠陥があり、貝などは人により入手難度に差があるために公平性がなく、また米・布・塩などはその流通量に幅が大きいために一定性がないというものでした。

古代中国における硬貨制度の導入

以上の物品交換制度の不公平性・不安定性を防ぐために生み出されたのが、どのような条件下でも同じ価値を持つ硬貨(銭貨)という制度だったのです。

なお、全世界で最も古い時代に造られた硬貨(金属硬貨)は、紀元前670年頃に現在のトルコの一部であるアナトリア半島・リュディアで発明された「エレクトロン貨」と言われており、これがシルクロードを通って古代中国に伝わります。

この点、遠方と交易を行う西洋社会での硬貨は貴金属である銀を使用することが多かったのですが(額面価値ではなく金属価値に重きを置きました)、主に国内や近隣地域で使用することが多かった古代中国では金属価値ではなく額面価値に重きを置いたため、銅・鉄・合金などがその素材として利用されました。

なお、当初、古代中国には銅が硬貨としてではなく農具・工具として伝わり利用されたのですが、その後に鉄の製法が伝わったことにより農具・工具が鉄製品に切り替わったことにより、それまで使用されていた銅製品が硬貨の様な価値物として使用されるようになります(刀幣・布幣など)。

その後、価値ある銅製品につき、持ち運びしやすくするために縮小された上で円形・丸穴に変形された物が作られ(円孔円銭)、これが現在の硬貨の概念に近いものとなります。

古代中国古文銭時代

| 古文銭名称 | 王朝 | 年代 | 西暦 | 素材 |

| 垣字銭 | 周 | ? | ? | 銅 |

| 共字銭 | ? | ? | 銅 | |

| 宝六化 | ? | ? | 銅 | |

| 宝四化 | ? | ? | 銅 | |

| 蟻鼻銭 | ? | ? | 銅 | |

| 宝化 | ? | ? | 銅 | |

| 明化 | ? | ? | 銅 | |

| 一化 | ? | ? | 銅 | |

| 秦半両 | 秦 | ? | BC221年 | 銅 |

| 八鉢半両 | 漢 | ? | BC186年 | 銅 |

| 四鉢半両 | 文帝5年 | BC175年 | 銅 | |

| 四決五鉢 | 元狩5年 | BC118年 | 銅 | |

| 上横文五鉢 | 神爵元年 | BC61年 | 銅 | |

| 小五鉢 | ? | ? | 銅 | |

| 大泉五十 | 新 | ? | 7年 | 銅 |

| 小泉直一 | 始建国元年 | 9年 | 銅 | |

| 布泉 | ? | ? | 銅 | |

| 貨泉 | 天鳳元年 | 14年 | 銅 | |

| 後漢五鉢 | 後漢 | 建武16年 | 40年 | 銅 |

| 直百五鉢 | 蜀 | 章武元年 | 221年 | 銅 |

| 大泉五百 | 呉 | 嘉禾5年 | 236年 | 銅 |

| 大泉当千 | 赤鳥元年 | 238年 | 銅 | |

| 大泉二千 | 銅 | |||

| 太平百銭 | 西晋 | 永康元年 | 304年 | 銅 |

| 四鉢 | 宋 | 元嘉7年 | 430年 | 銅 |

| 孝建 | 孝建元年 | 454年 | 銅 | |

| 内郭五鉢 | 梁 | 天藍元年 | 502年 | 銅 |

| 大和五鉢 | 北魏 | 大和19年 | 495年 | 銅 |

| 北魏五鉢 | 永平3年 | 510年 | 銅 | |

| 永安五鉢 | 永安2年 | 529年 | 銅 | |

| 常平五鉢 | 北斉 | 天保4年 | 553年 | 銅 |

| 北周布銭 | 北周 | 保定元年 | 561年 | 銅 |

| 五行大布 | 建徳3年 | 574年 | 銅 | |

| 永通萬国 | 大象元年 | 579年 | 銅 | |

| 大貨六鉢 | 陳 | 大建11年 | 579年 | 銅 |

| 置様五鉢 | 隋 | 開皇元年 | 581 | 銅 |

| 隋五鉢 | 銅 | |||

| 白銭五鉢 | 開皇5年 | 585 | 銅 |

時代が下り、古代中国が周王朝時代に入ると、それまで使用されていた円形硬貨について、その中心の穴が角穴に変更された硬貨が造られ(方孔円銭)、これが以降の貨幣の原型となります。

そして、このとき造られた方孔円銭が基本形状となっ東アジアに普及していきます。

なお、東アジア硬貨の最大の特徴は、中心の角穴であり、この形状となった理由としては、概念的には、古代中国において大地が四角く、天は丸いと考えられていたため、角穴硬貨がこの世界観を表していると考えられます。

また、実際的には、鋳型に金属を流し込んで鋳造した硬貨には必然的に注ぎ口にバリが生じるためにこれを除去する必要があるのですが、硬貨に角穴が開けてあると棒などに並べて挿すことにより一気にバリ取りができるというメリットもありました。

他方、硬貨の中央に角穴があることにより硬貨に刻むことができるスペースが少なくなってしまいますので、東アジアの角穴硬貨に刻まれているのは文字情報のみであることが一般的です(為政者の肖像が刻まれた西洋硬貨とは異なっています。)。

古代日本での硬貨鋳造・発行の試み

遣隋使・遣唐使が中国古文銭を持ち帰る

| 渡来古銭名称 | 王朝 | 年代 | 西暦 | 素材 |

| 開元通宝 | 唐 | 武徳4年 | 621年 | 銅 |

| 乹封泉宝 | 乹封元年 | 666年 | 銅 | |

| 乹元重宝 | 乹元2年 | 759年 | 銅 |

以上の中国古文銭の伝播は、日本にも及びます。

きっかけは、推古天皇15年(607年)に始まったとされる遣隋使でした。

紆余曲折を経ながらも続けられた遣隋使・遣唐使は、中国の先端技術や制度を学んで日本(ヤマト政権)に持ち帰ったのですが、その中に中国古文銭も含まれていました。

当時のヤマト政権は、貨幣制度の有用性を理解し、中国に倣った硬貨(貨幣制度)採用の検討を始めます。

富本銭鋳造(683年?)

そして、日本国内において、遣隋使・遣唐使が持ち帰った中国古文銭を基に、これらを真似て硬貨(銭貨)を鋳造しようとする試みが行われます。

そして、以降の大化の改新の一環として貨幣制度が取り入れられることになってその整備が進められ、天武12年(683年)に「富本銭」の鋳造がなされたことが日本の硬貨鋳造の始まりであるとされています。

なお、日本書紀・天武天皇12年(683年)において、「今後、必ず銅銭を用い銀銭を用いることなかれ」と記されていることから、富本銭が銀銭(無文銀銭)であったと考えられているのですが、富本銭に先行流通する銀銭があった可能性も指摘されています。

また、かつては以下の和同開珎が日本最古の貨幣と考えられていたのですが、平成10年(1998年)に行われた奈良県明日香村所在の飛鳥池遺跡における発掘調査によって富本銭が発見され、あわせて同所から富本銭をつくるための鋳型・ルツボ・やすりなどが出土したことから、現時点では富本銭が日本最古の貨幣と考えられています(富本銭が流通銭であったのか、まじない用の厭勝銭であったのかは不明です。)

そのため、この富本銭が現時点で発見されている最古の硬貨であることからこれが日本最初の硬貨とされているのですが、あくまでも現時点で発見されているとの条件下に過ぎませんので、もしかしたら後にさらに古い硬貨が発見されて歴史が書き換わる可能性も否定できません。

皇朝十二銭鋳造(穴銭・708年)

その後、和銅元年(708年)5月11日に銀銭、同年7月26日に銅銭の鋳造が始まり、これらが「和同開珎」として同年8月10日に発行されました(続日本紀)。

和同開珎は、唐の開元通宝をモデルに造られており、開元通宝と同じく直径24mm前後の円形として中央に一辺が約7mmの正方形の穴が開いている方孔円形の形式であり、表面に時計回りに和同開珎と表記され裏は無紋となっています。

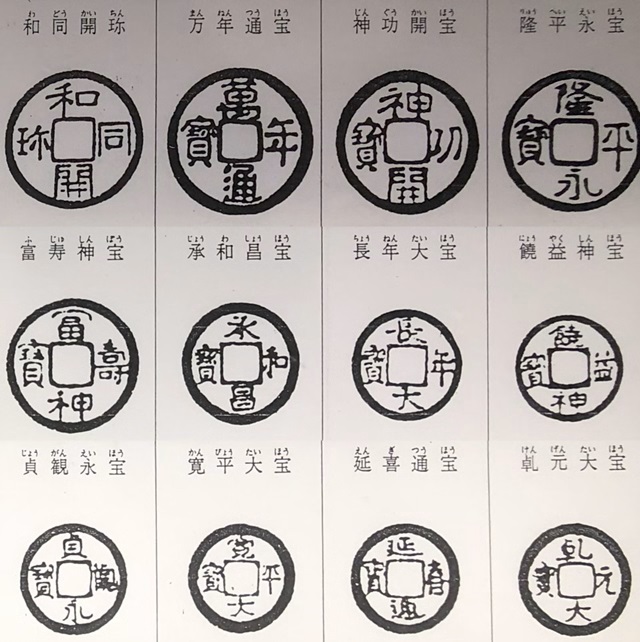

その後、日本国内で奈良時代には和同開珎を含めて3種、平安時代には9種の銅銭が鋳造・発行され、約250年の間に相次いで鋳造されたこれら12種の貨幣をあわせて「皇朝十二銭」と呼んでいます。

銭貨発行は国家の独立性と権威を内外に示す重要な意味をもつものであるため、律令国家を試行する朝廷は、銭貨を蓄えた者に位階を与えるなどの銭貨使用促進策をとって銭貨の普及に努め、物品との交換比率の公定・官人給与の銭貨支給や、また調庸の銭納や蓄銭叙位令による銭貨の還流などの施策を行いました。

国内発行古代銭貨の衰退

以上の結果、日本国内で鋳造された硬貨(銭貨)は、京や畿内で流通するに至ったものの、広く普及するには至らず、全国的に流通することはありませんでした。

また、朝廷が新銭を発行する際に新銭1枚=旧銭10枚とする政策をとったことや、銅銭を軽小化・材質粗悪化(原材料の銅不足によって鉛の含有率を増加させた)させたことにより、銅銭の価値が低下しこれに対する信用が失われていきます。

さらに、朝廷(天皇)の力が低下したことにより、地方のみならず畿内にも小領主が乱立することとなったため、絶対的権力による統一通貨が発行できなくなります。

そのため、時間の経過により10世紀初頭頃までに、貨幣の発行・使用は減少していきました。

商品貨幣の時代に逆戻り

新たな貨幣が発行されなくなったことにより流通経済は時代に逆行することとなり、経済が物品交換の時代に遡ってしまいます。

そのため、10世紀以降は、貨幣の代わりとして米・絹・布などが用いられるようになりました。

もっとも、米・絹・布などは貨幣と比べると持ち運びに不便であり、貨幣のような商品流通を行うことができなくなります。

そこで、これらの持ち運びの手間を省くため、役所などでは、所管の倉などに支払いを命じた書類を出して小切手のような役割を果たさせ、それが高じて信用取引がなされるまでに至っています。

渡来銭時代

中国鋳造硬貨の普及

| 渡来銭名称 | 王朝 | 年代 | 西暦 | 素材 |

| 通正元宝 | 前蜀 | 通正元年 | 916年 | 銅 |

| 天漢元宝 | 天漢元年 | 917年 | 銅 | |

| 光天元宝 | 光天元宝 | 918年 | 銅 | |

| 乹徳元宝 | 乾徳年間 | 920年 | 銅 | |

| 咸康元宝 | 咸康年間 | 925年頃 | 銅 | |

| 乹亨重宝 | 前漢 | 乹亨年間 | 917年頃 | 銅 |

| 乹亨重宝 | 鉛 | |||

| 大唐通宝 | 南唐 | 保大年間 | 944年 | 銅 |

| 開元通宝(篆) | 即位4年 | 966年 | 銅 | |

| 唐国通宝(真) | 交泰元年 | 985年 | 銅 | |

| 唐国通宝(篆) | 銅 | |||

| 漢通元宝 | 後漢 | 乹祐年間 | 955年頃 | 銅 |

| 周通元宝 | 後周 | 顕徳4年 | 955年 | 銅 |

| 清寧通宝 | 遼 | 清寧4年 | 1058年 | 銅 |

| 咸雍通宝 | 咸雍元年 | 1065年 | 銅 | |

| 大康通宝 | 大康元年 | 1075年 | 銅 | |

| 大安元宝 | 大安元年 | 1085年 | 銅 | |

| 寿昌元宝 | 寿昌2年 | 1096年 | 銅 | |

| 乹統元宝 | 乹統元年 | 1101年 | 銅 | |

| 天慶元宝 | 天慶年間 | 1111年 | 銅 | |

| 宋通元宝 | 北宋 | 建隆年間 | 960年 | 銅 |

| 太平通宝 | 太平興国元年 | 976年 | 銅 | |

| 淳化元宝(真) | 淳化元年 | 990年 | 銅 | |

| 淳化元宝(行) | 銅 | |||

| 淳化元宝(草) | 銅 | |||

| 至道元宝(真) | 至道元年 | 995年 | 銅 | |

| 至道元宝(行) | 銅 | |||

| 至道元宝(草) | 銅 | |||

| 咸平元宝 | 咸平元年 | 998年 | 銅 | |

| 景徳元宝 | 景徳元年 | 1004年 | 銅 | |

| 祥符元宝 | 大中祥符元年 | 1008年 | 銅 | |

| 祥符通宝 | 大中祥符2年 | 1009年 | 銅 | |

| 天禧通宝 | 天禧年間 | 1017年 | 銅 | |

| 天聖元宝(真) | 天聖元年 | 1023年 | 銅 | |

| 天聖元宝(篆) | 銅 | |||

| 明道元宝(真) | 明道元年 | 1032年 | 銅 | |

| 明道元宝(篆) | 銅 | |||

| 景祐元宝(真) | 景祐元年 | 1034年 | 銅 | |

| 景祐元宝(篆) | 銅 | |||

| 皇宋通宝(真) | 宝元2年 | 1039年 | 銅 | |

| 皇宋通宝(篆) | 銅 | |||

| 至和元宝(真) | 至和元年 | 1054年 | 銅 | |

| 至和元宝(篆) | 銅 | |||

| 至和通宝(真) | 銅 | |||

| 至和通宝(篆) | 銅 | |||

| 嘉祐元宝(真) | 嘉祐元年 | 1056年 | 銅 | |

| 嘉祐元宝(篆) | 銅 | |||

| 嘉祐通宝(真) | 銅 | |||

| 嘉祐通宝(篆) | 銅 | |||

| 治平元宝(真) | 治平元年 | 1064年 | 銅 | |

| 治平元宝(篆) | 銅 | |||

| 治平通宝(真) | 銅 | |||

| 治平通宝(篆) | 銅 | |||

| 煕寧元宝(真) | 煕寧元年 | 1068年 | 銅 | |

| 煕寧元宝(篆) | 銅 | |||

| 元豊通宝(真) | 元豊元年 | 1078年 | 銅 | |

| 元豊通宝(篆) | 銅 | |||

| 元祐通宝(真) | 元祐元年 | 1086年 | 銅 | |

| 元祐通宝(篆) | 銅 | |||

| 紹聖元宝(真) | 紹聖元年 | 1094年 | 銅 | |

| 紹聖元宝(篆) | 銅 | |||

| 紹聖通宝 | 銅 | |||

| 元符通宝(真) | 元符元年 | 1098年 | 銅 | |

| 元符通宝(篆) | 銅 | |||

| 聖宋元宝(真) | 建中靖国元年 | 1101年 | 銅 | |

| 聖宋元宝(篆) | 銅 | |||

| 崇寧通宝 | 崇寧元年 | 1102年 | 銅 | |

| 大観通宝(真) | 大観元年 | 1107年 | 銅 | |

| 政和通宝(真) | 政和元年 | 1111年 | 銅 | |

| 政和通宝(篆) | 銅 | |||

| 重和通宝(真) | 重和元年 | 1118年 | 銅 | |

| 重和通宝(篆) | 銅 | |||

| 宣和元宝(真) | 宣和元年 | 1119年 | 銅 | |

| 宣和元宝(篆) | 銅 | |||

| 宣和通宝(真) | 銅 | |||

| 宣和通宝(篆) | 銅 | |||

| 建炎通宝(真) | 南宋 | 建炎元年 | 1127年 | 銅 |

| 建炎通宝(篆) | 銅 | |||

| 紹興元宝(真) | 紹興元年 | 1131年 | 銅 | |

| 紹興元宝(篆) | 銅 | |||

| 紹興通宝(真) | 銅 | |||

| 淳煕元宝 | 淳煕元年 | 1174年 | 銅 | |

| 紹煕元宝 | 紹煕元年 | 1190年 | 銅 | |

| 慶元通宝 | 慶元元年 | 1195年 | 銅 | |

| 嘉泰通宝 | 嘉泰元年 | 1201年 | 銅 | |

| 開禧通宝 | 開禧元年 | 1201年 | 銅 | |

| 嘉定通宝 | 嘉定元年 | 1208年 | 銅 | |

| 皇建元宝 | 皇建元年 | 1210年 | 銅 | |

| 大宋元宝 | 宝慶元年 | 1225年 | 銅 | |

| 紹定通宝 | 紹定元年 | 1228年 | 銅 | |

| 端平元宝 | 端平元年 | 1234年 | 銅 | |

| 嘉煕通宝 | 嘉煕元年 | 1237年 | 銅 | |

| 淳祐元宝 | 淳祐元年 | 1241年 | 銅 | |

| 皇宋元宝 | 宝祐元年 | 1253年 | 銅 | |

| 開慶通宝 | 開慶元年 | 1259年 | 銅 | |

| 景定元宝 | 景定元年 | 1260年 | 銅 | |

| 咸淳元宝 | 咸淳元年 | 1266年 | 銅 | |

| 天盛元宝 | 西夏 | 天盛10年 | 1158年 | 銅 |

| 正隆元宝 | 金 | 正隆3年 | 1158年 | 銅 |

| 大定通宝 | 大定18年 | 1178年 | 銅 | |

| 至大通宝 | 元 | 至大3年 | 1310年 | 銅 |

| 至正通宝 | 至正10年 | 1351年 | 銅 |

もっとも、通貨を使用することなく経済活動をすることは極めて不便ですので、日本国内で再び硬貨使用のニーズが高まっていったのですが、当時の日本では既に硬貨鋳造能力が喪失していました。

そこで、主として中国から硬貨を輸入し、それをそのまま効果として使用することとなり、特に、新興勢力として台頭してきた武士が、自らの勢力基盤として貿易による利益を獲得する目的で積極的に中国硬貨を輸入使用しました。

そして、この動きは次第に加速していき、12世紀半ば頃になって日宋貿易の発展により中国から銭貨が大量に流入するようになると、中国銭貨(渡来銭)が日本貨幣として本格的に流通するようになり、中国銭1枚=1文として使われるようになっていきました。

そして、渡来銭流入は、長らく途絶えていた貨幣経済を復活させる起爆剤となって瞬く間に全国各地に普及し、当初はその使用を認めていなかった朝廷や鎌倉幕府もこれを否定することはできなくなってその使用を追認するに至りました。

以上の結果、中国銭が日本の経済を席巻し、13世紀以降にら年貢までもが銭貨で納めるようになったり(代銭納)、それまで年貢として納められていた生産物が各地の市で取引されるようになったりして、一気に商品経済が発達します。

乾坤通宝発行計画頓挫

その後、正慶2年(1333年)6月5日、鎌倉幕府倒幕を謳って挙兵した後醍醐天皇が京に戻り、鎌倉幕府の滅亡に伴って自身の下に戻ってきた政治の実権を駆使し、天皇親政を行うため大改革を始めます(建武の新政・建武の中興)。

鎌倉幕府を滅亡させて天皇親政を取り戻した後醍醐天皇は、その後の政治改革である建武の新政の一環として約400年ぶりの国内統一通貨とする「乾坤通宝」の発行を計画します。

ところが、建武の新政は、公家・武士・庶民の全てから反目されてわずか3年で崩壊し、南北朝の動乱と足利尊氏による武士の世界(室町幕府)時代に入っていったため、「乾坤通宝」発行計画もまた建武の新政の失敗と共に頓挫してしまいました。

| 輸入銭名称 | 王朝 | 年代 | 西暦 | 素材 |

| 天佑通宝 | 元 | 1353年 | 銅 | |

| 天定通宝 | 漢 | 天定年間 | 1360年 | 銅 |

| 大義通宝 | 大義年間 | 1361年 | 銅 | |

| 大中通宝 | 明 | 至正21年 | 1361年 | 銅 |

| 洪武通宝 | 洪武元年 | 1368年 | 銅 | |

永楽通宝 | 永楽6年 | 1408年 | 銅 | |

| 宣徳通宝 | 宣徳8年 | 1433年 | 銅 | |

| 弘治通宝 | 弘治16年 | 1503年 | 銅 | |

| 嘉靖通宝 | 嘉靖6年 | 1527年 | 銅 | |

| 隆慶通宝 | 隆慶4年 | 1570年 | 銅 | |

| 万歴通宝 | 万歴4年 | 1576年 | 銅 | |

| 泰昌通宝 | 泰昌2年 | 1621年 | 銅 | |

| 天啓通宝 | 天啓元年 | 1621年 | 銅 | |

| 崇禎通宝 | 崇禎元年 | 1628年 | 銅 | |

| 大明通宝 | 崇禎17年 | 1644年 | 銅 | |

| 大順通宝 | 1644年 | 銅 | ||

| 永昌通宝 | 1644年 | 銅 | ||

| 弘光通宝 | 弘光元年 | 1645年 | 銅 | |

| 隆武通宝 | 隆武元年 | 1646年 | 銅 | |

| 永暦通宝 | 永暦元年 | 1647年 | 銅 | |

| 興朝通宝 | 1647年 | 銅 | ||

| 天命皇宝 | 清 | 天命元年 | 1616年 | 銅 |

| 順治通宝 | 順治元年 | 1644年 | 銅 | |

| 康煕通宝 | 康煕元年 | 1662年 | 銅 |

室町時代に入ると、勘合貿易により入って来た明銭が日本で広く使われるようになり、特に量が多く品質が一定していた永楽通宝が広く流通し、日本国内での基準貨幣となっていきました。

そして、この永楽通宝の普及により、永代・永高などの金額表示がなされるようになります。なお、この永楽通宝は、織田信長の旗印とされたことでも有名です。

私鋳銭・模造銭の流行

以上のとおり、硬貨(渡来銭)制度の浸透により経済が急速に発展し、それによりさらなる硬貨の需要が高まっていったのですが、他方で、16世紀ころまでに中国で銀が貨幣的役割を独占して私鋳銭の製造が停止されたために日本への硬貨流出は停止されることとなりました。

この結果、日本国内では流通する中国銭が減少し、流通経済を回すための絶対量が不足していきます。

そこで、不足する渡来銭を補完するためにこれを模して造られた私鋳銭・模造銭が大量に出回るようになったのですが、これらの私鋳銭・模造銭は渡来銭と比べて材質的にも技術的にも大きく劣るものでした。

なお、主要な私鋳銭・模造銭としては、島銭・加治木銭・加治木系ビタ銭などが有名です。

撰銭禁止令

ところが、私鋳銭・模造銭の発行に伴い、良質な渡来銭と粗悪な私鋳銭・模造銭(悪銭・鐚銭)が入り混じった状態で貨幣が流通することとなってしまいました。

この結果、市中では悪貨が嫌われ、悪貨の受取拒否やプレミアの要求(増歩)という撰銭が行われるようになり、それまでの銭貨1枚=1文という比率が崩れて貨幣経済が大混乱に陥ります。

この状態を苦慮した室町幕府は、明応9年(1500年)から永禄9年(1566年)までの間に計9回もの撰銭禁止令を発して正常な貨幣流通を図りました。

もっとも、この撰銭禁止令は十分な効果が得られず、1570年代の西日本では、土地などの大口の取引は、銭遣い米遣いに変化するなどの時代に逆行する取引形態が生じ、商品流通経済に不都合が生じるようになっていました。

金銀貨の登場

この不都合性を解決するため、貨幣発行者に対する信頼ではなく、貨幣自体に対する信頼を基に貨幣を流通させることが試行されます。

そして、16世紀以降になると、日本各地で諸大名による金鉱山・銀鉱山の採掘が盛んになり、日本は世界でも有数の金銀大国となった時期でしたので、硬貨にもこれらの金銀を使用する金銀貨が鋳造されて領国硬貨として利用されるようになります。

その中でも、永禄10年(1567年)に武田信玄によって鋳造されたが日本初の金貨とされる「甲州金」は有名であり、「両」「分」「朱」という4進法の貨幣単位を採用した甲州金の貨幣単位は江戸時代の金貨の単位にも引き継がれました。

また、石見銀山でも、精錬技術である「灰吹法」を導入して各地の鉱山開発の先駆けとなり、当時世界最大の採掘量を誇った石見で産出された銀は諸海外にも輸出されました。

この流れはその後も続き、織田信長は金・銀・銭貨の比価を定めた上で高額取引については金銀貨の使用を基本とさせ、また豊臣秀吉は九州征伐・小田原征伐・朝鮮出兵などの恩賞用として天正大判などの金銀貨(天正通宝・文禄通宝・紹聖通宝・永楽通宝など)を鋳造するに至りました。

江戸幕府による渡来銭使用禁止令

三貨制度の試行

豊臣秀吉の死後に天下を統一した徳川家康は、まずは豊臣秀吉が有していた各種鉱山を直轄化した上で小判座や銀座などの製造体制の整備を行い、慶長6年(1601年)に様式・金銀の含有率・形態などを統一した慶長金銀を発行します。

その後、慶長8年(1603年)に幕府を開くと、貨幣制度を整備していき、その後に大判・小判・丁銀・豆板銀・銅銭などを鋳造することによって、金貨・銀貨・銭貨による三貨制度を試行していきます。

寛永通宝発行(1636年)

江戸幕府開幕後も、硬貨(銭貨)については、しばらくの間は前時代より流通していた渡来銭などを継続使用していたのですが、江戸幕府は、銭貨の安定的な供給を目指し、慶長13年(1608年)に東国で通用していた渡来銭の通用を停止した上で、寛永3年(1626年)に水戸の佐藤信助により作られたのを初めとする寛永通宝を鋳造・発行し、これを使用するよう義務付けました。

渡来銭使用禁止(1670年)

| 輸入銭名称 | 王朝 | 年代 | 西暦 | 素材 |

| 利用通宝 | 明 | 1673年 | 銅 | |

| 裕民通宝 | 1675年 | 銅 | ||

| 洪武通宝 | 1678年 | 銅 | ||

| 昭武通宝 | 1678年 | 銅 | ||

| 雍正通宝 | 清 | 雍正9年 | 1736年 | 銅 |

| 乾隆通宝 | 乾隆元年 | 1736年 | 銅 | |

| 嘉慶通宝 | 嘉慶元年 | 1796年 | 銅 | |

| 道光通宝 | 道光元年 | 1821年 | 銅 | |

| 咸豊通宝 | 咸豊元年 | 1851年 | 銅 | |

| 同治通宝 | 同治元年 | 1862年 | 銅 | |

| 太平天国 | 洪秀全 | 同治年間 | 1864年 | 銅 |

そして、江戸幕府は、寛文10年(1670年)頃までに全国に寛永通宝が行き渡ったと判断し、日本国内での寛永通宝以外の銭貨の使用を禁止します。

もっとも、実際にはその後も渡来銭が寛永通宝の100文差しの中に紛れ混むなどして使用され続けました。

また、中国との貿易地であった長崎から支払代金に紛れて新たな中国銭の輸入が行われ、通貨の一部として使用されました(輸入銭)。

明治維新後の渡来銭廃止

| 輸入銭名称 | 王朝 | 年代 | 西暦 | 素材 |

| 光緒通宝 | 清 | 光緒元年 | 1875年 | 銅 |

| 宣統通宝 | 宣統元年 | 1909年 | 銅 | |

| 福建通宝 | 民国元年 | 1912年 | 銅 | |

| 民国通宝 | 民国元年 | 1912年 | 銅 |

明治維新により江戸幕府が倒れた後、明治新政府によって新貨幣制度が制定されたのですが、渡来銭・輸入船の一部は一厘として使用されることが認められたため、昭和時代に廃貨とされるまで渡来銭・輸入銭は使用可能でした。

.jpg)