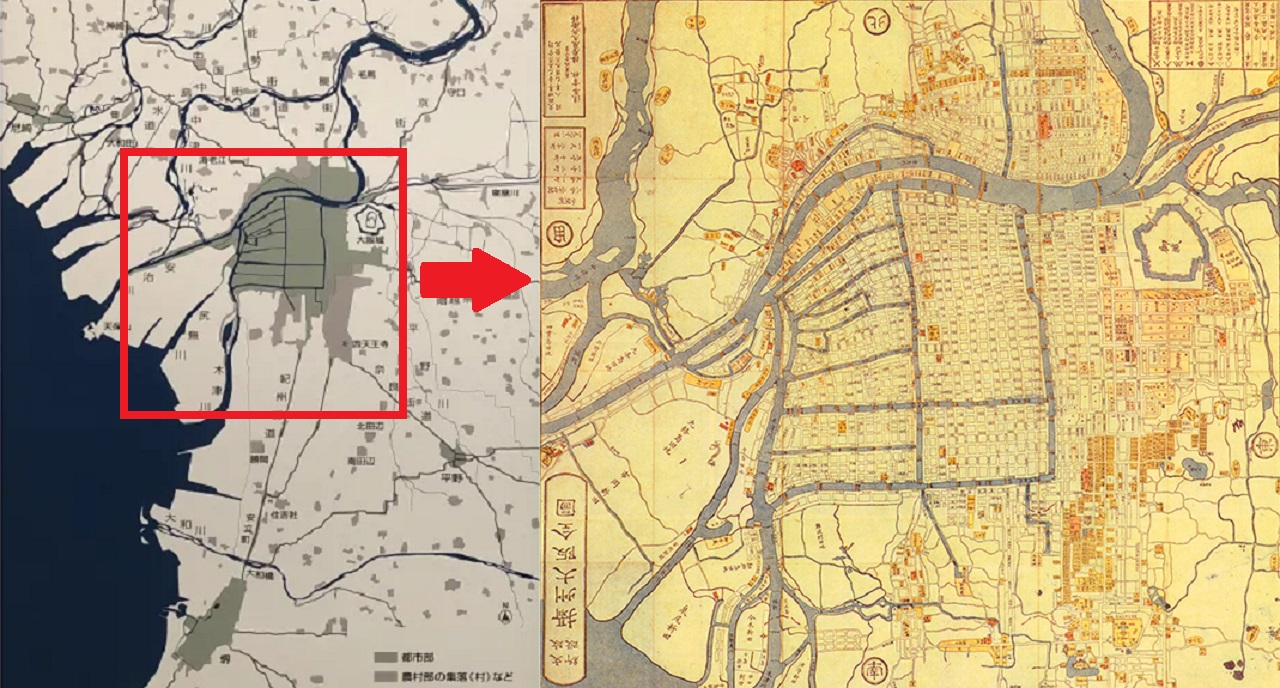

大坂があった河内国は、太古の時代は大阪湾が東は生駒山麓から西の六甲山脈まで入り込んだ海の中だったのですが、長い年月をかけて運んできた土砂が河口部に堆積していき大小多数の島や洲が点在する地形となっていきました(そのため、八十島と呼ばれていました。)。

その後、更なる土砂の堆積や、点在する島々を人の手によって繋ぐなどして陸地化が進められ、大坂の地が市街化されていきました。

もっとも、市街化したとはいえ、依然として街中には多くの川が流れており、またこれらの川の氾濫を防ぐためにいくつもの運河が開削されていったため、大坂の町にはこれらの川・運河を渡るための多くの橋が架けられていきました。またこれらの水運を利用して巨大なマーケットが形成され、さらにはこれらを見込んで川沿いに各藩の大坂蔵屋敷が林立することとなりました。

浪華八百八橋と言われた大坂の橋ですが、八百八という具体的な数字がついているものの800を超える橋があったというわけではなく、末広がりを意味する八を重ねるほど多くの橋があったという意味です。

実際の橋の数は、天明7年(1787年)時点で155橋であり、最盛期でも200橋程度でした(現在は1200橋以上あります。)。

200橋が808橋と評価された理由は、大坂では江戸幕府が架設・架替・修復をした公儀橋(主として大坂城に登城するために使用する橋)は12橋しか存在せず、その他多くの橋は町人がその必要性から自腹を切ってどんどん建てていったことに由来しています。

江戸幕府が建てずとも、町人によりどんどん川に橋が架けられて増えていく、そんな末広がりに増えていく様から比喩表現として「浪華八百八橋」と言われるようになったのです。

“【大阪浪華八百八橋】江戸時代の橋を中心とした水都大坂の中心部主要橋一覧” の続きを読む

.jpg)