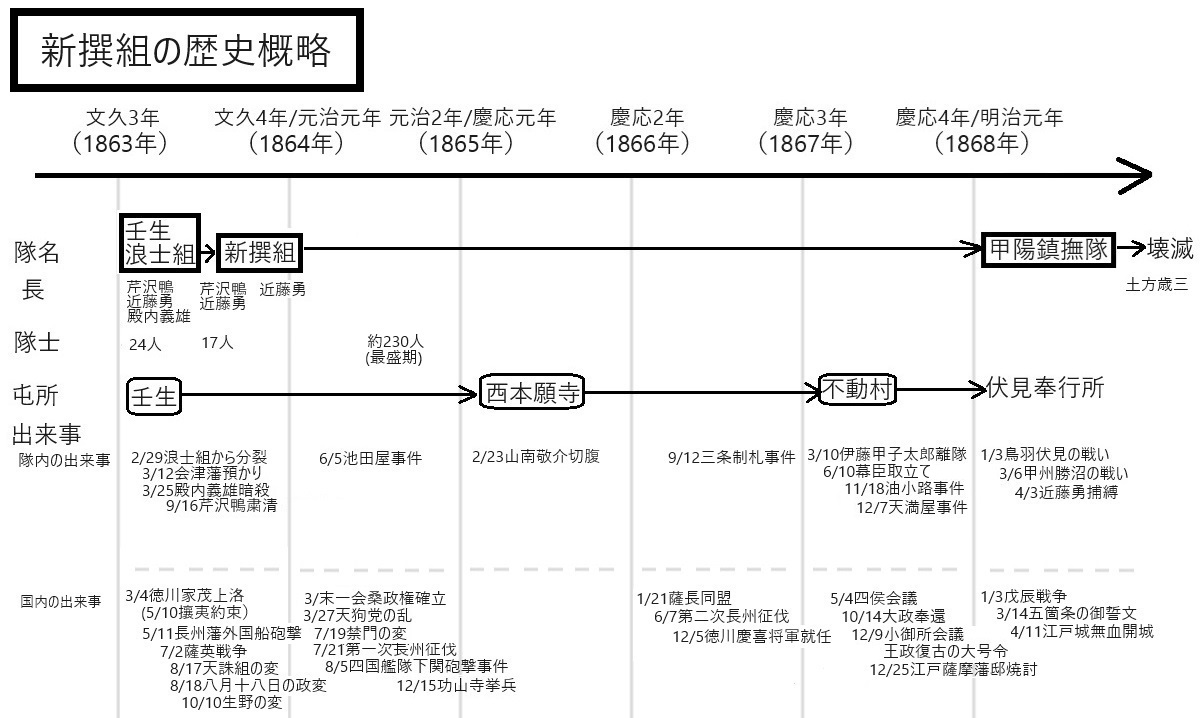

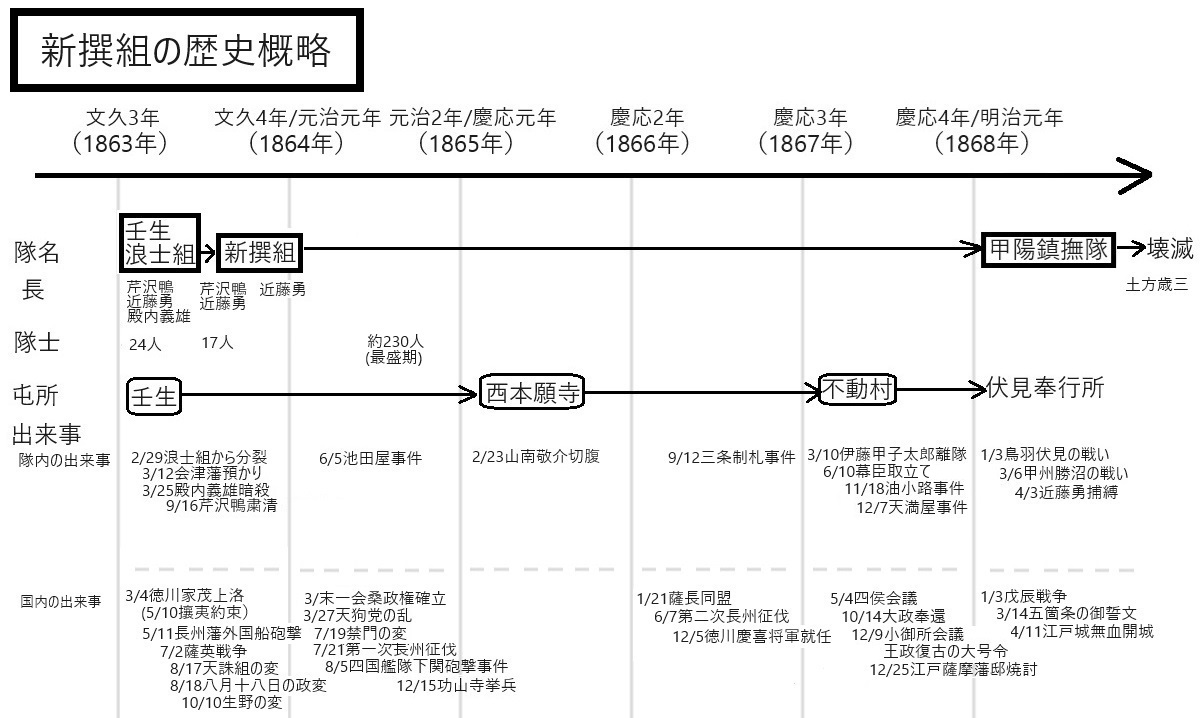

京に上った新撰組は、文久3年(1863年)2月から伏見奉行所に移る慶応3年(1867年)12月まで京を拠点として活動します。

この間、新撰組は、その屯所を2度変更しており、また最初の屯所が2つありましたので、新撰組には合計4つの屯所があったこととなります。

以下、この4つの新撰組屯所を順に説明します。 “【新撰組の4つの屯所】幕末の人斬り集団・壬生狼本拠地の変遷” の続きを読む

日本の歴史をできる限りをわかりやすく

京に上った新撰組は、文久3年(1863年)2月から伏見奉行所に移る慶応3年(1867年)12月まで京を拠点として活動します。

この間、新撰組は、その屯所を2度変更しており、また最初の屯所が2つありましたので、新撰組には合計4つの屯所があったこととなります。

以下、この4つの新撰組屯所を順に説明します。 “【新撰組の4つの屯所】幕末の人斬り集団・壬生狼本拠地の変遷” の続きを読む

大政奉還と王政復古の大号令によって江戸幕府が滅び、戊辰戦争を経て明治新政府へと政権が移行したということはおそらくほとんどの日本人が学んだと思います。

歴史の教科書に載っている当たり前の事実経過です。

もっとも、このときの政権移行の経過について、多くの日本人が間違った理解をしています。

多くの日本人は、権威を失墜させた江戸幕府がやむなく薩摩藩ら討幕派に屈し、ときの将軍徳川慶喜が政権を手放して無位無官となったと考えていますが、真実は違います。

実は、卓越した政治力を持つ徳川慶喜に対して、政治力ではかなわないと見た薩摩藩らが武力によるクーデターを起こし、危ない橋を渡ってなんとか江戸幕府を滅ぼすことができたというのが本当のところです。

本稿では、この江戸幕府の滅亡の過程について、徳川慶喜の将軍就任時から戊辰戦争が始まる前までを中心に説明します。 “【江戸幕府滅亡】徳川慶喜の政治力に屈した薩摩藩らの政治クーデターの結果” の続きを読む

方広寺銘鐘事件(ほうこうじしょうめいじけん)は、方広寺の鐘に記された銘文に徳川家康が激怒し、その後の大坂の陣・豊臣家滅亡の切っ掛けとなったとされる事件です。

この鐘は現存しているため、見たことがある方も多いのではないでしょうか。少なくとも、誰もが学校の教科書で一度は目にしていると思われます。

本稿では、歴史を変えた方広寺銘鐘事件(読み方:ほうこうじしょうめいじけん)について、そのあらすじを簡単に説明したいと思います。

なお、方広寺という寺号は、江戸時代中期以降に自然発生的にそのように称されるようになって定着したものであり、江戸時代初期までにその寺号はないことから、「方広寺鐘銘事件」は「京都大仏鐘銘事件」といわれることもあります。

“【方広寺鐘銘事件】豊臣家滅亡のきっかけは徳川家康の言いがかりか?豊臣秀頼の落ち度か?” の続きを読む