徳川家康は、三河国衆からのし上がり国替で関東に移された後は江戸に本拠地を置いたことから、その主たる所在地ご東海地方や江戸であったというイメージが強いと思います。

このことは概ね間違ってはいないのですが、江戸幕府の創成期に限って言えば誤りです。

徳川家康は、文禄3年(1594年)9月から慶長5年(1600年)末までの間で2304日中1546日間、また関ヶ原の戦いの後の慶長6年(1601年)から慶長11年(1606年)までの間で2185日中1240日間も伏見に滞在しています。

そのため、徳川家康は、征夷大将軍任命に至る前からその在職期間に至るまで、多くの期間を伏見城に在城して執務しています。

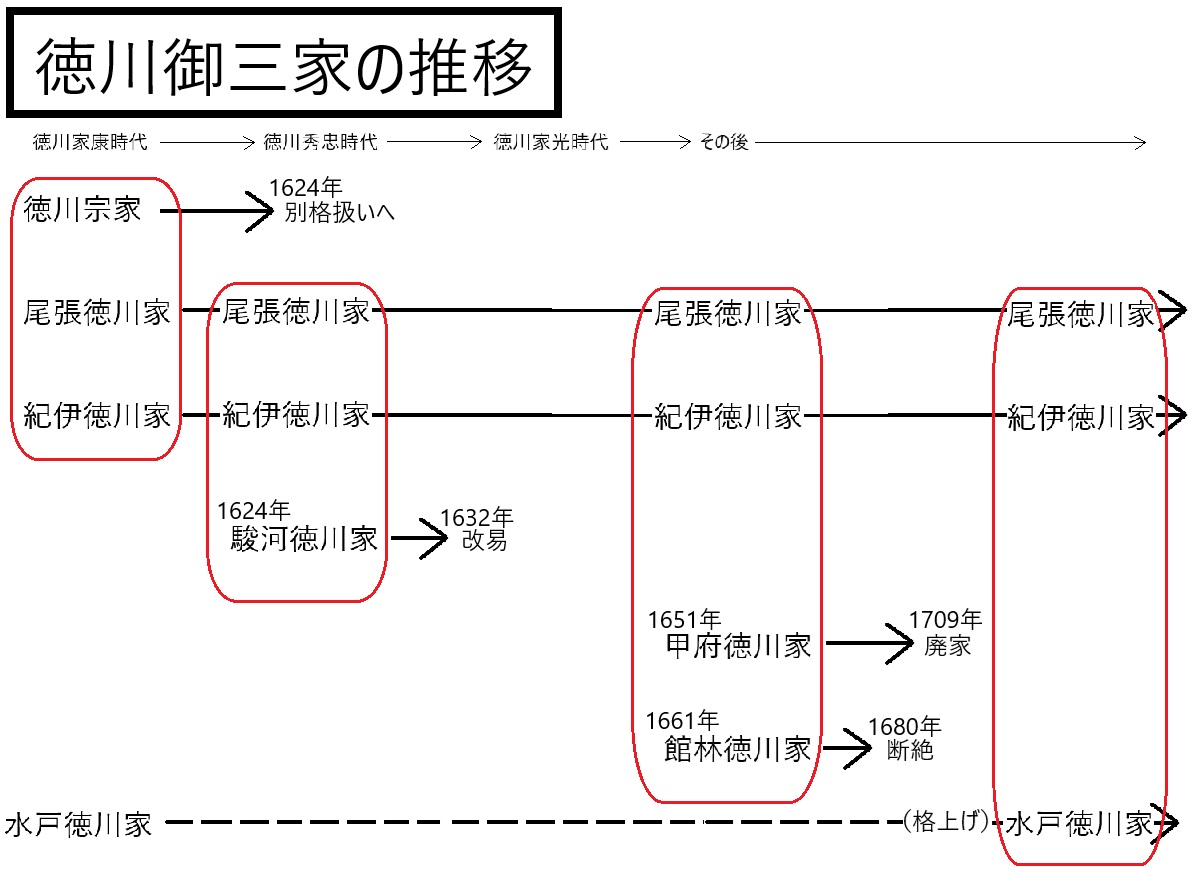

また、江戸幕府初代である徳川家康、2代徳川秀忠、3代徳川家光と3代続けて伏見城で将軍宣下を受け、後に御三家となった9男・徳川義直(後の尾張藩祖) 、10男・徳川頼宣(後の紀伊藩祖)11男・徳川頼房(後の水戸藩祖)が伏見の地で育っています。

以上のことから、江戸幕府は伏見で始まったと言っても過言ではありません。

では、なぜ徳川家康は江戸幕府創成期に伏見にいたのでしょうか。

本稿では、徳川家康がなぜ伏見に残ったのかについて簡単に説明したいと思います。 “【伏見で始まった江戸幕府】徳川家康が豊臣秀吉死後も伏見に残った理由” の続きを読む

.jpg)

.jpg)

.jpg)