恭仁京(くにきょう/くにのみやこ)は、奈良時代の天平12年(740年)から僅かの間だけ山背国相楽郡(現在の京都府木津川市加茂地区)に置かれた日本の都です。

正式名称は、「大養徳恭仁大宮(やまとのくにのおおみや)」といいます。

恭仁京は、天然痘流行や藤原博嗣の乱により平城京が穢れたと考えた聖武天皇が、霊力を取り戻すためにかつて壬申の乱の際に天武天皇が辿ったルートを行幸し、そこで得た霊力を基に仏教を基にした新たな時代を造ろうとした野心的な都でした。

もっとも、恭仁京遷都後も、難波宮や紫香楽宮(甲賀宮)への遷都を試みるなどして人臣の信頼を失い、最終的には平城京に戻されることで遷都計画が失敗に終わりました。なお、この間の聖武天皇の動きは、彷徨五年と呼ばれ、複数回の遷都の理由についても謎が多い面白い行動でもあります。

本稿では、聖武天皇の発案により遷都された恭仁京(またそのうちの恭仁宮)について、遷都に至る経緯から順に説明していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

恭仁京遷都

天平の疫病大流行(735年~737年)

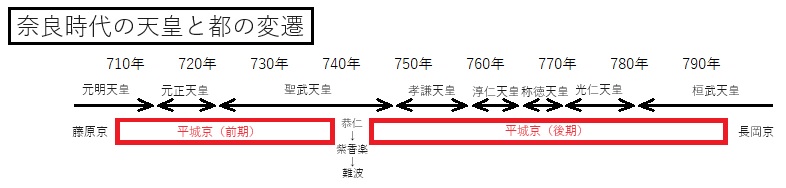

和銅3年(710年)に恒久的な都とするべく平城京が設けられ、以降、平城京を首都としてヤマト政権の政治が行われていました。

ところが、天平7年(735年)に九州北部の大宰府管内で発生した疫病(天然痘、なお麻疹と考える研究者も存在します)が、同年8月までに九州北部全域で大流行した後、一気に日本全国に拡大していきました。

そして、天然痘は、天平7年(735年)から天平9年(737年)にかけて日本全国で猛威を振るい、この間に当時の日本の総人口の25%(100万人)~35%(150万人)が罹患して死亡したと言われています。

また、当時、国政を担っていた藤原四兄弟も全員が天然痘に罹患して病死するなど、朝廷の政務が停止される事態に至りました。

その後、天平10年(738年)1月頃までに全国的な天然痘流行がほぼ終息したのですが、終息までの間に国内政治・経済・宗教に大混乱をもたらしました。

藤原広嗣の乱(740年)

病没した藤原四兄弟に代って政権運営を担うこととなった橘諸兄が、天然痘及びそれまでの軍拡政策によりもたらされた社会の疲弊を復興するため、新羅との緊張緩和と軍事力の縮小政策を取るようになります。

そして、橘諸兄は、唐から帰国した吉備真備と玄昉を重用したため、藤原氏の勢力が大きく後退することとなりました。

そんな中、天平10年(738年)、対新羅強硬論者を中央から遠ざける目的で、藤原広嗣(式家・藤原宇合の長男)が大宰少弐に任じられて大宰府に赴任させられることとなりました。

藤原広嗣は、この左遷人事に強い不満を抱き、天平12年(740年)8月下旬、筑前国遠賀郡に本営を築き、また烽火を発して太宰府管内諸国の兵を徴集する形で挙兵します(藤原広嗣の乱)。

その後、藤原広嗣軍が板櫃川の戦いに敗れて敗走します(その後に捕らえられ、天平12年/740年11月1日斬刑)。

聖武天皇彷徨5年の始まり(740年10月)

もっとも、聖武天皇は、平城京に藤原広嗣の乱の鎮圧報告が届く前の天平12年(740年)10月、突然東国に行幸すると言い出し、平城京から飛び出してしまいます。

このときの聖武天皇の行幸理由は明らかとなっていないのですが、天平4年から続く旱魃・飢餓・地震・天然痘に汚染された平城京からの計画的な脱出とする説が有力です。

恭仁京遷都の勅命(740年12月15日)

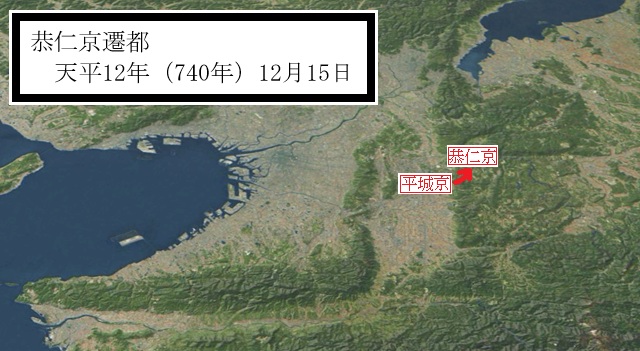

平城京を出た聖武天皇は、伊賀国→伊勢国→美濃国→近江国を巡った後、天平12年(740年)12月にようやく山背国相楽郡(現在の京都府木津川市加茂地区)まで戻って来ます。なお、このとき聖武天皇が巡ったルートは、壬申の乱の際に天武天皇が辿ったルートとほぼ同一であるため、聖武天皇は自身の先祖である天武天皇を真似ることで強い権力・霊力を手にしようとしたものとも推測し得ます。

いずれにせよ、前記ルートをたどった聖武天皇が、山背国相楽郡まで戻ってきたのですが、同地は平城京のすぐ北側にありますので、誰もが聖武天皇がそのまま平城京に戻ると考えました。

ところが、聖武天皇は、平城京に戻る直前の所在である山背国相楽郡において宮の建設を開始し、さらに天平12年(740年)12月15日には平城京から恭仁京への遷都の勅命を発しました。

このとき遷都の勅命が発せられた理由は不明であるものの、その発布理由については、山背国相楽郡が当時の政権担当者であった橘諸兄の本拠地であったため、橘諸兄の意向が反映されていると考えることもできます。

恭仁京の構造

恭仁宮の構造

前記経緯の結果、遷都の勅命により天平12年(740年)12月15日から都が平城京から恭仁宮に変更されるに至りました。

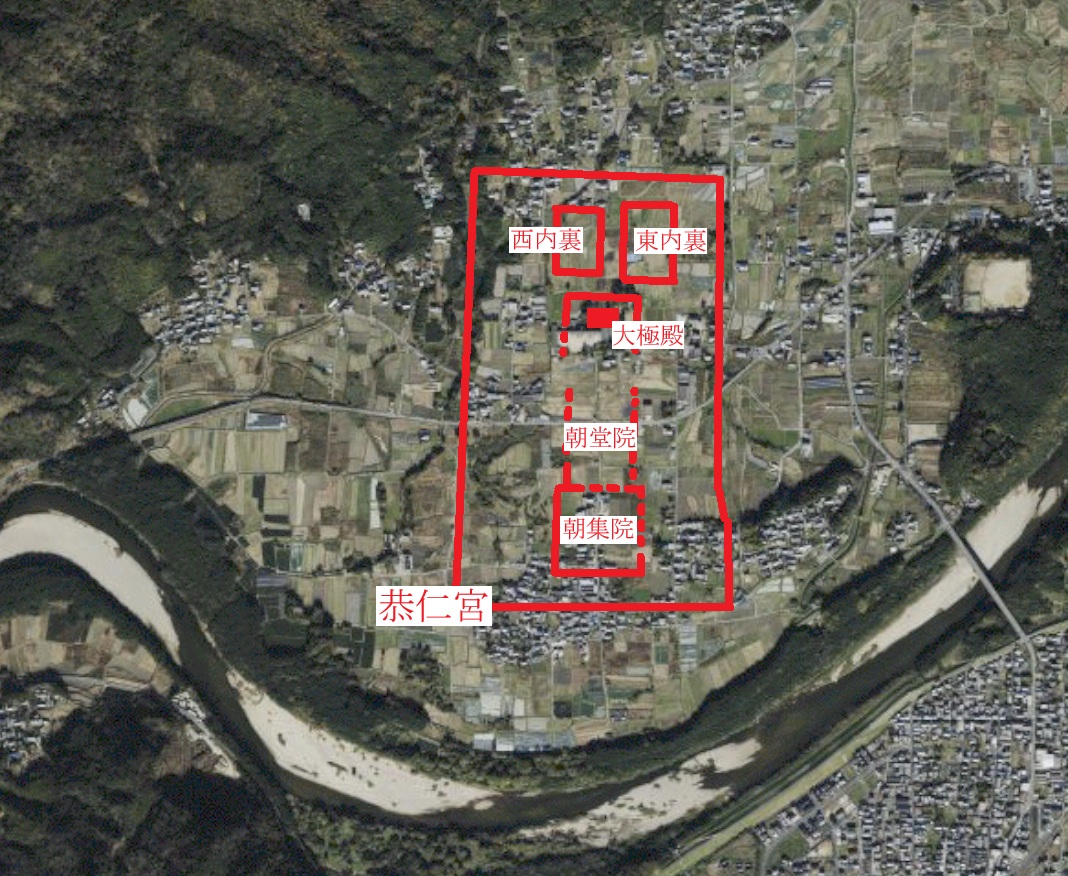

そこで、その後、元々同地にあった木津川を利用した湊(泉津)を利用し、大量の木材を運び込むことで恭仁宮の造営工事が急ピッチで進められます。なお、急ピッチで工事が進められたためか、他の都とは異なり、恭仁宮の配置は整然と並んでおらず微妙にその位置がズレているのが気になるところです。

そして、恭仁宮は、南北750m・東西560m規模の南北に長い長方形で構成されていたのですが、その面積は平城宮の約1/3という小規模なものに過ぎず、その中に北端の内裏から南に向かって大極殿・朝堂院・朝集院が一列に配される構造となるよう工事が進められていきました。

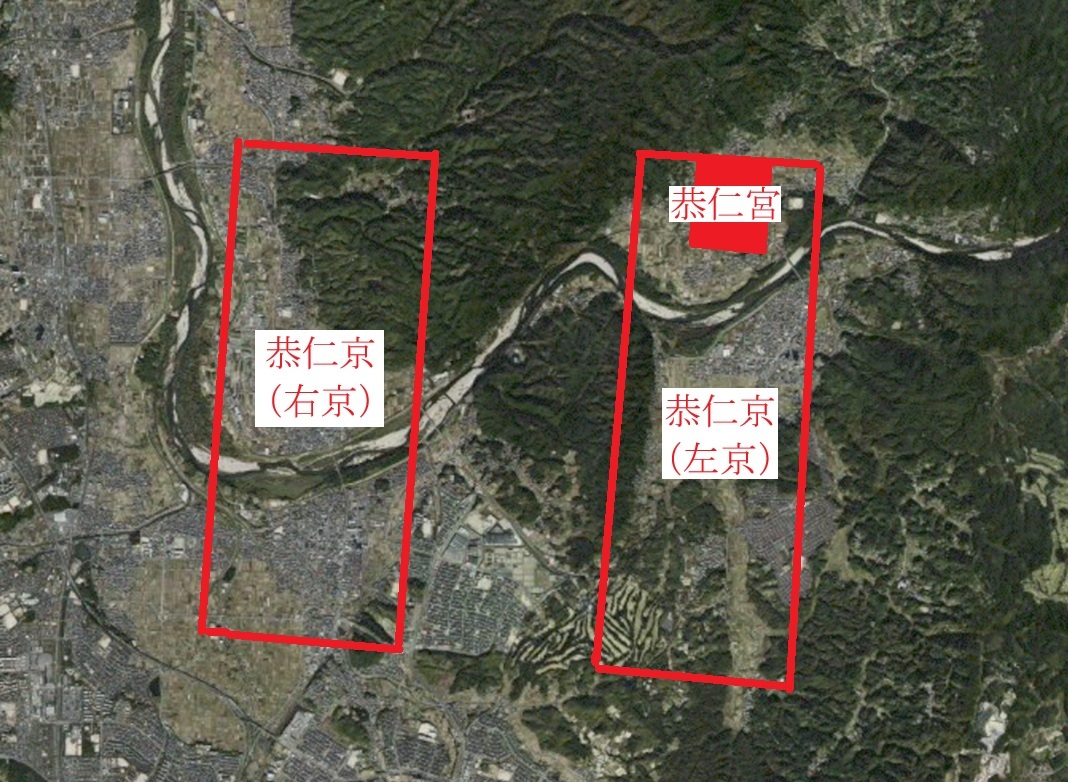

なお、天平13年(741年)9月には左京(宮が存在する地域)と右京(鹿背山で隔てられていた地域・川湊があった場所を含む)が定められ、同年11月に大養徳恭仁大宮(やまとのくにのおおみや)という正式名称が決定されています。

(1)朝集院

朝集院(朝集殿・朝集堂とも)は、大極殿や朝堂などと合わせて朝堂院を構成する殿舎です。

出仕する官人の際の控え室として利用された建物です。

(2)朝堂院

朝堂院は、天皇が早朝に政務をみる朝政をはじめとする庶政や、朝拝や饗宴などの国儀大礼を執り行う複数の建物で構成される庁舎です。

なお、朝堂は板塀により囲まれており、その中庭(大極殿から見ると前庭)を「朝庭」と呼んでいました。

この朝堂院が、天子の政府たる「朝廷」を象徴するものであり、朝廷の官僚機構そのものでもありました。

(3)大極殿

大極殿は、吹き抜けの大きなスペースが設けられた、天皇を中心とした儀式・政治が行われる施設です。

恭仁宮大極殿は、内裏の南側に位置しており、それまで平城京に存在していた大極殿(第1次大極殿)を移築されたものが配されました。

恭仁京大極殿跡地には当時の礎石が残されており、そこから大極殿の大きさは東西約44m・南北約19.5m規模のものであったことがわかっています。

なお、現在、平城京の復元作業が進められているのですが、平城京大極殿の復元に際して恭仁宮における大極殿発掘結果が参考にされました。

(4)内裏(御所)

内裏は天皇の生活スペースです。

恭仁宮には、西内裏と東内裏の2つが設けられるという極めて珍しい構造となっています。

なぜ2つの内裏があったのかは必ずしも明らかではありませんが、恭仁宮西内裏は聖武天皇の居所、恭仁宮東内裏は元正太上天皇の居所とする説があり、その説によればこの当時の政治が聖武天皇と元正上皇の二頭体制で行われたことを表しています。

恭仁京の構造

天皇・朝廷の政治スペースである恭仁宮の周囲には、一般人の生活スペースとなる恭仁京が設けられることとなりました。

この点、恭仁京では、唐の洛陽城に倣って東西に流れる泉川(現在の木津川)が京の中央を東西に貫く構造とし、山を挟んで東西それぞれに南北に長い2つの京(左京・右京)を配する形で形作られていきました。

これは、大河がないために水運に弱かった平城京の弱点を反省し、木津川水運を存分に活用する目的でもありました。

他方、氾濫原となる木津川を京内に引き入れたために水害に悩まされることとなり、宮・京造営での制約が大きかったため、その規模は小規模なものにとどまった上、条坊制を示す遺構なども確認されないものとなってしまいました。

恭仁京時代に行われた宗教政策

聖武天皇は、自身の治世中に、皇太子の死(神亀5年/728年)・長屋王の変(天平元年/729年)・天然痘流行(天平9年/737年)・藤原広嗣の乱(天平12年/740年)などが発生し、その他にも地震や日食が起こるなど災難・社会不安が度重なったことを憂い、この数々の国難を仏教の力で救済して国家を守るという鎮護国家思想を持ちます。

そこで、恭仁京に入った聖武天皇は、同地で、次々と重要な宗教的政策を施行していきます(なお、宗教的政策の他にも、墾田永年私財法の発布などの重要政策も同地で行っています。)。

国分寺・国分尼寺建立の詔(741年)

まず、聖武天皇は、国ごとに僧寺(国分寺)・尼寺(国分尼寺)を置いて各国でこれらの寺を利用して社会不安の鎮静化をしようと考えます。

聖武天皇は、天平13年(741年)3月、各国に、①七重塔を建てた上で、その中に金光明最勝王経(金光明経)と妙法蓮華経(法華経)を各1部写経して納めること、② 国分僧寺と国分尼寺を1つずつ設置し、僧寺の名は金光明四天王護国之寺として20名の僧を、尼寺の名は法華滅罪之寺として10名の尼僧をそれぞれ配置することなどを命じる「国分寺建立の詔」を発布します。

なお、詔が発せられたのですが、各国司が負担を嫌ったために国分寺の造営の多くは滞ったため、天平19年(747年)11月、造営体制を国司から郡司層に移行させた上で、完成した場合には当該郡司の世襲を認める「国分寺造営督促の詔」を発したため、ようやくその後に国分寺の本格的造営が始まりました。

仏都・紫香楽宮造営(742年)

聖武天皇は、恭仁京が未完成であった天平14年(742年)、近江国甲賀郡紫香楽村に離宮(紫香楽宮)を造営し、何度も行幸を行うようになります。

この点、聖武天皇は、以前より平城京の副都として難波宮を造営し、この時期には、平城京の他に、恭仁宮・難波宮・紫香楽宮という3つの都が併存することとなりました。

なお、聖武天皇は、唐の長安城・洛陽城・太原城という三都制に倣い複数都制の導入を模索し、恭仁宮を暫定都、難波宮を次の正式な都、紫香楽宮を仏都(宗教都市)にしようとしていたと考えられます。

そして、聖武天皇は、自身が居を置く宮跡宮と、大仏造立中の紫香楽宮とを頻繁に行き来しており、また難波宮にも赴いていることから3つの宮がいずれも都として機能していたものと考えられます。

大仏造立の詔(743年10月15日)

そして、聖武天皇は、天平15年(743年)10月15日、仏都(宗教都市)としようとした紫香楽宮にて大仏造立の詔を発布します(続日本紀)。

なお、大仏造立が紫香楽宮にて行われることとなった理由は、唐都・洛陽と龍門石窟という関係性を日本に再現するため、恭仁京を洛陽に見立てその北東部に位置する紫香楽の地に盧舎那仏を配置しようと考えたものと思料します。

また、このとき造立されることとなった大仏は、華厳経の教理で釈迦如来と同一の存在とされ、華厳宗の教主でもある一切万物を救済する仏毘盧舎那仏(びるしゃなぶつ)に決まります。

以上の結果、紫香楽宮で大仏の造立が始められました。

恭仁京廃都

恭仁京造営中止(743年)

恭仁京・紫香楽宮・難波宮という複数都構想を持っていた聖武天皇でしたが、次第に恭仁京の造営意欲を失っていきます。

そして、聖武天皇は、天平15年(743年)12月26日に恭仁京の造営中止を決定し、離宮として始まった紫香楽宮を本格的な仏都とするべく紫香楽宮造営に注力していくこととしました(続日本紀)。

なお、このときに恭仁京造営が中止された理由については、藤原仲麻呂らによって恭仁京周辺に影響力を持つ橘氏の力を削ぐ目的で行われたとする説や、聖武天皇が自らの仏教信仰の拠点を求めて良弁・行基などの僧侶の助言を受けて選定したとする説などの様々な学説があるのですが、正確なところはわかっていません。

難波宮遷都(744年2月26日)

聖武天皇は、天平16年(744年)閏1月11日に難波宮に行幸した後、同年2月24日に同宮に元正上皇と左大臣橘諸兄を残して紫香楽宮に向かいます。

もっとも、その道中の日である同年2月26日、難波宮に残した橘諸兄により難波宮遷都の詔が発布されました。

このとき、橘諸兄によって聖武天皇の意向による難波宮遷都が発表された理由としては、聖武天皇と元正上皇との間の政治的対立を想定する説や、紫香楽宮の都城設備が完成するまでの一時的な措置として行われたとする説もなど様々な学説があるのですが、正確なところはわかっていません。

紫香楽宮を甲賀宮に改称(744年2月)

他方、紫香楽宮に向かった聖武天皇は、同宮に入った天平16年(744年)2月、紫香楽宮の名称を甲賀宮へ改め、同地で紫香楽宮大仏の造営を始めます。

その上で、聖武天皇は、大仏造立工事と合わせて(同年11月には甲賀寺に盧舎那仏像の体骨柱が建てられています。)、甲賀宮造営工事を急ピッチで進めさせていきました。

甲賀宮・紫香楽宮遷都(745年1月)

聖武天皇は、天平17年(745年)1月1日、以上の経過を経て造営が進められた甲賀宮への遷都を正式に発表します。

遷都後に新京と呼ばれた甲賀宮には宮門に大楯と槍が立てられるなどし、都としての機能を備えるための準備が整えられていきました。

また、甲賀京の整備も行われていきました。

もっとも、短期間の複数回の遷都は、政治の混乱を世に知らしめることとなり、人臣の信頼を失わせる結果となりました。

平城京遷都(745年5月)

そのため、聖武天皇が思い描いていた複数都計画はとん挫し、天平17年(745年)5月、難波・恭仁・甲賀の3都をいずれも廃した上で、都が平城京に戻されることとなりました。

また、平城京遷都の結果、紫香楽宮で行われていた大仏造立計画も中止とされ、同年8月から平城京東の金光明寺(後の東大寺)で新たに大仏の造立が始められ、天平勝宝4年(752年)4月9日に完成を迎えて開眼供養会が執り行われています。

その後の恭仁京跡地利用

前記経過を経て恭仁京・恭仁宮が配されることとなったため、恭仁京・恭仁宮はその役割を終えます。

もっとも、何年もかけて行われた整備を無に帰すことは不経済であるため、天平18年(746年)9月、その跡地を再利用するため、恭仁宮大極殿(かつての平城宮大極殿)寄付し、これを金堂とする山背国国分寺に施入されることとなりました(なお、同じく廃都となった甲賀では、大仏造立が行われていた甲賀寺が近江国国分寺とされました。)。

また、その東側には巨大な七重塔が築かれました(七重塔の礎石が現在も残されています。)。