釜山上陸から始まり、快進撃を続けて漢城や平壌などの朝鮮半島の主要都市を次々と攻略していくことで始まった文禄の役でしたが、明国軍の参戦により潮目が変わります。

朝鮮半島全域支配を目指した日本軍に対し、明国軍が敵対したことで侵攻の足が止まっただけでなく、平壌城を奪還されるなどして前線を押し戻されて行くに至りました。

他方で、参戦した明国側も順調だったわけではなく、常に兵站の問題に悩まされており、一進一退の攻防が続けられた後に、両軍共に士気が下がっていって現場レベルから講和を求める声が高まっていきました。

【目次(タップ可)】

文禄の役の講和交渉開始に至る経緯

快進撃を続ける日本軍

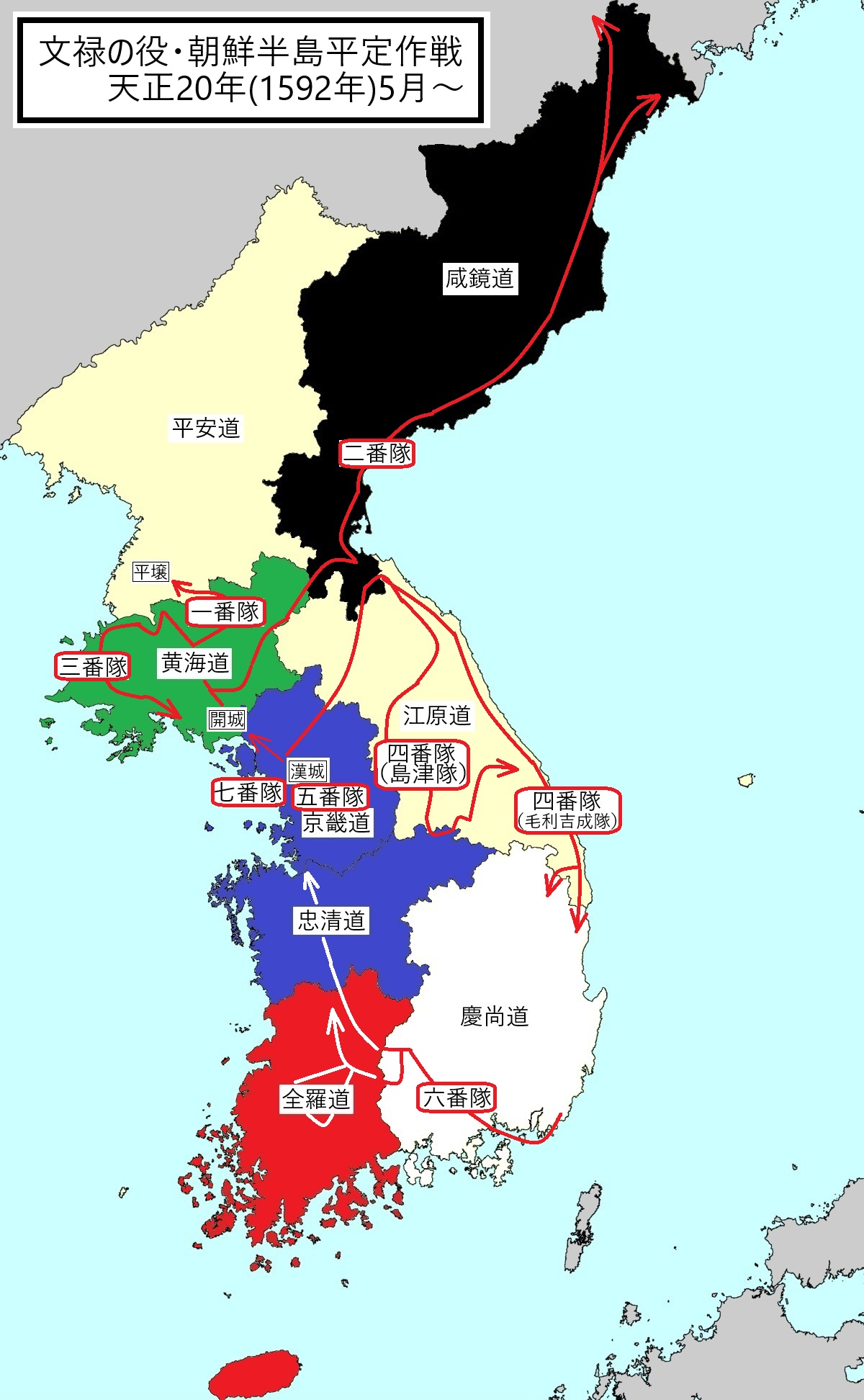

天正20年(1592年)4月12日の日本軍一番隊の釜山攻略戦から始まった文禄の役でしたが、日本軍は、朝鮮半島に上陸した21日後の同年5月2日には、一番隊と二番隊が朝鮮首都・漢城府を陥落させます。

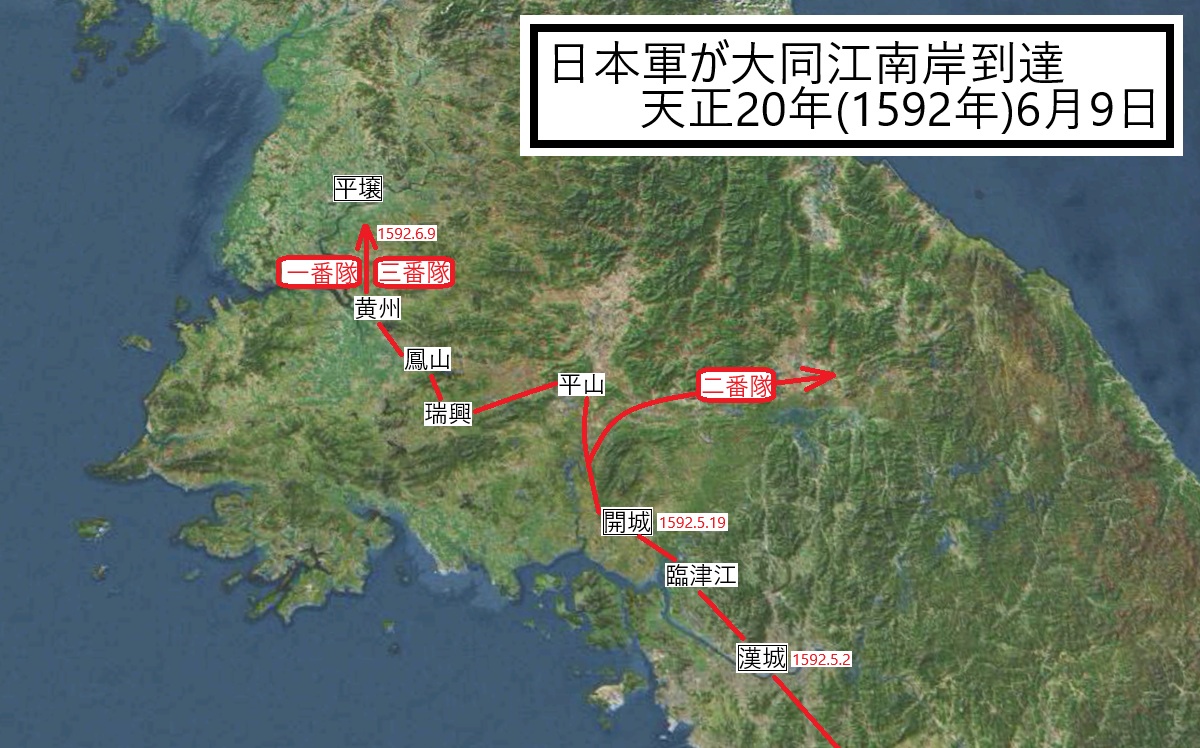

その後も快進撃続けた日本軍は、天正20年(1592年)6月15日に大同江南岸布陣時に奇襲をかけてきた朝鮮軍を撃退し(大同江の戦い)、その勢いで、翌同年6月16日には平壌城に侵攻してこれを占拠してしまいます。

明国軍参戦(1592年6月)

平壌が日本軍に奪われたことによりその領土である遼東半島に危険が及ぶと考えた明国は、天正20年(1592年)6月、義州に逃れて行われていた朝鮮国王・宣祖から再三行われていた援軍要請に対してようやく重い腰を上げ、朝鮮半島に展開する日本軍と戦う決断を下します。

そこで、明国側では、平壌に近い遼東において5000人の兵を動員し、これを明軍副総裁・祖承訓に預けて平壌城に向かわせたのですが、天正20年(1592年)7月16日、祖承訓率いる明軍5000人が平壌城に到着して攻撃を開始したのですが、日本軍鉄砲隊に薙ぎ払われて敗走します(第一次平壌城の戦い)。

偽りの講和交渉に翻弄される日本軍

敗れた明国側は、第一次平壌城の戦いの敗北により遼東軍に大きな損害を被ったために日本軍の侵攻を防ぐ必要が生じたこと、日本軍が思いのほか強敵であり容易にこれを排除できないと判断したことから、沈惟敬を代表に立てて日本軍に対して偽りの講和提案をして時間を稼ぐこととします。

天正20年(1592年)8月29日、明国から沈惟敬を担当者として、日本側に正式な和平交渉が持ちかけられたのに対し、日本側としても消耗する兵力・物資を再編成する期間が必要でしたので、同日、日本側から明国側に対して日明間の勘合貿易の再開が条件として講和を認めるとの要求が出されます。

これに対し、明国側から明国王の判断を得るために時間が欲しいとの回答がなされたため、その調整のために明国と日本側で50日間の停戦合意が成立します。なお、朝鮮はこの休戦に反対したが、宗主国である明に押し切られています。

ところが、明国側は、日本側との講和意思など有しておらず、この停戦期間は、北西部のボバイの乱の鎮圧を進めるための猶予期間にすぎませんでした。

そのため、明国軍は、日本軍との対戦期間を利用して全力で北西部のボバイの乱の鎮圧に当たり、同年9月にこれを鎮圧し、北西部に送っていた軍を朝鮮半島に回す準備を始めます。

そうとは知らない日本軍は、一番隊による平安道平定作戦を中断したのですが、50日間が経過しても明国から回答はなく、同年10月中旬以降には明国に進捗確認の使者を派遣しますが、まだ兵の移動準備中であった明国側にはぐらかされ続けます。

そうこうしている間に、明国軍は、ボバイの反乱鎮圧のために北西に回していた明国兵を日本対策にあてる準備が整ったため、これらの兵力を朝鮮人の血も引く李如松に預け、急ぎ朝鮮半島に向かわせたのですが、日本側はそのことに気が付いていませんでした。

平壌城陥落(1593年1月7日)

沈惟敬が時間を稼いで日本軍を足止めしている間に明国側では4万3000人もの大軍を編成し、李如松がこれを率いて平壌城に向かっていきます。

文禄2年(1593年)1月5日、李如松率いる4万3000人が平壌城に到着し、これに朝鮮軍の都元帥・金命元率いる8000人が加わったことにより、明・朝鮮連合軍は合計5万1000人(明軍4万3000人・朝鮮軍8000人)もの大軍で平壌城を包囲する形となりました。

これに対して平壌城に籠る日本軍は、小西行長・宗義智・松浦鎮信・有馬晴信・大村喜前・五島純玄らが率いる1万5000人であり、北側の牡丹台に2000人を配した上で、平壌城内の七星門・普通門・正陽門・含毬門に1万人を配し、その他を遊軍として待ち構えることとしました。

そして、李如松は、文禄2年(1593年)1月6日、平壌城の北側に存する牡丹台に呉惟忠率いる3000人を向かわせた後、平壌城の西側の七星門に張世爵率いる右協、普通門に楊元率いる左協、南側の正陽門に朝鮮軍、含毬門に李如柏率いる中協を割り当て、平壌城への攻撃が開始されます(第三次平壌城の戦い)。

何とか初日の攻撃をしのいだ日本軍でしたが、初日の攻撃で外郭が突破された上に援軍の見込みがない状態でしたので、これ以上の防衛は不可能であると判断します。

そこで、平壌城に籠る日本軍は、平壌城を放棄して平壌城東側を流れる大同江を渡って撤退を開始します。

夜が明けた文禄2年(1593年)1月7日朝、再び平壌城への攻撃を開始しようとした明国軍は、抵抗を受けることなく平壌城への入城を果たすことが出来たことにより日本軍が平壌城を放棄して撤退したことを知ります。

そこで、平壌城を接収すると共に、日本軍に対する追撃戦を開始します。

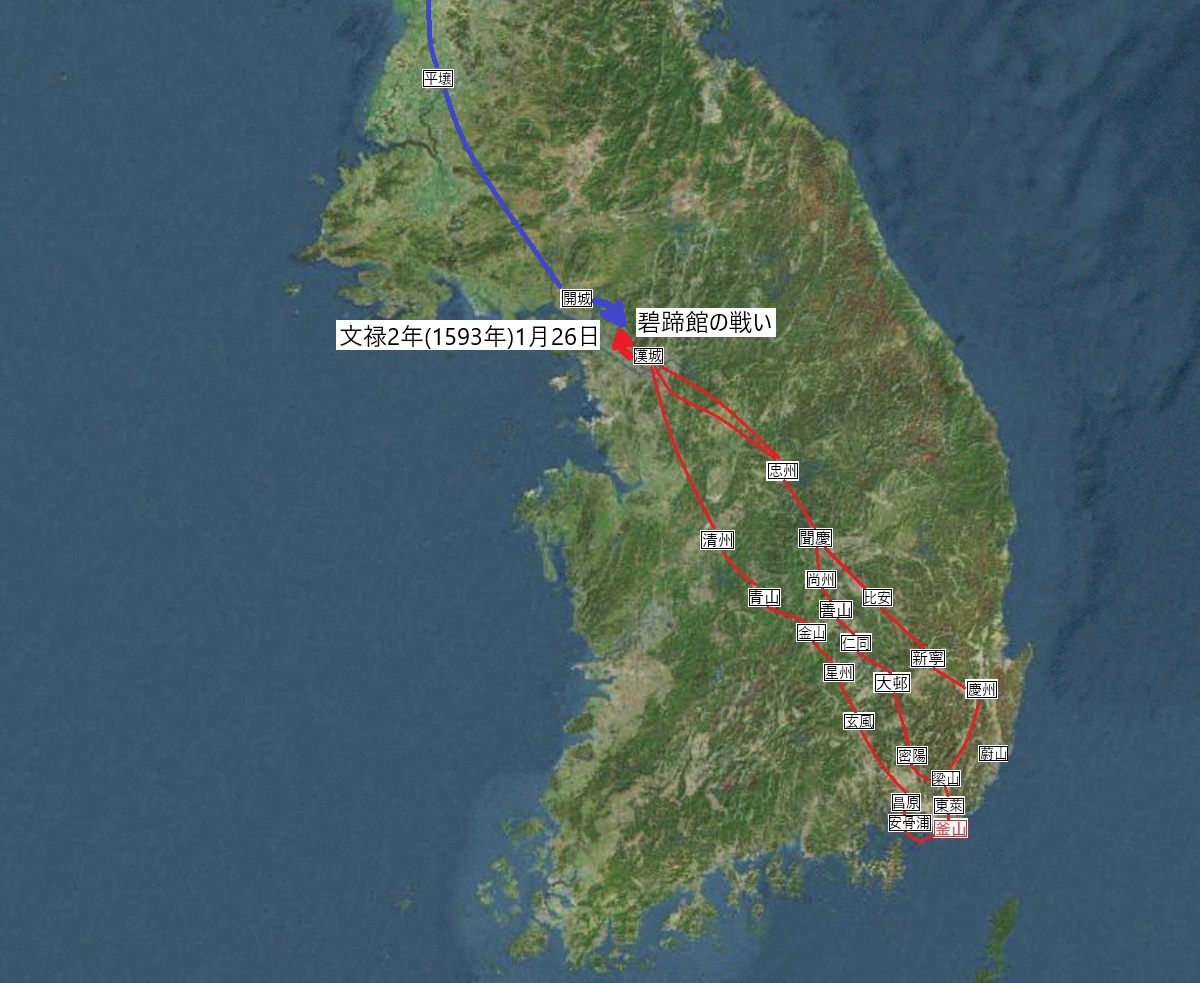

平壌城から退却した日本軍一番隊は、明国軍から逃れるためにさらに南進し、文禄2年(1593年)1月9日夕方、龍泉山城に在陣していた三番隊の黒田長政軍に迎えられ、同軍と合流して同城で小西行長と黒田長政とが軍議を行って以降の対応の協議をしたのですが、これら2人が率いている兵で明国の大軍を防ぐことは困難であると判断し、一旦開城まで撤退した後に、漢城に状況報告をして日本軍全体として対応を決めることとします。

この後、漢城で朝鮮平定作戦の再検討が行われ、奉行衆であった石田三成・大谷吉継・増田長盛らから咸鏡道平定作戦を進める二番隊に対する撤退命令が出されます(そのため、同年2月29日、加藤清正が2人の朝鮮王子(臨海君・順和君)を連れて安辺から、鍋島直茂が咸興から漢城に帰還しています。)。

開城府失陥(1593年1月18日)

平壌城を奪還した明国軍は、撤退する小西行長を追って南進し、同年1月18日には開城府を奪還し、その勢いのままさらに南進しながら日本軍に占領された朝鮮都市を解放していきました。

明国軍迫るという方を受けた日本側は、朝鮮半島北部各地に展開していた諸将を一旦漢城に集め、伸びきった戦線を整理した上で戦力の立て直しを図ることとします。

他方、開城に入った明国軍は、文禄2年(1593年)1月23日、査大受を偵察に出して情報を集めさせ、その結果をもって漢城攻略作戦を立案することとします。

碧蹄館の戦い(1593年1月26日)

そして、文禄2年(1593年)1月25日、李如松(大将)・査大受(先鋒)・李如梅(左軍)・李如柏(中軍)・張世爵(右軍)らが率いる明国軍が開城を出発し、日本軍の本拠地となっている漢城に向かって進んで行きました。

明国軍が開城を出発したとの報を受けた日本側では、迫りくる明国軍への対応を協議するため軍議を開きます。

この軍議では、石田三成・大谷吉継ら奉行衆が籠城戦を主張したことにより一時議論が紛糾したのですが、立花宗茂が武士として恥かしい戦い方はできないとして野戦での迎撃を主張し、これに小早川隆景ら歴戦の諸将が賛同したため、漢城から迎撃軍を出して明国軍を迎え討つことに決まります。

そこで、日本側は、退却直後で疲れきっている小西行長隊と大友吉統隊1万4000人を漢城に残し、宇喜多秀家を総大将・小早川隆景を先鋒大将とする4万1000人を明国軍の迎撃に向かわせることに決まります。

そして、同年1月26日午前6時、礪石嶺に布陣した先遣隊先鋒である立花宗茂隊が、明国軍先鋒隊と接敵してこれを撃破します。

その後、日本軍先鋒隊二陣〜四陣が碧蹄館南面の望客硯に到着したため、戦いの指揮権が先鋒隊大将とされていた小早川隆景に移され、同日午前11時、鶴翼の陣を敷く日本軍と、魚鱗の陣を敷く明国軍とが相対する形となって開戦準備が整い、明国軍が小早川隆景率いる日本軍先遣隊二陣のうちの先鋒の粟屋景雄隊に対し総攻撃を仕掛けることで碧蹄館の戦いの本戦が始まります。

この戦いは、三方向からの包囲攻撃に成功した日本軍が明国軍を退却させることに成功し、その後、日本軍が同日午後2時頃から4時頃までの間、潰走する明国軍を追って碧蹄館北方の峠・恵陰嶺まで追撃した後(立花宗茂隊・宇喜多秀家隊はさらに北方の虎尾里まで追撃)、同日午後5時頃に日暮れにあわせて漢城に凱旋帰還しています。

そして、敗れた明国軍は開城まで撤退しています。

幸州山城の戦い(1593年2月12日)

他方、碧蹄館の戦いに勝利した日本軍は、一旦漢城に戻った上、勝利によって高揚した士気を利用して漢城を最前線拠点として戦力を立て直すべく朝鮮半島全域に分散していた各将の結集を試みます。

ここで、時間を少し戻します。

日本軍に連戦連敗を重ねていた朝鮮軍でしたが、天正20年(1592年)7月16日に明国軍が朝鮮側について参戦したことにより勝機を見出したと考え、各地で日本軍に対する抵抗運動を活発化させていきます。

そして、朝鮮側では、明国軍が平壌城を奪還したことを好機ととらえ、続けて朝鮮首都である漢城奪還を目指す動きが高まり、全羅道巡察官・権慄が同年1月8日の明国軍による平壌奪回とその後の朝鮮半島南進に呼応してこれと足並みを揃えるべく4000人の兵を引き連れて禿山城を出て北進を開始し、漢城北西約14kmに位置する徳陽山(125m)に上って南側の漢江・東側の昌陵川・北側及び西側の緩斜面を利用して防衛拠点を構築して(幸州山城)、同城に入ります。

その後、文禄2年(1593年)1月25日に明国軍が開城を出発して漢城に向かって進んで行ったのですが、幸州山城に入っていた権慄は、これが明国軍と動きを合わせて日本軍を挟撃するチャンスであると考え、幸州山城兵から半数の2000人を宣居怡に預け、日本軍を攻撃できるように城外の後巻で臨戦態勢をとらせて待機させていたのですが、このときの権慄の期待とは裏腹に、幸州山城兵が動き始める前の同年1月26日に明国軍が碧蹄館の戦いで大敗し、権慄による日本軍挟撃計画は失敗に終わります。

他方、碧蹄館の戦いで明国軍を撃破して勢いを盛り返した日本軍では、その前後に不穏な動きをしていた幸州山城への対応が協議されます。

この協議では、幸州山城が漢城から約14kmという近接地点(現在の大韓民国京畿道高陽市)にある敵城であることから危険であるとして石田三成や小西行長ら(主に碧蹄館の戦いに参加しなかった大名)が幸州山城攻略を主張したのに対し、小早川隆景や立花宗茂ら(主に碧蹄館の戦いに参加した大名)が碧蹄館の戦い直後に更なる損害を重ねるべきではないとして慎重論を主張したため、幸州山城への対応の議論が紛糾したのですが、最終的には城攻めを主張した将を中心として攻城戦が行われることとなりました。

そして、同年2月12日午前6時頃、幸州山城の西側及び北側に取り付いた日本軍による幸州山城攻めが始まります(幸州山城の戦い)。

日本軍は、同日、幸州山城に対して三度に亘る総攻撃を行ったのですが奏功せず、総大将である宇喜多秀家を始めとして吉川広家・石田三成・前野長康ら諸将が負傷した上、甚大な死傷者を出したのですが、城攻めが奏功することなく同日の城攻めは終了します。

もっとも、権慄率いる幸州山城側の被害もまた甚大であり、翌日以降にも続く日本軍の攻撃を防ぎきれないと考え、幸州山城は放棄され、朝鮮軍もまた同日未明に同城から撤退したため、幸州山城の戦いは1日で終了します。

日本軍の消耗

朝鮮軍が放棄したことにより、最終的には幸州山城を確保した日本軍でしたが、幸州山城攻城戦で甚大な被害を被ったことにより戦力が大きく損なわれます。

また、これにより碧蹄館の戦いに勝利して高揚した士気も一気にしぼんでしまいました。

他方、碧蹄館の戦いに敗れて開城に逃げ帰った李如松が、咸鏡道から漢城に向かっていた日本軍二番隊に平壌城を攻撃する動きがあるとの流言を真に受けて文禄2年(1593年)2月16日、平壌防衛を理由として開城を出て平壌まで撤退したため、両陣営の前線に一旦の余裕ができます。

両軍の食料不足(1593年3月)

平壌に戻った明国軍でしたが、碧蹄館の戦いに敗れて士気が下がったことにより戦線が膠着して進軍が止まり、兵站が十分でなかったこともあり補給が滞り始めます。

食料に窮した明国軍は、朝鮮軍に食糧の手配を命じたため、朝鮮方では明軍のために朝鮮半島全域から調達を図ったのですが十分な量が調達できず、明国軍の士気がさらに低下していきました。

そこで、明国側から、日本側に対して講和交渉の申し出がなされます。

他方、文禄2年(1593年)3月中旬、明国軍の宋応昌が、朝鮮攻略の本拠地としていた漢城における食料貯蔵庫として2か月分の兵糧を貯蔵していた龍山の食糧庫を焼き討ちにすることに成功したため、日本軍もまた兵糧を一気に失って行き詰まります。

兵糧を失って苦しくなった日本側は、明国側が求める講和交渉のテーブルにつくこととし、ここから文禄の役における日明間の講和交渉が始まることとなりました。

文禄の役の講和交渉

日本軍が漢城から撤退(1593年4月18日)

文禄2年(1593年)4月、明国側から沈惟敬、日本側から小西行長及び加藤清正が担当者として出席し、この三者により実務担当者レベルでの講和交渉が始められます(なお、国土を侵略されている朝鮮は日明間の講和交渉に反対したのですが、明国は朝鮮の主張を無視して日本との交渉を始めています。)。

この交渉では、まず、①日本側が捕らえている朝鮮王子(臨海君・順和君)とその従者を返還する、②日本軍は釜山に撤退する、③明国側は開城に撤退する、④その他の詳細な講和内容は明国側から日本に使者を派遣して進めることとするという4つの内容の基本合意がまとめられました。

そこで、日本軍は、この基本合意に従い、同年4月18日に漢城を出た上で、明の勅使である沈惟敬及び朝鮮の2人の王子を連れて釜山まで後退します。なお、この日本軍の後退に際し、朝鮮側から明国軍に対して追撃を求める嘆願がなされたのですが、明国軍はこれを無視し、そればかりか朝鮮軍に対して日本軍への攻撃を禁止する命令が出されました。

他方、明国側から日本側に使者を出すという合意については、沈惟敬が明国王に無断で勝手に合意したものであり、明国からの正式な使者を手配することはできませんでした。

そこで、明国側において宋応昌及び沈惟敬が共謀し、部下である謝用梓及び徐一貫を前記基本合意に従った皇帝からの勅使であると偽装して、日本に派遣されることになりました。なお、日本側では、この偽りの勅使は、明国からの詫び言(謝罪の意)を伝える使者であると報告されました。

大友義統らが改易される(1593年5月1日)

日明間の講和は、日本軍による唐入り(征明作戦)の失敗を意味しますので、その責任を誰かに押し付ける必要があります。

そこで、豊臣秀吉は、講和交渉の前提として、文禄2年(1593年)5月1日、戦闘中の失態に対する懲罰を表向きの理由として大友義統・島津忠辰・波多親を改易処分とすることで何とか外形上の言い訳を整えます。

講和七条の提示(1593年5月15日)

その後、文禄2年(1593年)5月8日、基本合意に基づいて明勅使(実際は沈惟敬が準備した偽りの勅使)が、小西行長と三奉行(石田三成・増田長盛・大谷吉継)に連れられて釜山を出港し、豊臣秀吉に会うために日本に向かいます。

この偽りの明勅使が到着したことにより、同年5月15日、名護屋城で豊臣秀吉と会見したのですが、明国が降伏したものと考えていた(報告を受けていた)豊臣秀吉は、そ以下の7つの講和条件を明国に提示します。

① 明の皇女を天皇の妃として送ること

② 勘合貿易を復活させること

③ 日本と明、双方の大臣が誓紙をとりかわすこと

④ 朝鮮八道のうち南の四道を日本に割譲し、他の四道および漢城を朝鮮に返還すること

⑤ 朝鮮王子および家老を1、2名、日本に人質として差し出すこと

⑥ 捕虜にした朝鮮王子2人は沈惟敬を通じて朝鮮に返還すること

⑦ 朝鮮の重臣たちに、今後日本に背かないことを誓約させること

当然ですが、明国としてこのような講和条件を応諾できるはずはありません。

もっとも、明国側に対し、日本側の小西行長と石田三成から、明国には都合よく書き直して報告して講和を成立させてしまえば後は何とかなると進言されたため、実務者レベルの限りにおいて、双方の為政者を騙して講和にこぎつけるという方法をとることに決まります。

そこで、偽りの明勅使が、豊臣秀吉の示した7つの講和条件を明国王に確認するという内容で初回交渉が終わります。

日明講和交渉外で進められた朝鮮南部制圧戦

(1)第二次晋州城の戦い(1593年6月22日)

ここで少し話は変わりますが、日明間で講和交渉が進められていたのですが、それはあくまでも日本と明国との交渉であり、侵略を受けていた朝鮮は蚊帳の外に置かれていました。

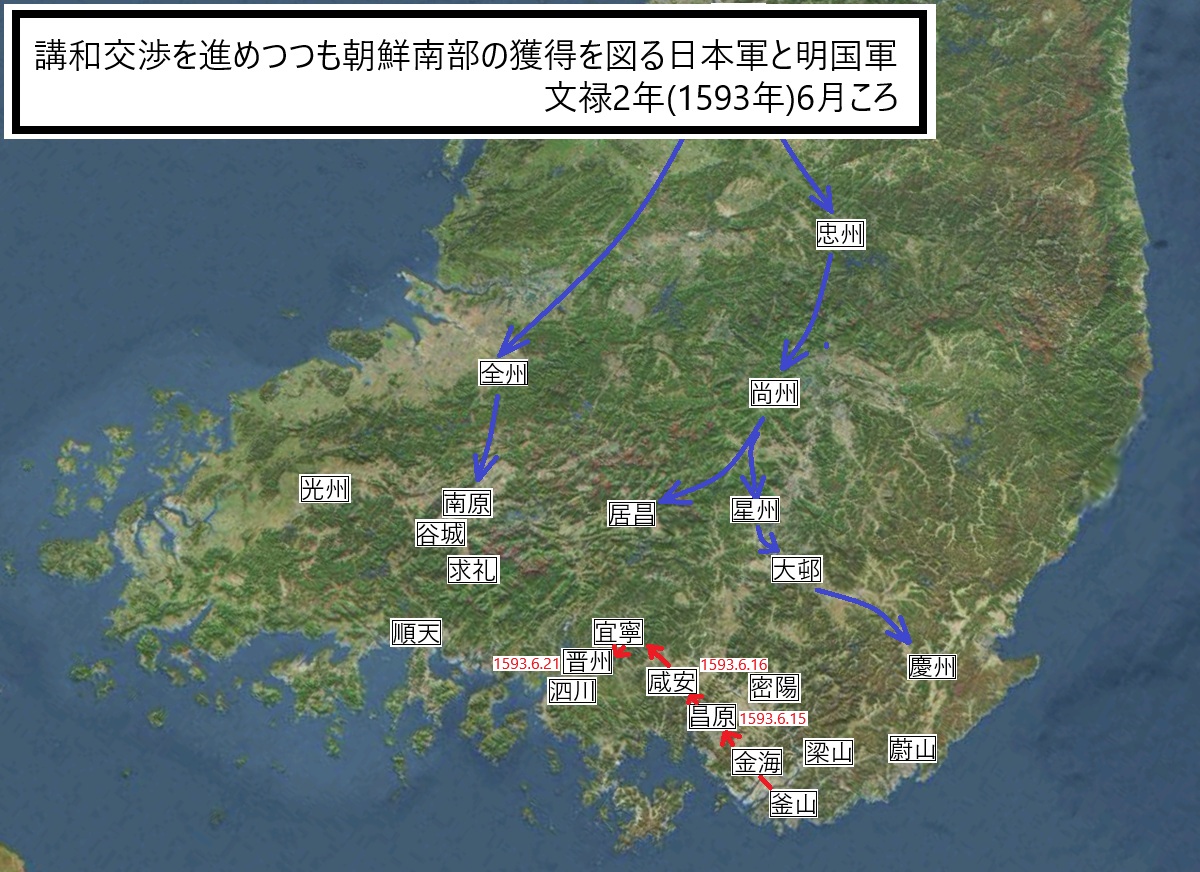

そのため、日明間でまとめられた基本合意により明国側は開城ライン・日本側は釜山ラインにまで撤退することとして両国の争いは停止したものの、日本と朝鮮との支配領域のせめぎ合いは終わりませんでした。

釜山ラインにまで押し下げられた日本軍でしたが、少なくとも朝鮮南部(慶尚道と全羅道)の支配権は確保しようと試みてその攻略を図ったからです(特に、釜山が含まれる慶尚道はもちろん、全羅道もまた穀倉地帯であったために兵站の観点から見て朝鮮南部の支配を進める上では欠かすことのできない重要地域でした。)。

そこで、豊臣秀吉は、明国とは講和交渉を進めながら、朝鮮との関係ではまずは朝鮮南部の慶尚道の西側の安全を確保した上で全羅道へ侵攻するための橋頭保の確保を目指して晋州城攻略命令を下します。

他方、明国軍もまた、日本軍との交戦意思を有していなかったものの、前記基本合意の内容を無視して開城から3万人もの兵を南下させ、漢城→善山→星州→居昌→南原・慶州へとどんどん影響力を及ぼしていっていました。

豊臣秀吉は、明国と対峙する可能性を考え、晋州城を攻略するためにそれまで朝鮮半島で戦っていた部隊を攻城戦にあてることは出来ず、これらの部隊は依然として明国軍に対する防衛戦力として残しておくこととします。

そのため、豊臣秀吉は、文禄2年(1593年)5月、新たに日本から毛利秀元・伊達政宗・浅野長政らを朝鮮半島に渡らせて晋州城攻撃準備に取り掛からせることとしました。

これに対し、日本軍が晋州城攻撃の準備をしていると知った朝鮮軍は、次々と晋州城に集まった上で明国軍に援軍を求めたのですが、日本との講和交渉を進めていた明国側はこれを拒否したため、明国に見放された朝鮮軍は単独で日本軍と対峙する必要に迫られこととなりました。

その後、日本軍は、同年6月15日に9万人もの大軍を編成して進軍を開始し、同年6月16日に咸安、同年6月18日に宜寧を突破し、同年6月21日に晋州城に到着します。

対する晋州城には城兵は4000人しか残されておらず、9万人もの大軍で包囲された晋州城は絶体絶命の危機に晒されます。

そして、同年6月22日に晋州城攻撃が始まり、同年6月29日に晋州城が陥落します(第二次晋州城の戦い)。なお、この戦いでは、晋州城に籠もった朝鮮人将兵のみならず、民間人2万人(朝鮮史では死者6万人)が死亡したと言われています。

この後、日本軍は、全羅道各地の城を攻略していき、同年7月5日に求礼、同年7月7日に谷城を攻略したのですが、同年7月9日に進出した南原の攻略に手こずり、このタイミングで明国軍が進出してきたために日本軍もまた晋州城へ撤退しために朝鮮との間でも休戦期に入りました。

(2)朝鮮南部に倭城築城

明国のみならず朝鮮との関係でも停戦の運びとなったため、日本軍は、新たな領土拡大をストップさせ、それまでに獲得した朝鮮都市の恒久的な支配を確立させるため、獲得した都市にと防衛拠点となる城(倭城)を築くことに注力していきました。

内藤如安が明国に向かう(1593年7月)

ここで、また話を日明関係に戻します。

明国が降伏したと考える豊臣秀吉は、文禄2年(1593年)6月28日、偽りの明勅使に対する答礼使を明国に派遣することとし、小西行長の家臣内藤如安をこれに任じて講和七条を明国に突きつけさせることとしました。

答礼使に任じられた内藤如安は、明国王のいる北京に向かうために釜山に渡り、同地で捕らえていた朝鮮国2王子を明勅使に引き渡し、同年7月中旬に連れ立って北京に向かうこととなりました。

このとき内藤如安は、明国王に誼を通じるための文書である豊臣秀吉の「納款表」を持っていたのですが、明国側の宋応昌から、日明講和交渉を進めるためには豊臣秀吉作成の降伏文書が必要であると言われます。

小西行長が「関白降表」を偽造

困った内藤如安は、主君である小西行長に対して明国側の意向を伝えて相談したところ、小西行長は、文禄の役を終わらせるために独断で豊臣秀吉の降伏文書を偽造して明国に届けるという決断を下します。

そして、小西行長は、豊臣秀吉が明国に降伏するという内容の降伏文書(関白降表)を偽造して内藤如安に交付し、文禄3年(1594年)12月、内藤如安がこの偽造文書を持って北京に到着します。

以上の結果、講和交渉を成立させるために日明双方の実務担当者が、自国の為政者に対して相手方が降伏したと報告したため、日本側は明国が降伏した・明国側は日本が降伏したと考えるすれ違い状態のまま講和交渉が進められていきました。

明国王の判断

答礼使である内藤如安から偽造された「関白降表」を受け取った明国王は、当然、豊臣秀吉が降伏したと考えますので、日本側に対して強気の対応をします。

明国王は、明国使者から日本側の希望講和条件は勘合貿易の再開のみであると聞かされたのですが(豊臣秀吉が示した7つの講和条件のうちの6つは明国王に報告すらされませんでした)、それすら認めることはせず、日本が明の冊封体制下に入ることは認めるものの勘合貿易は認めないとの決定を下し、豊臣秀吉に日本国王(順化王)の称号と金印を授けるための使節を日本に派遣することにとどめるとの判断を下します。

文禄の役の講和交渉決裂

豊臣秀吉が虚偽報告を知る(1596年)

以上の結果、明国から正式な使節が派遣され、文禄5年(1596年)に豊臣秀吉に謁見した上で、当該使者が豊臣秀吉に対して豊臣秀吉を日本国王として金員を授けるが、勘合貿易は認めないとする明国王の判断を伝えます。

この話を聞いた豊臣秀吉は、降伏した(と思っていた)明国に突き付けたはずの講和七条が全く受け入れられていないことを知らされます。

困惑した豊臣秀吉は、実務担当者であった小西行長を呼び出してその理由を問い質したところ、小西行長から日明双方の実務担当者においてお互いの国の為政者に相手国が降伏したとする虚偽報告をすることで文禄の役の講和交渉を進めていたと聞かされます。

まさかそのような話になっているとは知らなかった豊臣秀吉は、小西行長に騙されたことを知って激怒します。

怒った豊臣秀吉は、直ちに小西行長を斬ろうとしたのですが、苦しい朝鮮半島での戦いを共にしたために小西行長に同情的な家臣団からになだめられ、小西行長の処断は思いとどまります。

もっとも、怒りが収まらない豊臣秀吉は、使者を明国に送り返すと共に、汚名を晴らすため、諸大名に対して再度の唐入り(朝鮮出兵)準備を命じます。

明国王が虚偽報告を知る

他方、豊臣秀吉から追い返された使者は、講和交渉が決裂したことを明国王・万暦帝に報告したのですが、その際に、決裂理由は日本(豊臣秀吉)が降伏意思を持っていなかったためであると伝えます。

この結果、明国王もまた、日本が降伏したという報告が沈惟敬による虚偽報告であったことを知らされて激怒します。

この結果、日明両国為政者が怒りに震えることとなり、文禄の役の講和交渉が完全に破談となったことに決定したのです。

なお、怒った明国王は、文禄6年(1597年)、勅命によって沈惟敬を北京に呼び戻し、公開処刑処分にします。

慶長地震による出兵延期(1596年閏7月)

前記のとおり、急ピッチで再度の朝鮮出兵の準備を整えていた日本軍でしたが、文禄5年(1596年)閏7月9日に慶長伊予地震、その3日後の同年閏7月12日に慶長豊後地震、同年7月13日に慶長伏見地震というマグニチュード7.0を超える3つの大地震が立て続けに発生し、日本国内の多くの建築物が倒壊し、また多くの死傷者を出すという未曽有の大災害に見舞われます(豊臣秀吉が総力を挙げて築造した方広寺大仏も倒壊しました。)。

また、その後も度重なる余震に晒された結果、日本国内は大混乱に陥り、朝鮮出兵どころの騒ぎではないとして復興が優先されることとなり、朝鮮出兵が延期されることとなりました。

慶長の役へ

その後、一定の震災復興が達成された慶長2年(1597年)2月22日、再度の唐入り(朝鮮出兵)のための陣立が立案され、第2ラウンドである慶長の役が始まることとなりました。