本稿で取り上げる条約改正交渉は、江戸時代末期に江戸幕府が欧米列強諸国との間で締結した不平等条約について、これを対等なものに是正するために明治新政府が行った一連の外交交渉です。

具体的には、不平等条約締結直後から、陸奥宗光による明治27年(1894年)の領事裁判権撤廃(第一次条約改正)を経て、小村壽太郎による明治44年(1911年)の関税自主権回復(第二次条約改正)までの交渉をいいます。

以下、不平等条約締結から、その解消に至るまでの流れについて紹介していきます。

【目次(タップ可)】

不平等条約締結

欧米列強の近代国際法秩序という考え方

19世紀(江戸時代末期)頃の欧米では、資本主義を確立させて経済力を強めた諸国が、その経済力を基に高めた軍事力をもって世界に進出していったのですが(帝国主義)、これらの欧米列強各国は、世界進出の根拠として西洋中心の近代国際法秩序(万国公法体制)という勝手な考え方を編み出しました。

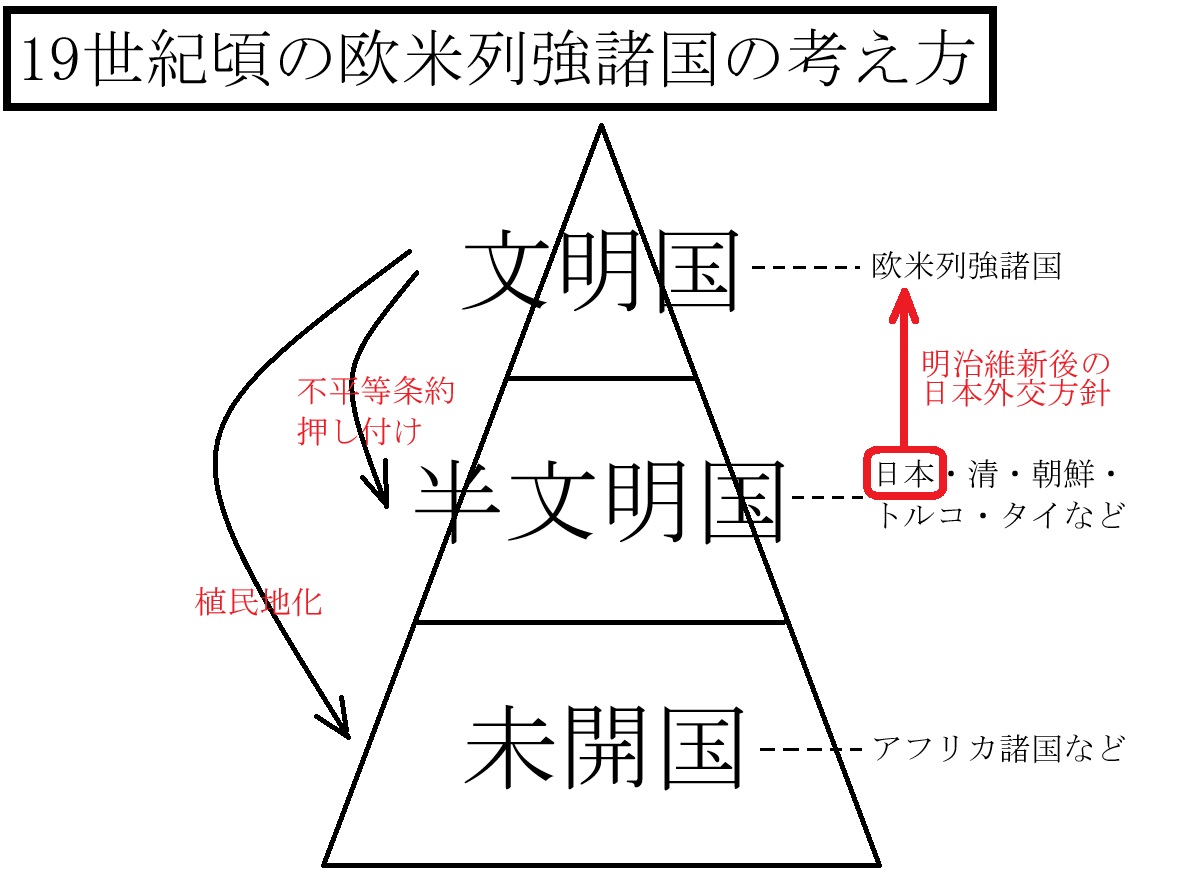

この欧米列強による勝手な概念では、当時の世界中の国々を文明国(欧米列強)・半文明国(日本・清・朝鮮・トルコ・タイなど)・未開国(アフリカ諸国など)に分けて区分していました。

その上で、文明国は、半文明国に対しては文明の差による優越的地位にあると判断して半文明国に対して不平等条約を押し付け、未開国に対しては植民地化をするという行動正当化し、繰り返していました。

そして、欧米列強諸国は、幕末日本を半文明国と考えていたため、日本に対してもこの理を押し付けることとします(日本を半文明国と考えていましたので、植民地化するのではなく、不平等条約を押し付けるという手段をとることとしたのです。)。

この欧米列強の考え方の根本にあったのは、文明国でない国では法整備が進んでいないことから該当国との関係では文明国人の安全が保障されないため、条約により文明国の法理論を適用しないと危ないと考えていたのでした。

なお、ここでいう不平等条約とは、主なものとして①片務的最恵国待遇、②関税自主権の喪失、③治外法権の承認という3つの条項を認めさせられた条約をいいます。

片務的最恵国待遇の承認(1854年)

前記の不平等条項のうち、日本が最初に締結させられたのは、江戸幕府が、嘉永7年(1854年)3月3日に来航したマシュー・ペリーとの間で締結させられた日米和親条約です。

同条約は、アメリカが軍事力を示して江戸幕府を開国させ、貿易を強制することとした条約なのですが、その第9条に米国に、他国が日本との条約で得た権利は、自動的にアメリカにも適用されてその恩恵が与えられるという規定である片務的最恵国待遇を与えるとされたものでした。

関税自主権喪失と治外法権承認(1858年)

アメリカと貿易が始まるということは、アメリカの人や商品が日本に上陸してくることを意味しますので、アメリカ人と日本人のトラブルが発生しますし、また商品貿易の調整も必要となります。

そこで、アメリカは、日本に対し、安政5年(1858年)、①片務的最恵国待遇、②関税自主権の喪失、③治外法権の承認を認めた通商条約(日米修好通商条約)を締結させました。

そして、同様の条約は、同年、ロシア・オランダ・イギリス・フランスとの間でも同様の通商条約(安政五カ国条約)を締結させられるに至りました。

関税自主権を喪失したことにより、輸入品は低関税で日本に流入し、また輸出品も開港場に居留する外国商人の手で操作されたことから日本の貿易が外国人に委ねられ、さらに関税収入を国庫に組み入れることも、関税による国内産業の保護・発展政策もとることができなくなりました。

また、治外法権を承認したことにより、日本に住む欧米人が罪を犯したとしても日本の法に服さずともよいこととなり、裁判官ではない領事や領事館職員による恣意的な裁判が可能となったのです。

以上の結果、日本は、外国人居留地などに居住する欧米人に対して主権がおよばず、また関税により自国産業を充分に保護することもできないという極めて不利な状況に置かれることとなりました。

不平等条約を明治政府が引き継ぐ

大政奉還により江戸幕府が滅び、明治政府が誕生します。

江戸幕府と新政府は異なる権力機構ですので、明治新政府は、江戸幕府が締結した不平等条約を白紙に戻すべく、慶応4年(1868年)1月15日、列国公使に対して、江戸幕府から外交権を引き継いだ旨と、江戸幕府が諸外国と取り結んだ条約のなかには弊害の無視できないものもあるので改正したい旨の声明を発します。

その後、明治新政府は、戊辰戦争のさなかの同年3月14日、五箇条の誓文により公議輿論の尊重と開国和親の方針を宣言しました。

その後、戊辰戦争が新政府優勢の戦況で推移すると、諸外国に明治新政府が日本の正統な政権であると認められるすようになったため、明治新政府は、明治元年12月23日(1869年2月4日)、諸外国に対して江戸幕府が結んだ条約は勅許を得ずに締結したものであることを改めて指摘し、将来的な条約改正が必要性であると通知しました。

明治政府がさらなる不平等を追認(1869年)

ところが、明治新政府は、明治2年(1869年)正月、安政条約にない沿岸貿易の特権を新たにに与える内容の条約を北ドイツ連邦と結び、さらに、同年9月14日、オーストリア・ハンガリー帝国との間で、それまで各国との条約では抽象的であった不利益条項についても、列強側に有利になるよう解釈された上で、具体的かつ明確に規定した日墺修好通商航海条約を締結してしまいました。

そして、このとき締結された日墺修好通商航海条約の内容は、安政条約の片務的最恵国待遇規定により、他の欧米列強にも自動的に適用されました。

そのため、明治新政府の失態により、日本はさらなる不利益を強いられることとなってしまいました。

以上のとおり、失策を続けた日本側は、以降、この不利益を打開すべく、国を挙げた対応を強いられることとなったのです。

条約改正交渉の困難性痛感(1872年)

岩倉使節団派遣

もっとも、この点について、当初の明治新政府には全く危機感がありませんでした。

.jpg)

安政5年(1858年)に締結された日米修好通商条約を始めとする各修好通商条約が、その15年後である明治5年(1872年)に協議改定期限を迎えることとなっていたため、明治新政府では、事態を深く検討することもなく、右大臣岩倉具視を全権大使、大久保利通・木戸孝允・伊藤博文・山口尚芳を副使とする遣外使節団(岩倉使節団)を米欧に派遣し、条約改正に関する予備交渉(及び視察)に向かわせることとしました。

岩倉使節団は、明治4年(1871年)11月12日、米国太平洋郵船会社の蒸気船である「アメリカ」号に乗船して横浜港を出発し、太平洋を東進して、アメリカ西海岸にあるカリフォルニア州サンフランシスコに向かいました。

サンフランシスコに到着した岩倉使節団は、極東の小国からやってきた羽織袴の人物の珍しさもあって、民間レベルでの大歓迎を受けます。

この大歓迎に気をよくした岩倉使節団は、条約改正の「予備交渉」予定であったにも関わらず、アメリカに対して条約改正の「本交渉」を試みようとします。

ところが、岩倉使節団から条約改正交渉の提案をした段階で、アメリカ側から全権委任状の提出を求められたのですが、岩倉使節団が「条約改正の準備」交渉目的の使節であったこと、使節団員が国際法上条約改正交渉に全権委任状が必要であるなどという基本的事項すら理解しておらず、そのため、岩倉使節団は本交渉のための全権委任状を持っていませんでした。

そのため、岩倉使節団による条約改正交渉依頼は、アメリカ側から門前払いを言い渡されるに至りました。

焦った岩倉使節団は、条約改正交渉をするための全権委任状を受け取るために大久保利通と伊藤博文を急ぎ帰国させ、同人らが条約改正交渉権限を有することを認める「国書御委任状」を受け取り、再渡米してアメリカ側に提示します。

もっとも、アメリカ側としては、国際法当然の事実である全権委任状も持たずに条約改正交渉を求めてきた日本を文明国と認めることはできないとして、日本の交渉要求は早々に打ち切られました。

岩倉使節団は、アメリカから相手にすることさえしてもらえなかったのです。

門前払い扱いを受けて外交の困難さを思い知らされた岩倉使節団は条約改正交渉を諦め、訪問先の欧米各国で視察した議会・銀行・工場・病院・学校などの近代設備を学ぶことに目的をシフトチェンジし、欧米の優れた技術を日本に持ち帰ることで日本を近代化させることに注力することとします。

なお、岩倉使節団の交渉は失敗に終わったものの、この前後に明治新政府も独自の交渉を展開しており、旧幕府がアメリカに与えた江戸・横浜間の鉄道敷設権、旧蝦夷共和国がプロイセン(北ドイツ連邦)に与えた北海道亀田郡七重村(現在の渡島総合振興局七飯町)約300万坪の99年間の租借権、旧佐賀藩が高島炭坑経営に英国人トーマス・ブレーク・グラバーに与えてオランダ企業に引き継がれていた長崎県高島炭鉱の鉱山利権の回収には成功しています。

日本の外交方針の決定

アメリカを訪問した後、欧米列強を回った岩倉使節団は、当時の世界中の国々を文明国・半文明国・未開国に区分し、文明国が半文明国に対して不平等条約を押し付け、未開国を植民地化することを基本姿勢とする欧米列強の考え方を理解させられ、日本が不平等条約を押し付けられている理由が、日本が欧米列強から半文明国とみなされていることだと知らされます。

そのため、この後の日本の外交方針は、欧米列強に日本が文明国であると認めさせることと、その結果として不平等条約を撤廃させることに決まりました。

すなわち、明治時代の日本の外交の歴史とは、不平等条約改正に至る経緯の歴史なのです。

不平等条約改正の下準備

領土の画定

欧米列強に日本の文明の程度を欧米列強に比肩するものまで高めた上で文明国であることを知らしめなければならないと知った明治政府は、文明国となるための様々な施策を始めていきます。

まずは日本の領土を画定させることから始めます。

① 千島・樺太交換条約(1875年)

幕末以降、ロシアとの間で領有権が問題となっていた樺太(サハリン)について、北海道の開拓で手いっぱいであるとしてその領有権を放棄し、その見返りとして千島列島全島の領有を認めてもらう旨の条約を明治8年(1875年)にロシアとの間で締結し、北方の領土を画定させます。

② 小笠原諸島領有(1876年)

続けて、明治9年(1876年)、南東方面の領土を画定させるため、文久元年(1861年)に役人を引き上げて以降統治の空白地帯となっていた小笠原諸島に内務省の出張所を置き、統治を再開させることで小笠原諸島を日本の領土として画定させます。

③ 琉球処分(1879年)

さらに、琉球藩をおいて政府直属としていた琉球について、明治12年(1879年)にこれを廃止して沖縄県を設置し、琉球藩王であった尚泰を東京に移すことによりこれを日本の領土として画定させ、南西方面の領土も画定しました。

周辺国への圧力

他方、不平等条約により欧米列強に搾取され続けることとなった日本は、被った損失を周辺諸国に不平等条約を押し付けたり、ダンピング輸出をしたりするなどして補填しようと考えます。

そこで、まずは明治8年(1875年)に朝鮮の砲台が日本の軍艦を攻撃した江華島事件の後、朝鮮の宗主国であった清に対して宗主国として事件の責任を取るよう要求したのですが、これに対して清が朝鮮は清の属国ではあるが、朝鮮は独自の内政・外交を行っているので清が責任を取るものではないと反論したため、翌明治9年(1876年)、朝鮮に対して朝鮮が清朝の冊封から独立した国家主権を有する独立国であることを明記させた上で、朝鮮に対して片務的領事裁判権の設定や関税自主権の喪失などの不平等条約を結ばせました(日朝修好条規)。

ハートレー事件・ヘスペリア号事件

明治10年(1877年)12月、イギリス人商人であったジョン・ハートレーが日本にアヘンを密輸しているという事件が発覚したのですが、領事裁判法廷がハートレーに無罪判決を言い渡し、また関連法令にも違反していないとの判断を示すという事件が起こります(ハートレー事件)。

また、明治12年(1879年)には、日本のコレラ検疫を無視したドイツ船ヘスペリア号に対し、駐日英国公使であったハリー・パークスがイギリス人は日本のコレラ検疫に従う必要はないと主張した事件が起こります(ヘスペリア号事件)。

これらの事件は、法権の回復がなければ国家の威信も保たれず、また国民の安全を守ることすらできないこと知らしめる契機となりました。

大日本帝国憲法制定前の条約改正交渉

寺島外交(1878年)

明治10年(1877年)に勃発した西南戦争により生じた財政難を解消すると共に、頻発していた地租改正反対一揆に対応するため歳入に占める地租依存度を軽減することが求められたため、税権回復によって殖産興業を推進するとともに、国内産業を保護して輸入を減らして政府の歳入増加を図ることが検討されました。

この頃、アメリカが、欧州列強諸国の帝国主義と一定の距離を置いていたために英仏両国よりも日本に対し好意的であったことから、寺島宗則外務卿が、アメリカを相手とする税権回復交渉を始めます(アメリカとは、明治6年/1873年に対等条約である日米郵便条約が締結されるなど関係は良好でした。)。

このアメリカとの交渉は実を結び、明治11年(1878年)7月25日、アメリカとの間で日本の関税自主権の回復を認める日米関税改定約書(吉田・エヴァーツ条約)を締結することに成功します。

明治12年(1879年)7月にこの条約が公表されると、ロシアやイタリアが好意的な姿勢を示したものの、当時の日本の最大の貿易相手国であったイギリスとドイツが、日本の関税自主権の回復に反対したため、アメリカとの条約締結も無効とされ、結果的に関税自主権の回復に至ることはできませんでした。

井上外交(1879年)

寺島宗則の後を継いで参議兼外務卿となった井上馨は、寺島外交の失敗見て、いきなりの全部の条約改正は困難であると考え、少しずつ段階的に条約改正を進めていこうと考えます。

(1)予備会議

まず、井上馨は、最も困難な交渉相手となるイギリスの公使に、省内きっての強硬派でありながら親英派でもある森有礼を起用し、不平等の部分的回復を盛りこんだ改正案を作成して、明治12年(1879年)9月19日、森駐英公使を通じてイギリスに基本方針を訓令させます。

そして、同年11月には在欧各国の公使に対し、海関税則改正と開港場において日本人を未開人扱いすることなどの不当な慣習の是正、日本の行政規則における軽微な罰則・制裁条項をもつ規則についての外国人への適用などを骨子とした条約改正方針を各国に通知し、明治13年(1880)年6月には井上案の骨子を基に修好条約改正案および通商航海条約改正案が準備され、同年7月6日、条約改正会議を日本で開催することをアメリカ・清国を除く各国に通知しました。

これに対し、欧米列強各国は、日本案は要求が多いだけで見返りがないとして、それに対する報酬は少ないとして、その内容に消極的でした。

そこで、森有礼駐英公使が、イギリス側と協議をしたところ、イギリスが関税規則改正に関わるもののみであれば交渉に応じる方針に示したものの、イギリス外相グランヴィル伯が、明治14年(1881年)7月23日に森駐英公使に対して日本の改正案に反対の意を表明して東京で、改正の基礎案を審議するための予備会議開催を提案しました(各国もイギリスの意見に同意)。

以上の各国の意見を受け、明治15年(1882年)1月25日、東京の外務省で改正の基礎案を審議するための第1回予備会議(条約改正予議会)がひらかれ、フランス・ドイツ・イギリスなど8か国が参加しました。

そして、この後、アメリカ合衆国・ベルギーなども加わり、予備会議は同年7月27日までの間に合計21回開催されました。

(2)鹿鳴館外交(1883年11月)

条約改正のための予備会議が続けられながらもなかなか進展に向かわない理由として、欧米列強の考え方の根本にあったのは、文明国でない国では法整備が進んでいないことから該当国との関係では文明国人の安全が保障されないため、条約により文明国の法理論を適用しないと危ないと考えていたからでした。

この点について、司法制度の確立進めていた日本でしたが、法典の整備や裁判制度の確立のための国内合意の形成や法曹育成などに時間を要することから、当面、日本がその方向に向かっていることを諸外国に納得させるための説得材料が必要でした。

そこで、井上馨は、海外諸国が持つ遅れた非文明国という日本観を払拭して日本が既に文明国の仲間入りをしており欧米列強が安心して付き合える国であるということをアピールするため、条約改正交渉と並行して、国内で欧化政策を推進することにより日本が文明国であることを広く内外に示す手段を考えます。

こうして明治16年(1883年)11月に築造されたのが、外国使節を歓待するための西欧風ネオ・ルネサンス様式の社交施設であり、中国古典の詩経・鹿鳴篇にちなんで「鹿鳴館」と名付けられました。

もっとも、鹿鳴館外交に対しては、一般に茶番劇・猿真似などという批判が続出し、さらには国内外の新聞からも媚態外交・軟弱外交などという批判を受けました。

(3)井上譲歩案

この予備会議において、井上馨は、列強各国に不平等条約の一部改正を認めてもらうため、日本側が大きく譲歩する対案を示すこととします。

このとき井上馨が考えて提出した案は、関税自主権廃止の見返りとして在留外国人に土地所有権・営業権・内地雑居権を与え、また治外法権廃止の見返りとして国内法を整備すると共に外国人判事を雇い、外国人の関与する事件では外国人判事の比率を高くするといったものでした。

この井上案に対し、日本側にメリットが無さすぎるとして政府内の小村寿太郎や鳥尾小弥太、法律顧問ボアソナードらが次々と反対意見を提出したのですが、井上馨はこの案を強行します。

そして、この井上案を基にした内容を審議する条約改正予備会議はほぼ合意をみることとなり、明治20年(1887年)4月22日の第26回会議をもって予備会議が終了します。

(4)井上案に対する反発

ところが、明治20年(1887年)、ヨーロッパから帰ったばかりの農商務大臣谷干城が井上案と政府方針に反対して辞表を提出したことから予備会議の内容が世に知れ渡ります。

政府の弱腰外交を知った民権派は、一斉に井上案と政府を非難し始め、東京では学生や壮士によるデモが頻発する事態に陥りました。

(5)ノルマントン号事件

そして、この国内世論の反発に、油を注ぐ事件(ノルマントン号事件)が起こります。

ノルマントン号事件は、明治19年(1886年)10月24日に、紀州沖でイギリス船籍の貨物船・ノルマントンが座礁・沈没したのですが、このときにノルマントン号船長とイギリス人船員は全員ボートで脱出したにもかかわらず、日本人乗客25人全員が船内に放置されたて溺死したという事件であり、船長らによる日本人見殺疑惑の裁判事件です。

この事件の審理において、イギリス人判事がイギリス法によりイギリス人船長らを無罪としたことから、日本国内において、イギリス人船長らの人種差別的行為とその根底にある不平等条約による領事裁判権不存在に対する不満が爆発したのです。

(6)井上馨辞任(1887年9月17日)

沸騰する国内世論に抗しきれなかった政府は、条約改正交渉を延期することに決め、明治20年(1887年)7月29日、列強各国に対して改正会議の無期延期を通告した上で、同年9月17日にその改正失敗の責任をとって井上馨が辞任しました(その後、内閣総理大臣伊藤博文が外相を兼務)。

ここで、政府は、反対運動の中心人物であった自由党の後藤象二郎や、立憲改進党の大隈重信を取り込むことにより事態の沈静化を図ります。

その結果、辞任した井上馨に代わって大隈重信が伊藤内閣の外務大臣に就任することとなりました。

大隈外交

(1)大隈外交の基本方針

井上馨に代わって外交を担うこととなった大隈重信は、最も強硬な姿勢をとるイギリスとの交渉は後回しにし、比較的話のしやすいアメリカ・ドイツ・ロシアとの個別交渉を先行することとします。

そして、大隈重信は、これらの国と新条約を調印することに成功します。

この大隈重信の外交交渉に日本国内で賞賛の声が高まります。

(2)タイムズ誌が大隈改正条約草案リーク

ところが、ここで大問題が起こります。

イギリスのタイムズ誌が、明治22年(1889年)、領事裁判権の撤廃の見返りとして大審院に外国人判事を任用するという大隈改正条約草案をすっぱ抜いて掲載したのです。

日本国内では無条件での領事裁判権の撤廃が進んでいると考えられていたのですが、このとき明らかとなった内容は、譲歩し過ぎと批判された井上案と大差ないものだったため、日本国内に失望が高まり、また発布されたばかりの大日本帝国憲法に反するとの議論が広がります。

(3)大隈重信遭難事件(1889年10月18日)

大隈重信に対する反発が高まり、明治22年(1889年)10月18日、国家主義組織玄洋社の一員であった来島恒喜から爆弾による襲撃を受け、右大腿下三分の一を切断する障害を負うに至りました。

この事件により、黒田内閣は総辞職し、一命を取り留めた大隈重信も失脚したため、条約改正交渉はまたもや頓挫してしまいました。

不平等条約改正のためのさらなる下準備

この頃の欧米列強の多くでは、近代憲法が制定され、三権分立や法治主義を基にした国家運営がなされていました。

内閣制度発足(1885年)

明治18年(1885年)には、それまで天皇に対して責任を負うとして権限や組織が不明瞭・不効率であった太政官(太政大臣・左大臣・右大臣)を廃止し、制度上の権力と実権の所在が乖離を防ぐために参議を国務大臣に改めて各省のトップとすることで内閣制度が発足させました。

その上で、欧米列強に倣って憲法制定と国会開設の準備を進めていきます。

大日本帝国憲法制定(1889年)

そして、明治22年(1889年)2月11日、ドイツのワイマール憲法を参考にして、黒田内閣の下で大日本帝国憲法が公布され、翌明治23年(1890年)11月29日にこれが施行されました。

通常であれば、国会が開設された後に国会で審議されて憲法が制定されるはずなのですが、日本では、民間派による口出しを防ぐために政府主導で憲法制定が進められたため、国会開設前に憲法を制定するというイレギュラーな流れとなりました。

もっとも、憲法制定自体は革新的なことであり、日本はアジアで最初の近代的立憲国家となったことを内外にアピールしていきました(アジアでは、日本に先んじて1876年にオスマン帝国がオスマン帝国憲法・ミドハト憲法を発布していたのですが、2年後の1878年に停止となっていました。)。

帝国議会開設(1890年)

また、明治23年(1890年)11月25日に第1次山県有朋内閣の下で第1回帝国議会が召集され、同年11月29日の大日本帝国憲法施行を待って第1回帝国議会開院式が行われました。

法律の整備(1890年)

日本政府では、西欧的原理に基づく法典の整備を急ぎ、帝国議会開設後の明治23年(1890年)から、裁判所構成法・刑事訴訟法を始めとして裁判制度の整備が進められていきました。

また、私法の基本法となる民法が明治31年(1898年)7月16日に、商法が明治32年(1899年)6月16日に、刑罰基本法となる刑法が、明治41年(1908年)10月1日に施行されるなど、次々と法整備も進められていきます。

なお、世界基準で見ても大日本帝国憲法とそれに基づく諸法は欧米列強諸国のそれよりも優れていると判断されることが多く、文明開化に努力した日本が高評価を得つつあるとして条約改正の好機ととらえられました。

東アジアの半文明国を踏み台にする

他方、軍事面でも文明国入りを目指していた日本では、同じく半文明国とみなされていた朝鮮や中国を踏み台にしてその上に位置することで、半文明国(朝鮮・清国)の上の国=文明国であることを示そうと考えました。

そこで、日本は、積極的に朝鮮や清国への圧力を強めていきます。

朝鮮に対する圧力としては、前記の明治9年(1876年)2月26日に日本と李氏朝鮮との間で締結された日朝修好条規に始まり、日本は、清国が朝鮮を朝貢国としていること=冊封体制(東アジアの最上位国を清国とすること)を否定して清国に対しても圧力を高めていくことで存在感を示していきます。

また、欧米列強では、文明国は植民地を持つ権利があると考えていましたので、日本としても植民地を持つことで文明国の仲間入りをしたことをアピールしようと考えるようになります。

そこで、少し時代は下りますが、日本としても、積極的に植民地の獲得に乗り出します。

日本が最初に獲得した植民地は、明治28年(1895年)4月17日に日清戦争の講和条約である下関条約による台湾・澎湖諸島でした(なお、下関条約のみならずと明治29年/1896年締結の日清通商航海条約により日本は清国に不平等条項を押し付けています。)。

そして、この台湾・澎湖諸島の獲得は、中国南部や東南アジアに進出するための橋頭堡とし、さらなる植民地獲得を目指していき、明治43年(1910年)8月29日の韓国併合や、その後の中国進出などに繋がっていきました。

大日本帝国憲法制定後の条約改正交渉

青木外交

(1)青木周蔵の外務大臣就任

明治22年(1889年)12月24日、失脚した大隈外重信に代わって青木周蔵が第1次山縣内閣の外務大臣に就任します。

青木周蔵は、大審院に外国人判事を任用しないこと・各種法律を早期に編成発布すること・領事裁判権が撤廃されるまでは外国人に不動産所有権を認めないことなどを基本方針とした領事裁判権の撤廃と関税自主権の一部回復を目標とする青木覚書を作成して閣議に提出し、承認を得ます。

そして、青木周蔵は、この青木覚書の方針に従って、駐日イギリス公使フレーザーとの間で対英条約改正交渉を進めます。

(2)イギリスの対日外交方針の転換

この点、ちょうどこの頃は、帝政ロシアが南下政策を進め、フランス金融資本からの借款によってシベリア鉄道の着工を計画して東アジアへの進出を試みていた時期であり、このロシアの動きを不安視していたイギリスが対ロシア極東防波堤となり得る日本を取り込もうと考えだしていた時期でした。

そのため、明治23年(1890年)7月中旬頃から、条約改正交渉の最大の障壁となっていたイギリス側がそれまでの強硬な態度を一部緩和させて日本との関係改善を図り始めたため、青木外交は時勢に恵まれてとんとん拍子に進行します。

その結果、青木周蔵は、明治24年(1891年)4月に閣議決定した日本案をイギリスに提示し、イギリスから法権回復・税権一部回復の同意を取り付けることに成功したため、イギリスとの間で新条約調印寸前にまで至ります。

ところが、イギリスとの新条約調印寸前にこれを中断させる大事件が起こりました。

(3)大津事件(1891年5月11日)

明治24年(1891年)5月11日、同年6月にウラジオストクで予定されていたシベリア鉄道の起工式に出席する前に来日したロシア皇太子ニコライ(後の皇帝ニコライ2世)が、琵琶湖遊覧を終えた後の滋賀県大津市内で警備中であった巡査・津田三蔵に斬りつけられて軽傷を負うという事件が起こったのです(大津事件)。

この事件につき、津田三蔵に対する処遇が日本政府内で意見が割れ、陸奥宗光や後藤象二郎が津田三蔵を暗殺した上で病死と発表すべきと主張したのに対し、伊藤博文が法治国家である日本でそのようなことはできないと述べたことから、刑事裁判が開かれることとなりました。

この裁判において、日露関係の悪化を憂慮した日本政府が大審院特別法廷を開かせた上、皇族に関する刑法(大逆罪)を準用して津田三蔵を死刑にするよう干渉しました。

もっとも、この政府からの圧力に対し、大審院長であった児島惟謙は、近代的法治国家における司法権の独立を護って政府の干渉をはねのけ、津田三蔵を死刑とすることなく無期徒刑に処しました。

この判断に対しては、各方面から様々な意見が出されたものの、英米からは三権分立の遵守が守られているとして高く評価されました(なお、政府の圧力を排して司法権の独立を護った児島惟謙でしたが、審理に際して他の裁判官への説得をしていることから「裁判官の独立」を定めた裁判所構成法には違反していることに注意が必要です。)。

(4)青木周蔵辞任(1891年5月29日)

他方、裁判前に、青木周蔵が、在日ロシア公使のシェービッチに対して、皇室に関する罪の規定を準用して津田三蔵を処罰させると約束していたのですが、これが履行できなかった責任をとって同年5月29日に引責辞任したため、条約改正交渉がまたもや中断させられました。

榎本外交

青木周蔵に代わって外務大臣となった榎本武揚は、青木案を基に青木外交を引き継いで条約改正交渉を継続します。

そして、榎本武揚は、条約廃棄さえ選択肢に含めて列強各国との条約改正交渉に臨み、明治25年(1892年)にはポルトガルとの間で領事裁判権撤廃を成功させています。

また、榎本武揚は、ニューギニア島やマレー半島などに外務省職員や移住専門家を派遣して植民地建設の調査を開始させました。

もっとも、同年5月2日に開催された第3回帝国議会において、条約改正交渉を後回しにしてでも重要法案の根本的な修正が必要であるとの意見が多数を占めたため、貴族院・衆議院とも商法・民法など諸法典の実施延期可決が優先審議され、条約改正交渉が中断してしまいました。

これに伴い、榎本外交もまた不調に終わります。

不平等条約改正

陸奥外交(1892年8月)

明治25年(1892年)8月に成立した第2次伊藤内閣では、かつてメキシコとの間で対等条約を結んだ実績を持つ前農商務大臣の陸奥宗光を外務大臣に任命します。

陸奥宗光の交渉方針は、それまでと同様に国別談判方式を採用し、最も強い影響力を持つイギリスから交渉を開始します。

なお、陸奥宗光の最初の成果としては、明治26年(1893年)1月に起こったハワイ事変により日本に援助を求めてきたハワイ王党派を通じて駐日ハワイ公使に対して日布修好通商条約の対等化を申し出て、同年4月に改正条約が締結されたことでした(これは、日本にとってメキシコに次いで2つ目の対等条約でした。)。

イギリスとの交渉開始

陸奥宗光は、駐独公使に転任した青木周蔵元外相を条約改正委員に任じて駐英公使と兼務させ、欧米流の法典実施の担保として政府が約束する公文書を発行する、外国人居留地の土地所有権を認めることはできないものの現在居留地で保有するところの永代借地権は無期限に安堵する、旅券の期限は1年間に延長するとの内容を示してイギリスとの条約改正交渉にあたらせます。

他方、陸奥宗光の外交交渉に対し、日本国内において、日本人が真の平等を勝ち取るためには国民的な運動によって現行条約を「正当」に励行しなければならず、現行条約の励行が外国人にとっても不合理であることを悟らせて外国の側から条約改正を求められてこそ対等条約が実現するとする現行条約励行運動(政府条約改正反対運動)が広がったが、陸奥宗光は、明治26年(1893年)12月29日に停会明けの衆議院において歴史的大演説を行って議会に反省を求めた上で衆銀を解散し、この運動を封じます。

イギリス間で領事裁判権撤廃(1894年7月)

イギリスとの交渉は、明治27年(1894年)4月2日から、青木周蔵公使とベイテイ外務次官との間で始まり、当初は、居留地における土地所有権・新条約発効期日・関税協定などの問題を中心に交渉が難航します。

また、イギリスは、日本がロシアやフランスと接近しているのではないかとの疑惑を抱き、新条約実施まで認められる英国船の港間貿易に函館港を加えるよう求めるなどの新たな利権の獲得などを求めたりしたためにさらに困難な状況となったのですが、最終的には日本側が妥協する形で明治27年(1894年)7月16日、ロンドンのイギリス外務省において青木公使とイギリス外相キンバーリー伯両全権との間で領事裁判権撤廃・対等の最恵国待遇・関税自主権の一部回復を主たる内容とする日英通商航海条約が調印されるに至りました。この新条約の発効は明治32年(1899年)からとされ、日本間発効までの5年間の期間で法整備と内外雑居の準備をすることとなった。

なお、同条約調印に際し、キンバーリーは、「日英間に対等条約が成立したことは、日本の国際的地位を向上させる上で清国の何万の軍を撃破したことよりも重大なことだろう」と語っています。

日清戦争開戦(1894年7月25日)

日英通商航海条約の締結は、日本国内で好意的に受け止められ、またこれによってイギリスとの接近が確認できたことから、日本において日清戦争開戦の決定がなされました。

そこで、日本政府は、明治27年(1894年)7月20日に清国を宗主国と仰ぐ朝鮮政府に対して宗属関係の破棄などを求める最後通牒をつきつけた後に進軍を開始し、日本軍は、同年7月25日に朝鮮王宮を占領し、同年7月25日に仁川南西方の豊島沖合いで清国艦隊を撃破した後(豊島沖海戦)、同年7月29日に成歓の戦いに勝利します。

そして、同年8月25日、満を持して日英通商航海条約の批准書の交換が東京で行われ、同年8月27日に公布されました。

これにより日本は領事裁判権の完全撤廃を成し遂げ、法律上、アジアで最初の欧米諸国の対等国となりました。

なお、改正条約の発効は明治32年(1899年)7月17日であり、これに伴って外国人居留地が廃止され内地雑居が実施されるに至りました。

また、日英通商航海条約締結以降、日本はイギリスに接近していき、北清事変後の明治35年(1902年)には日英同盟が締結されるまでに至っています。

14か国間で領事裁判権撤廃(1894年11月~)

続いて、同様の条約内容にて、アメリカと明治27年(1894年)11月22日、イタリアと同年12月1日と新条約を締結しています。

この流れは、日清戦争の戦勝条約となった下関条約が結ばれた明治28年(1895年)4月17日以降さらに顕著となり、同様の内容にて、ロシアと明治28年(1895年)6月8日・ドイツと明治29年(1896年)4月4日・フランスと同年8月4日、ベルギーと明治30年(1897年)1月4日、ペルーと同年1月10日・ブラジルと同年2月23日・スウェーデンと同年5月25日・オランダと同年9月17日・スイスと同年9月19日・スペインと同年9月21日・ポルトガルと同年10月29日・オーストリアと同年12月5日に立て続けに調印しています

日露戦争開戦(1904年2月)

明治37年(1904年)2月に三国干渉により失った遼東半島と満洲・朝鮮半島の支配権を巡って日露戦争が勃発すると、陸上では遼東半島や奉天などで大規模戦闘が、海上では日本近海にて大規模艦隊戦が繰り広げられ、日本軍がロシア軍と互角以上の戦いを繰り広げていきます。

この点、当時文明国と考えられていたロシアに勝利または対等に戦うことは、日本が文明国と同等の力を有していることの証明となっていきました。

関税自主権回復(1911年)

大国・ロシアと互角以上に戦った日本は、明治38年(1905年)に大国ロシアと互角以上の条件でポーツマス条約を締結し、またその後に清国と満州善後条約を締結したことなどによって国際的地位を一気に高めます。

これにより、明治38年(1905年)12月2日にロンドンの在英日本公使館が昇格して大使館となって林董が初代駐英大使に任命されたのを皮切りにして、日本と欧米列強との間に交換される外交官が公使から大使に格上げされていきました。

そして、明治44年(1911年)7月16日の英・独・伊などの10カ国、同年8月3日の仏・墺両国との通商航海条約満期日を待って関税自主権の回復を目指すこととし、その前年である明治43年(1910年)に外務大臣・小村壽太郎が、各条約の規定に従ってアメリカを含む13か国に廃棄通告を行いました。

この時点では、日本の軍事力の強大さや立憲政治の充実が海外にも知られるに至っており、日本の法体系への不信感も薄れていたため、列国との交渉は比較的順調に進行してきます。

そして、その後、各国とも同様の新条約が調印され、黒船来航から56年の長い期間を経て日本が欧米列強諸国と対等な位置に上ることとなりました。