幸州山城の戦い(こうしゅうさんじょうのたたかい)は、文禄の役の終盤の文禄2年(1593年)2月12日、漢城西方に位置する幸州山城(現在の高陽市徳陽区幸州内洞)を巡って朝鮮軍と日本軍との間で行われた攻城戦です。

明国軍の参戦により押されていま日本軍が、直前に起こった碧蹄館の戦いに勝利して勢いを取り戻しつつあったところ、続けて行った幸州山城攻めで甚大な被害を出して苦しくなり、明国と講和交渉を進めざるを得なくなるに至るターニングポイントとなった戦いでもあります。

本稿では、この幸州山城の戦いについて、そこに至る経緯から簡単に紹介していきたいと思います。

【目次(タップ可)】

幸州山城の戦いに至る経緯

文禄の役の始まり(1592年4月12日)

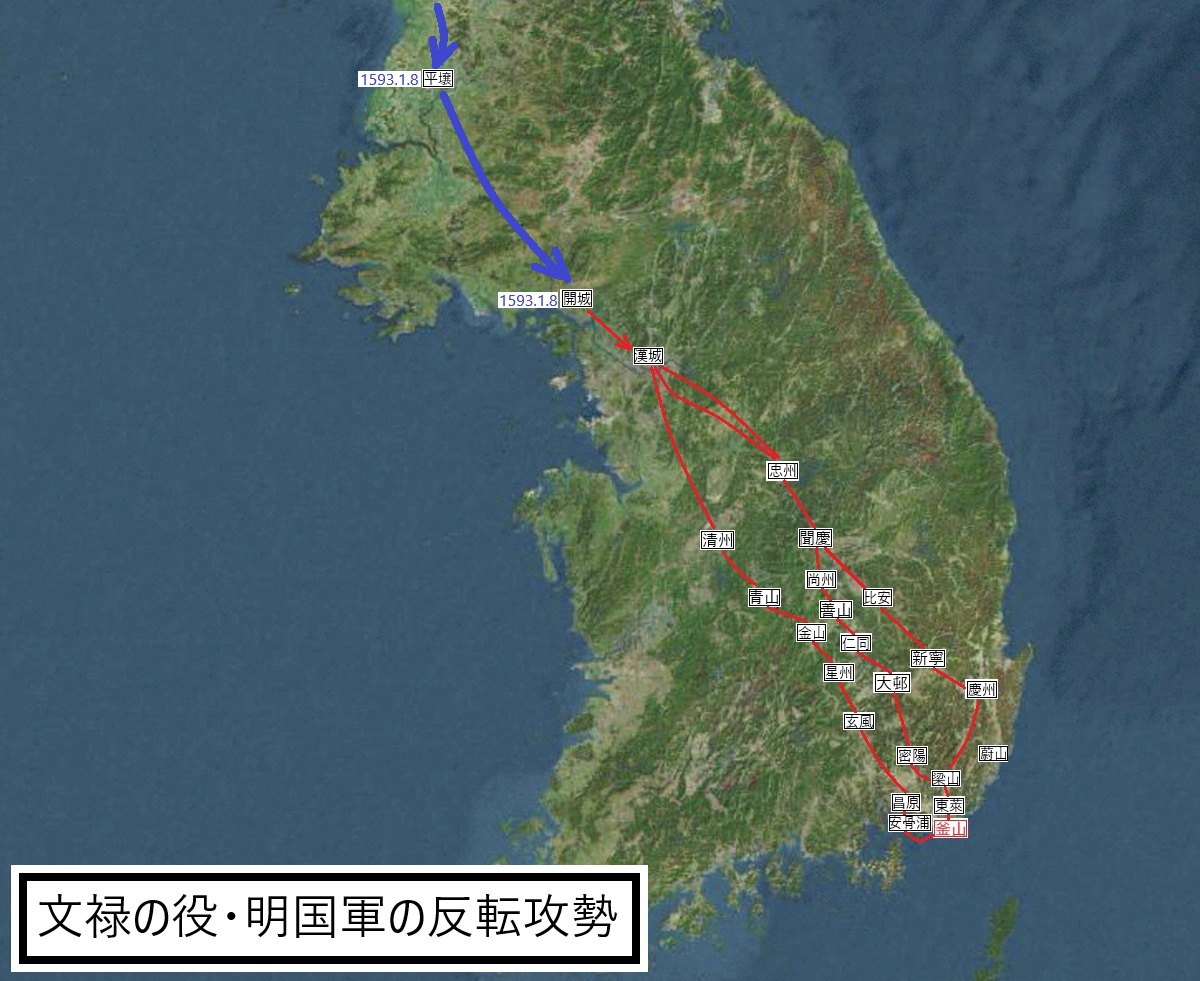

天正20年(1592年)4月12日に日本軍が釜山に上陸して始まった文禄の役では、日本軍は、破竹の勢いで朝鮮半島を侵略していき、同年5月2日に漢城府を、同年5月28日には開城府を、同年6月16日には平壌城をそれぞれ攻略して明国に迫っていきます。

平壌城失陥(1593年1月8日)

この日本軍の動きに対し、天正20年(1592年)7月16日、明国が朝鮮方に与して参戦します。

この結果、朝鮮半島における明国・朝鮮対日本の戦いになったことにより日本軍有利の流れが変わります。

明国参戦後に明国軍と日本軍との複数回に亘る戦いを経て、文禄2年(1593年)1月5日、日本軍の最前線拠点となっていた平壌城が5万人を超える兵(李如松率いる明国軍4万3000人・ 朝鮮軍8000人)に包囲されるに至ります(第三次平壌城の戦い)。

1万5000人で平壌城に籠る小西行長でしたが、同年1月7日夜、多勢に無勢で平壌城を支えきれないと判断して同城を脱出したことにより、翌同年1月8日に平壌城が明国軍に奪還されます(なお、平壌城を包囲されていた小西行長は、鳳山城にいた大友義統に援軍要請をしたのですが、大友義統は、小西行長が討死したとの誤報を信じて鳳山城を放棄して先に撤退してしまいました。)。

平壌城を奪還した明国軍は、撤退する小西行長を追って南進し、同年1月18日には開城府を奪還し、さらにその勢いのまま南進しつつ日本軍に占領された朝鮮都市を解放していきました。

これに対し、朝鮮半島における拠点となっていた漢城において明国軍迫るという報を受けた日本側は、朝鮮半島北部各地に展開していた諸将を一旦漢城に集めた上で、伸びきった戦線を整理した上で戦力の立て直しを図ることとします。

明国側による漢城攻略作戦

平壌を発って開城に入った明国軍は、文禄2年(1593年)1月23日、査大受を偵察に出して情報を集めさせ、その結果をもって漢城攻略作戦を立案することとします。

同年1月24日、査大受率いる明国軍の偵察隊が漢城方面に偵察に出た際、日本側偵察隊であった加藤光泰隊・前野長康隊と接敵して戦闘となり、日本側偵察隊60人余り(朝鮮王朝実録では100~1000人)を討ち取ります。

日本側偵察隊を蹴散らした査大受は、この勝利を開城の李如松に報告したのですが、その際に朝鮮人兵が「日本軍の精鋭は平壌で壊滅し漢城には弱兵が残るのみ」との報告をしたため、明国軍は油断し、平壌からの移動で疲れている歩兵と楊元率いる砲兵隊を開城府に待機・温存させて、遼東半島騎兵を中心とする2万人の陣容で漢城攻撃を行うことを決めます(参謀本部編「日本戦史・朝鮮役」)。

そこで、明国軍は、李如松(大将)・査大受(先鋒)・李如梅(左軍)・李如柏(中軍)・張世爵(右軍)ら指揮の下で開城を出発し、日本軍が籠るはずの漢城に向かって進んで行きました。

日本側の対応

明国軍が開城を出発したとの報を受けた日本側では、迫りくる明国軍への対応を協議するため軍議を開きます。

この軍議では、石田三成・大谷吉継ら奉行衆が籠城戦を主張したことにより一時議論が紛糾したのですが、立花宗茂が武士として恥かしい戦い方はできないとして野戦での迎撃を主張し、これに小早川隆景ら歴戦の諸将が賛同したため、漢城から迎撃軍を出して明国軍を迎え討つことに決まります。

そこで、日本側は、退却直後で疲れきっている小西行長隊と大友吉統隊1万4000人を漢城に残し、小早川隆景を先鋒大将・小早川隆景率いる2万人と、総大将・宇喜多秀家率いる2万1000人の合計4万1000人の編成で明国軍の迎撃に向かうこととなりました。

碧蹄館の戦い(1593年1月26日午前11時)

文禄2年(1593年)1月26日午前6時頃、日本軍先鋒隊先陣の立花宗茂隊・高橋直次隊と、明国軍先鋒の査大受隊との戦いが起こり、日本軍が明国軍を破ってこれを追撃したところで待ち受けていた明国兵に撃退されるという痛み分けで前哨戦が終わります。

その後、遅れて碧蹄館南部に到達した小早川隆景率いる日本軍先鋒隊二陣~四陣1万7000人が、正面に小早川隆景隊(先遣隊二陣)8000人をとどまらせた上で、吉川広家隊(先遣隊四陣)を立花宗茂隊が陣取る北東方面(小丸山方面)に潜行させ、また小早川秀包・毛利元康・筑紫広門隊(先遣隊三陣)を北西方面に潜行させる形をとり、日本軍を鶴翼の陣形に配置します。

他方、明国軍は、日本軍先遣隊三陣と四陣の潜行を知らなかったために日本側の援軍がわずか8000人という寡兵であると誤認し、立花宗茂隊を追い返した勢いに任せて日本軍を粉砕しようと考えて、同日午前10時頃までに高陽原において左軍・右軍・中央軍の三隊に分けて魚鱗の陣形に布陣します。

そして、同日午前11時ころ、明国軍が、小早川隆景率いる日本軍先遣隊二陣の先鋒である粟屋景雄隊に対し総攻撃を仕掛けることで碧蹄館の戦いの本戦が始まります。

この戦いでは、退却すると見せかけた粟屋景雄隊を追って南進して来る明国軍に対し、日本軍が三方向からの包囲攻撃を仕掛けてこれを撃破し、さらに退却する明国軍を追って北進し、同日正午ごろ、北の碧蹄館に布陣していた李如松本隊に迫ります。

そして、同日午後1時頃、支えきれなくなった明国軍が碧蹄館から潰走を始めたため、日本軍は、同日午後2時頃から4時頃までの間、潰走する明国軍を追って碧蹄館北方の峠・恵陰嶺まで追撃した後(立花宗茂隊・宇喜多秀家隊はさらに北方の虎尾里まで追撃)、同日午後5時頃に日暮れにあわせて漢城に凱旋帰還しています。

他方、敗れた明国軍は、散り散りになりながら開城まで撤退していきます。

なお、日本軍は、以上の戦果を先鋒隊(一陣~四陣)のみで挙げており、本隊の大部分は参戦することはありませんでした。

諸説あって正確な数は不明であるものの前記の一連の戦いにより、明国軍は戦死者6000人・死傷者数千人とも言われる大損害を被ります。

そして、碧蹄館の戦いの敗北によって、平壌・開城奪還後勢いに乗っていた明国軍の戦力・戦意が大きく削がれたため、明国側ではそれ以上の損害発生を防ぐために日本との講和の道を模索するようになりました。

他方、碧蹄館の戦いに勝利した日本軍は、一旦漢城に戻った上、勝利によって高揚した士気を利用して漢城を最前線拠点として戦力を立て直すべく朝鮮半島全域に分散していた各将の結集を試みます。

幸州山城の戦い

幸州山城築城(1593年1月)

ここで、時間を少し戻します。

日本軍に連戦連敗を重ねていた朝鮮軍でしたが、天正20年(1592年)7月16日に明国軍が朝鮮側について参戦したことにより勝機を見出したと考え、各地で日本軍に対する抵抗運動を活発化させていきます。

そして、朝鮮側では、明国軍が平壌城を奪還したことを好機ととらえ、続けて朝鮮首都である漢城奪還を目指す動きが高まります。

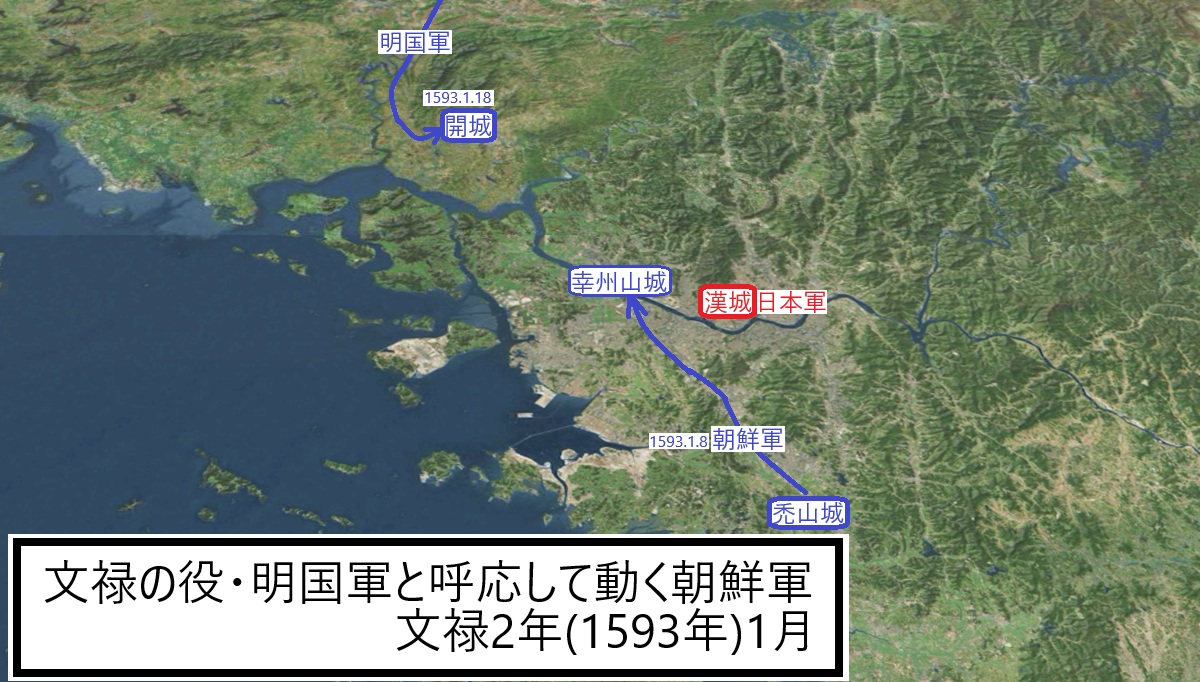

文禄2年(1593年)頃までに京畿道水原の禿山城に入っていた全羅道巡察官・権慄は、同年1月8日の明国軍による平壌奪回とその後の朝鮮半島南進に呼応してこれと足並みを揃えるべく4000人の兵を引き連れて禿山城を出て北進を開始します。

その後、権慄は、漢城北西約14kmに位置する徳陽山(125m)に上り、南側の漢江・東側の昌陵川・北側及び西側の緩斜面を利用して防衛拠点を構築して(幸州山城)、同城に入ります。

碧蹄館の戦い時の朝鮮人部隊の動き

その後、前記のとおり、文禄2年(1593年)1月25日に明国軍が開城を出発して漢城に向かって進んで行ったのですが、幸州山城に入っていた権慄は、これが明国軍と動きを合わせて日本軍を挟撃するチャンスであると考え、幸州山城兵から半数の2000人を宣居怡に預け、日本軍を攻撃できるように城外の後巻で臨戦態勢をとらせて待機させます。

ところが、このときの権慄の期待とは裏腹に、幸州山城兵が動き始める前の文禄2年(1593年)1月26日に明国軍が碧蹄館の戦いで大敗し、権慄による日本軍挟撃計画は失敗に終わります。

日本軍による幸州山城の対応協議

他方、碧蹄館の戦いで明国軍を撃破して勢いを盛り返した日本軍では、その前後に不穏な動きをしていた幸州山城への対応が協議されます。

この協議では、幸州山城が漢城から約14kmという近接地点(現在の大韓民国京畿道高陽市)にある敵城であることから危険であるとして石田三成や小西行長ら(主に碧蹄館の戦いに参加しなかった大名)が幸州山城攻略を主張したのに対し、小早川隆景や立花宗茂ら(主に碧蹄館の戦いに参加した大名)が碧蹄館の戦い直後に更なる損害を重ねるべきではないとして慎重論を主張したため、幸州山城への対応の議論が紛糾します。

最終的には城攻めを主張した将を中心として攻城戦が行われることとなり、以下の通りの幸州山城攻略軍が編成されました。

① 一番隊:小西行長7000人

② 二番隊:石田三成2000人・大谷吉継1200人・増田長盛1000人・加藤光泰1000人・前野長康2000人

③ 三番隊:黒田長政5000人

④ 四番隊:宇喜多秀家1万人

⑤ 五番隊:毛利家3万人

⑥ 六番隊:毛利元康兵数不明・吉見元頼兵数不明・小早川秀包1500人

⑦ 七番隊:小早川隆景1万人

幸州山城側の偵察(1593年2月11日)

文禄2年(1593年)2月11日、権慄が幸州山城から漢城方面へ偵察を出したのですが、この偵察部隊が日本軍と遭遇して朝鮮兵89人が失われます。

もっとも、このときの索敵により、権慄は、日本軍が幸州山城への攻撃を準備していることを知り、急ぎ幸州山城の防衛準備を行います。

攻城戦開始(1593年2月12日午前6時)

文禄2年(1593年)2月12日未明、幸州山城を攻撃するための攻城軍が漢城から出陣して幸州山城の西側及び北側に取り付いて朝を待ちます。

そして、夜が明けた同日午前6時頃、城攻めが始まります。

なお、南側を漢江・東側を昌陵川に守られている幸州山城をこれらの方向から攻撃することは困難であるため、日本軍は、西側及び北側の緩斜面を上り、3隊に分かれて攻撃が始められました。

城柵・城門に取り付いて攻撃をしてくる日本軍に対し、朝鮮軍は高所からの火砲・弓矢・投石などで対抗します。

その後、日本軍の吉川広家・毛利元康・戸川達安らが城柵を突破して城内に侵入して城内に火を放った上で、出城群を攻略していったため、朝鮮軍は幸州山城本城に追い詰められます。

他方、朝鮮方では、全羅道から40隻余の船が出て漢江から幸州山城を攻撃する日本軍を牽制すると共に、城内への物資補給が続けられました(なお、臨津江北岸の東坡にいた都体察使・柳成龍は、幸州山城が攻撃されていることを知って付近の朝鮮軍に増援を命じられたのですが、朝鮮軍からの援軍が派遣されることはありませんでした。)。

日本軍は、同日、幸州山城に対して三度に亘る総攻撃を行ったのですが奏功せず、同日午後4時にその日の城攻めが終了します。

この日の戦いで、日本側では総大将であった宇喜多秀家を始めとして吉川広家・石田三成・前野長康ら諸将が負傷した上、また甚大な死傷者を出してしまいます。

幸州山城放棄

幸州山城に篭って文禄2年(1593年)2月12日の日本軍の攻撃を退けた権慄は、日本兵の死体を集めてその肢体を裂いて林の木のあちこちに掛けさせて自身と将兵のその憤りを晴らします(懲毖録)。

他方、権慄は、幸州山城側の被害もまた甚大であり、翌日以降にも続く日本軍の攻撃を防ぎきれないと考えます。

そこで、権慄は、幸州山城を放棄する決断を下し、同日未明に同城から撤退し、臨津江を渡って落ち延びた上で、東坡にいる都元帥・金命元の指揮下に入ります。

幸州山城の戦い後

日本軍の消耗

朝鮮軍が放棄したことにより、最終的には幸州山城を確保した日本軍でしたが、幸州山城攻城戦で甚大な被害を被ったことにより戦力が大きく損なわれます。

また、これにより碧蹄館の戦いに勝利して高揚した士気も一気にしぼんでしまいました。

戦線の膠着

他方で、開城に逃げ帰った李如松でしたが、咸鏡道から漢城に向かっていた日本軍二番隊に平壌城を攻撃する動きがあるとの流言を真に受け、文禄2年(1593年)2月16日、平壌防衛を理由として開城を出て平壌まで撤退してしまいました。

この結果、幸州山城の戦いにのる日本軍の消耗と、碧蹄館の戦い後の明国軍の士気低下により双方に厭戦気分が蔓延して文禄の役の戦線が膠着し、両国間で和平交渉が進められていくこととなりました。