鵲院関の戦い(じゃくいんかんのたたかい)は、文禄の役の最初期の文禄元年(1592年)4月17日に勃発した1戦であり、文禄の役における初めての野戦でもあります。

釜山に上陸した後、釜山→東萊→梁山を攻略し、朝鮮の首都・漢城に向かって進軍する日本軍を迎撃するため、朝鮮軍が密陽市南東に位置する洛東江の隘路を利用してこれを迎撃しようとして失敗したため、日本軍の進軍を止めるには至りませでした。 “【鵲院関の戦い】文禄の役における最初の野戦” の続きを読む

日本の歴史をできる限りをわかりやすく

鵲院関の戦い(じゃくいんかんのたたかい)は、文禄の役の最初期の文禄元年(1592年)4月17日に勃発した1戦であり、文禄の役における初めての野戦でもあります。

釜山に上陸した後、釜山→東萊→梁山を攻略し、朝鮮の首都・漢城に向かって進軍する日本軍を迎撃するため、朝鮮軍が密陽市南東に位置する洛東江の隘路を利用してこれを迎撃しようとして失敗したため、日本軍の進軍を止めるには至りませでした。 “【鵲院関の戦い】文禄の役における最初の野戦” の続きを読む

16世紀末、日本国内を統一した豊臣秀吉は、2度に亘って朝鮮半島に兵を送っています。

一度目は天正20年(1592年)から文禄2年(1593年)までの文禄の役であり、このときの戦いは、対馬から朝鮮半島に海路で上陸した日本軍一番隊1万8700人による釜山攻撃から始まっています。

そこで、本稿では、この文禄の役の初戦となる釜山攻略戦の概略について簡単に説明したいと思います。 “【釜山攻略戦】文禄の役の橋頭堡確保作戦” の続きを読む

幸州山城の戦い(こうしゅうさんじょうのたたかい)は、文禄の役の終盤の文禄2年(1593年)2月12日、漢城西方に位置する幸州山城(現在の高陽市徳陽区幸州内洞)を巡って朝鮮軍と日本軍との間で行われた攻城戦です。

明国軍の参戦により押されていま日本軍が、直前に起こった碧蹄館の戦いに勝利して勢いを取り戻しつつあったところ、続けて行った幸州山城攻めで甚大な被害を出して苦しくなり、明国と講和交渉を進めざるを得なくなるに至るターニングポイントとなった戦いでもあります。

本稿では、この幸州山城の戦いについて、そこに至る経緯から簡単に紹介していきたいと思います。 “【幸州山城の戦い】碧蹄館の戦いで高揚した士気が地に落ちた戦い” の続きを読む

碧蹄館の戦い(へきていかんのたたかい)は、文禄2年(1593年)1月26日に朝鮮国京畿道高陽県の碧蹄館(ピョクチェグァン、現在の京畿道高陽市徳陽区碧蹄洞)で勃発した文禄の役における激戦の1つです。

朝鮮半島に上陸した後に連戦連勝を重ねて平壌城まで占拠するに至っていた日本軍でしたが、明国が朝鮮方について参戦したことによりその勢いが削がれ、反転攻勢を受ける苦しい時期に起こりました。

平壌・開城を立て続けに奪還して勢いに乗って漢城(現在のソウル)の奪還のために進んで来た李如松率いる2万人もの明国軍を、日本軍先遣隊2万人で迎撃して撃破し、その戦意を喪失させるに至ったという文禄の役の転換点となった戦いでもあります。

隣国との政治的問題から教科書で紹介されることが少なく、また大河ドラマなどでもほとんど描かれることがないため知名度は今一つですが、日本の戦国有名大名の共同作戦であり、名将・小早川隆景の生涯最後の戦いでもある歴史ファンにはたまらない戦いです。

本稿では、この碧蹄館の戦いについて、その発生に至る経緯から簡単に説明したいと思います。 “【碧蹄館の戦い】文禄の役における明国軍の反転攻勢を断念させた日本軍の大勝利” の続きを読む

16世紀末、日本国内を統一した豊臣秀吉は、2度に亘って朝鮮半島に兵を送っています。

一度目が天正20年(1592年)から文禄2年(1593年)までの文禄の役であり、二度目が慶長2年(1597年)からの慶長3年(1598年)までの慶長の役です。

明国を攻略するための戦争だったのですが、明国までの通り道となった朝鮮半島が主戦場となったため、朝鮮出兵とも言われます。

この2度の戦いは、老害化した豊臣秀吉が、当時の多くの大名の反対を押し切って行われた暴挙であり、豊臣家臣団を武断派と文治派に分ち、兵力を温存した徳川家康によってこの分断を利用されて豊臣政権が失われるに至らしめた愚策であると言われることが多いのですが、そのような事実はありません。

結果的に失敗したために酷い言われようがなされているのですが、他国を侵略するという道義的評価は置いておいて、豊臣政権維持という政策目的からすると本質的には愚策であったとは考え難い作戦です。

本稿では、豊臣秀吉による政権盤石化政策の一環として行われた朝鮮出兵のうちの第一段である文禄の役について簡単に説明していきたいと思います。 “【文禄の役】豊臣秀吉による唐入り作戦第一弾” の続きを読む

吉野城の戦い(金峯山城の戦い)は、吉野に入って倒幕運動を続けていた後醍醐天皇の皇子である護良親王を討つため、鎌倉幕府方の六波羅探題が大軍を動員して力攻めを行った戦いです。

最終的には鎌倉幕府軍の勝利に終わり敗れた護良親王は高野山に落ちていくのですが、その過程で村上義光が身代わりとなって自刃したり、村上義隆が1人で殿を務めたりするなど、多くの泣かせるエピソードがある戦いでもあります。

本稿では、元弘の乱初期の大戦である吉野城の戦いについて、発生に至る経緯から簡単に説明していきたいと思います。 “【吉野城の戦い】金峯山寺に籠った護良親王の籠城戦” の続きを読む

.jpg)

刀伊の入寇(といのにゅうこう)は、 寛仁3年(1019年 )3月27日から4月13日までなされた女真族による壱岐・対馬・九州襲撃事件です。

1019年に起こった、10(と)1(い)の九州(9)襲撃として、日本史上、最も覚えやすい語呂合わせの年に発生し、記録されただけでも死者365人・拉致被害者1289人・牛馬被害380匹・家屋45棟以上喪失という甚大な被害を被った一大事件です。

もっとも、刀伊の入寇は、なぜか教科書などではほとんど紹介されておらず、マイナー事件の扱いを受けています。

そこで、本稿では、刀伊の入寇について、事件発生の経緯からその概略を説明していきたいと思います。 “【刀伊の入寇】摂関政治全盛期に起こった女真族襲来事件” の続きを読む

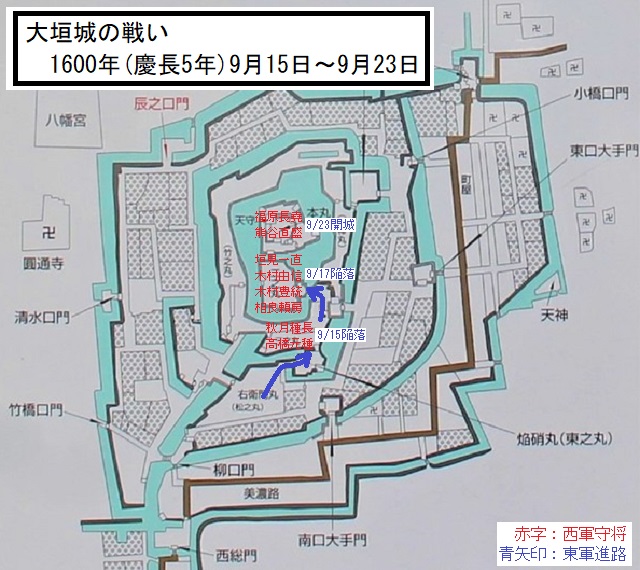

大垣城の戦い(おおがきじょうのたたかい)は、関ヶ原の戦い当日に、本戦のすぐそばで発生した東軍による攻城戦です。

元々は西軍主力の本陣を置いていた大垣城が主戦場となるはずだったのですが、前日に石田三成らが西軍主力の本陣を関ヶ原に移してしまったために本戦ではなくなった戦いでもあります。

関ヶ原の戦い本戦の直前に始まった大垣城の戦いですが、本戦がわずか1日で東軍勝利にて決着したため、その影響を受けた大垣城もわずか1週間余りで陥落してしまいます。 “【大垣城の戦い】関ヶ原の戦い本戦当日に発生した攻城戦” の続きを読む

.jpg)

杭瀬川の戦い(くいせがわのたたかい)は、関ヶ原の戦いの前日である慶長5年(1600年)9月14日に、本来戦場となるはずであった大垣城の北西で勃発した前哨戦です。

西軍の士気が、東軍に徳川家康本隊が合流したことにより低下したため、これを鼓舞するために行われました。

この戦いは、島左近と明石全登の活躍によって西軍が勝利したのですが、小さな戦いであったこと、翌日に石田三成らが場所的優位性のある大垣城を出てしまったことから関ヶ原の戦い本戦について西軍勝利に導くまでの効果をあげるには至りませんでした。 “【杭瀬川の戦い】関ヶ原の戦いの前日に西軍が勝利した局地戦” の続きを読む

天正壬午の乱(てんしょうじんごのらん)は、織田信長が本能寺の変で横死した後、旧武田領で勃発した一連の争乱です。

織田信長の死亡により武田旧臣などが一斉に反乱を起こし、織田氏の領国支配体制が固まっていなかった旧武田領国(甲斐・信濃・上野西部)は混乱し、権力の空白状態となります。

この権力空白地帯となった旧武田領国をめぐって、隣接する北条家・徳川家・上杉家が争奪戦を繰り広げ、そこに武田氏の傘下に入っていた木曽家や真田家らの国衆などの動きが絡んで大きな起きた争いとなりました。

この一連の争乱のうち、どの範囲を天正壬午の乱と呼ぶのかについて諸説あるのですが、本稿ではその定義付けは無視して一連の争乱の概略について見ていきたいと思います。 “【天正壬午の乱】織田信長死後に起こった武田旧領争奪戦” の続きを読む