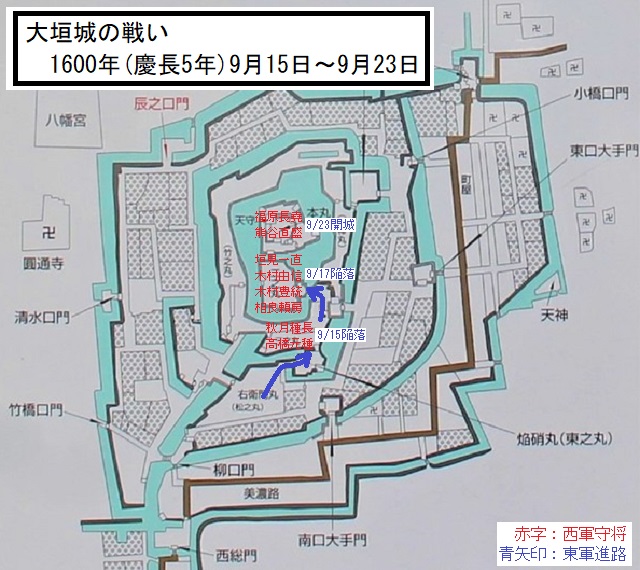

大垣城の戦い(おおがきじょうのたたかい)は、関ヶ原の戦い当日に、本戦のすぐそばで発生した東軍による攻城戦です。

元々は西軍主力の本陣を置いていた大垣城が主戦場となるはずだったのですが、前日に石田三成らが西軍主力の本陣を関ヶ原に移してしまったために本戦ではなくなった戦いでもあります。

関ヶ原の戦い本戦の直前に始まった大垣城の戦いですが、本戦がわずか1日で東軍勝利にて決着したため、その影響を受けた大垣城もわずか1週間余りで陥落してしまいます。 “【大垣城の戦い】関ヶ原の戦い本戦当日に発生した攻城戦” の続きを読む

.jpg)

.jpg)

.jpg)